朱橚(1361年—1425年),安徽凤阳人。明朝宗室,医学家。明太祖朱元璋第五子,明成祖朱棣的胞弟,生母待考证(因与朱棣同母,且朱棣本身生母存疑,故其生母可能性有二。孝慈高皇后马氏或碽妃)。

洪武三年(1370年)封吴王,洪武十一年(1378年)改封为周王,十四年(1381年)就藩开封。洪熙元年(1425年)薨,谥号“定”。

朱橚好学,能词赋,曾作《元宫词》百章,又组织编着有《救荒本草》、《保生余录》、《袖珍方》和《普济方》等作品,对我国西南边陲医药事业的发展做出了巨大的贡献。

基本介绍

- 本名:朱橚

- 别称:周定王

- 所处时代:明朝初期

- 民族族群:汉人

- 出生地:安徽凤阳

- 出生时间:1361年

- 去世时间:1425年

- 主要作品:《救荒本草》《保生余录》《袖珍方》《普济方》

- 主要成就:明朝第一代周王

- 藩地:开封府

人物生平

封爵

从小由成穆贵妃孙氏养育,孙贵妃去世,朱橚守孝三年。 朱橚像

朱橚像

朱橚像

朱橚像洪武三年(1370年),封吴王。后来明太祖认为吴地乃国家财赋之地,不适宜建藩,于洪武十一年(1378年),将朱橚改封为周王,与燕王朱棣、楚王朱桢、齐王朱榑驻凤阳。

洪武十四年(1381年),明太祖命朱橚就藩开封,以宋宫故地为府。

洪武十五年(1382年),奉旨亲率兵役赴北平府援送粮草。

被废

洪武二十二年(1389年)冬,朱橚因为擅自离开封地到凤阳而获罪,被太祖下令迁往云南。太祖不久改变决定,留朱橚在首都,由世子朱有炖理藩事。洪武二十四年(1391年)十二月获準返回封地。

洪武三十一年(1398年),明太祖朱元璋死,因其长子朱标早丧,皇太孙朱允炆继位,史称建文帝。朱允炆为皇太孙时,就已感到“诸王以叔父之尊多不逊”,以及他们“拥重兵,多不法”的威胁,因此他一即位,就开始削藩。建文元年(1399年),以朱橚是燕王朱棣同母弟,害怕他支持朱棣,特意提防他。朱橚本身也蓄有异谋,长史王翰数谏不纳,诈作发狂而离职。朱橚次子、汝南王朱有爋向朝廷举报父亲图谋不轨,朝廷遣李景隆突袭开封逮捕朱橚,把他贬为庶人,徙云南蒙化。建文四年(1402年),朱橚被召到首都应天(今江苏南京)禁锢。

复爵

同年起兵叛乱的朱棣攻入应天,成功推翻惠帝自立,是为成祖。成祖即位后,恢复了朱橚的爵位,加禄五千石,诏他返回原来的封地,献颂九章及佾舞。 朱橚像

朱橚像

朱橚像

朱橚像永乐二年(1404年)来朝,献驺虞,帝悦,宴赐甚厚。以开封有河患,将改封洛阳。周橚言开封堤固,无重劳民力。乃止。永乐十四年(1416年)疏辞所赐在城税课。

永乐十八年(1420年)十月,有人指控朱橚谋反,朱橚在次年二月被召到京城,成祖把这件事告诉他,朱橚“顿首谢死罪”,成祖不再追究。朱橚回到封国后,主动把自己的三护卫献还朝廷。

明仁宗继位后,加周王岁禄至二万石。洪熙元年(公元1425年),朱橚薨,谥号“定”。

重视典籍

朱橚家有“东书草堂”以藏书籍和教授子弟,据明初惯例,藩王在各地就封时,皇帝皆有赐书,据载,“洪武初年,亲王之国,必以词曲一千七百本赐之”,由此可见,他的“东书草堂”藏书楼,有赐书若干。藏书印有“周府御书楼宝”、“明善斋记”等。朱橚还作了《元宫词》百章。

酷爱医药

青年时期朱橚就对医药很有兴趣,认为医药可以救死扶伤。延年益寿。他组织一些学者编撰过《保生余录》方书两卷,随后着手方剂学巨着普剂方的编着工作。洪武二十三年(1389年),他被流放到云南。在这期间,朱橚对民间的疾苦了解增多,看到当地居民生活环境不好,得病的人很多,缺医少药的情况非常严重。于是他组织本府的良医李佰等编写了方便实用、“家传应效”的《袖珍方》一书。洪武二十四年(1391年)年底,朱橚回到开封。他深知编着方书和救荒着作对于民众的重要意义和迫切性,并利用自己特有的政治和经济地位,在开封组织了一批学有专长的学者,如刘醇、滕硕、李恆、瞿佑等,作为研究工作的骨干;召集了一些技法高明的画工和其他方面的辅助人员,组成一个集体。大量收集各种图书资料,打下了“开封周邸图书甲他藩”的坚实基础。又设立了专门的植物园,种植从民间调查得知的各种野生可食植物,进行观察实验。不难看出他是一个出色的科研工作的领导者和参加者。儘管他在建文初(1399年)再被流放到云南一次,但他从未间断有关方剂学和救荒植物的研究工作。15世纪初,由他亲自订定,滕硕和刘醇协助编写的《普剂方》编成。永乐四年(1406年),朱橚在本草学上别开生面的《救荒本草》一书刊行。 朱橚陵墓——周定王陵地宫

朱橚陵墓——周定王陵地宫

朱橚陵墓——周定王陵地宫

朱橚陵墓——周定王陵地宫着书立说

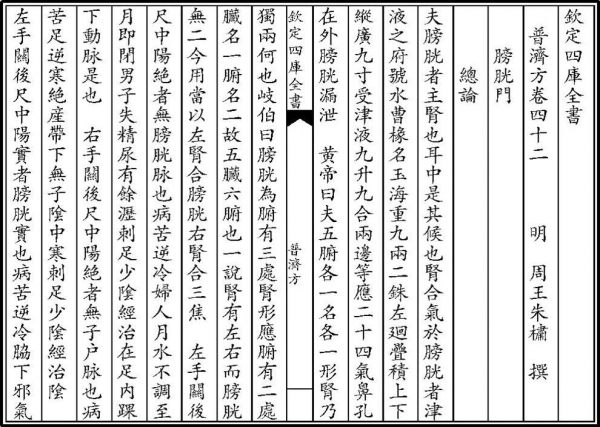

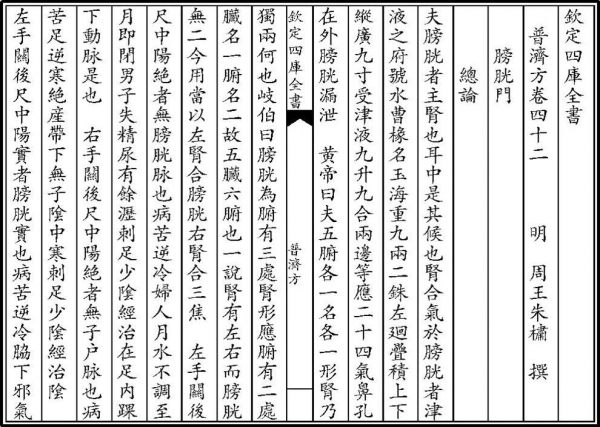

朱橚组织和参与编写的科技着作共4种,分别是《保生余录》、《袖珍方》、《普济方》和《救荒本草》。《保生余录》,全书两卷。《袖珍方》全书四卷,3000多方,其中有些还是周府自製的。这部着作编着严谨,“因疾授方,对方以授药”。总结历代医家用方经验,“条方类别,详切明备,便于套用。《袖珍方》仅在明代就被翻刻了十余次,可见受医家重视的程度。它的发行,对我国西南边陲医药事业的发展做出了巨大的贡献。《普济方》是被认为“採摭繁富,编次详析,自古经方更无赅备于是者”(《四库全书提要》)的巨着。全书共168卷。其中有方脉总论、运气、脏腑、身形、诸疾、妇入、婴儿、针灸、本草共100余门,计1960论,2175类,61739个药方,239图。对于所述病症均有论有方,保存了大量明以前失散的文献,为后代学者提供了丰富的研究资料。李时珍的《本草纲目》引用其中的方剂就特别多。当然,该书也存有不少重複牴牾的地方。

在所有着作中,《救荒本草》可能是成就最突出的。如果说《普济方》重在整理综合前人的成就,则《救荒本草》是以开拓新领域见长。在我国封建社会各朝各代,大体上都是赋税繁重,灾害频繁,劳动人民生活很苦,常用草根树皮果腹。元代又加上民族压迫极其严重,到明初战乱刚停时,人民尚未得到休养生息,生活更苦,吃糠咽菜成为常事。劳动人民在长期食用野生植物的过程中,积累了不少经验性的知识,急待加以总结和提高。另一方面,我国自古药食同源,本草学的发展也为对野生植物的认识和利用提供了不少有用的资料和方法。朱橚和他周围的学者们,正是以这些知识为基础进行《救荒本草》的编着的。但《救荒本草》具有资源调查性质,其编缀仅以食用植物为限,这一点又与传统本草有所区别。可以说,《救荒本草》作为一种记载食用野生植物的专书。是从传统本草学中分化出来的产物,同时也是我国本草学从药物学向套用植物学发展的一个标誌。《救荒本草》全书两卷,共记述植物414种,其中近三分之二是以前的本草书中所没有记载过的。与传统本草着作不同,朱橚的描述来自直接的观察,不作繁琐的考证,只用简洁通俗的语言将植物形态等表述出来。描述一种植物,即附一插图,图文配合相当紧凑。就形式而言,很有区域被子植物志的意味。特别值得重视的是这部书的图比以往本草着作中的都準确、真实。所以无论是从普及植物学知识,还是便利民众寻找食物,都具有重要意义。由于作者有实验植物园,可以随时对植物进行细緻的观察。所以,《救荒本草》在植物描述方面具有较高水平,能抓住植物的一些主要特徵。如花基数、叶脉、花序等。此外还使用了一些易为学者和民众接受,能够简洁、确切地描述出植物特徵的植物学术语。对植物学的发展有重要作用。 普济方

普济方

普济方

普济方在这本书中,朱橚记载了一些新颖的消除某些食用植物毒性的方法。基于经典本草书中豆可以解毒的说法,他想出用豆叶与有毒植物商陆(phylotacca acinoca)同蒸以消其毒性的製备法。在讲述白屈菜的食用时,他别出心裁地设计了用细土与煮熟的植物体同浸,然后再淘洗以除去其中有毒物质。有人认为近代植物化学领域中吸附分离法的套用,可能始于《救荒本草》。

朱橚的《救荒本草》不仅在救荒方面起了巨大的作用。而且由于开创了野生食用植物的研究,在国内外产生了深远的影响。这部书在明代翻刻了几次,还有不少文人学者纷起仿效,形成了一个研究野生可食植物的流派。明代本草学家李时珍认为《救荒本草》“颇详明可据”。在其着作《本草纲目》中,不仅引用了其中的材料,而且还吸收了它描述植物的先进方法。明代徐光启编撰的。《农政全书》将《救荒本草》全文收载。清代重要类书《古今图书集成》中“草木典”的许多图文也引自《救荒本草》。尤其值得注意的是,清代吴其濬在撰写《植物名实图考》这部重要的植物学着作时,不但效法朱橚通过实际调查和收集实物的方法来取得第一手资料,而且直接引用了《救荒本草》中的大量图文。从这些事实看,朱橚的着作对我国明清时代的学术界,确曾产生了巨大的影响。

着作东传

17世纪末,《救荒本草》传到了日本。它以其内容实用,记事适切,绘图精緻的鲜明优点,博得日本学者的青睬和强烈关注。享保元年(1716年),江户中期的重要本草学家松冈恕(玄达成章,1668年—1746年),从《农政全书》中析出《救荒本草》,专门对之进行训点和日名考订,而后在京都、滕野九郎兵卫等地刊行,书名是《周宪王救荒本草》。全书14卷,目录一卷,收植物413种,宽政十一年(1799年),着名本草学家小野兰山(职博,1729年—1810年)得到了嘉靖四年版的《救荒本草》后,据之为蓝本对松冈本进行正误补遗,出了名为《校正救荒本草、救我野谱并同补遗》的第二版,收载植物种数为4l4种。天保十三年(1842年)小野的孙子蕙亩(职孝,卒了1853年)写成平易简明的《救荒本草启蒙》14卷,共四册刊行。

《救荒本草》的广为传播,引起了当时日本学者的巨大兴趣,不仅研究文献非常多、而且还出现一些类似的着作。如佐佐木朴庵天保年间的《救荒植物数十种》、《救荒略》、馆饥的《荒年食粮志》等。除此之外,朱橚种植物于植物园以便观察记录的方法也给日本的本草学界及后来的植物学发展带来了深刻的影响。如岩崎常正见《救荒本草》在日本翻刻后,许多本草学家对其中植物存在不少疑问。他决心弄清楚这些问题,亲自到山野考察採集,几年工夫盆栽园培植物2000余种,根据实物把每种植物的形状临摹下来,编辑成书。 他不但弄清楚了以往本草学家一直未明的一些问题,写成研究《救荒本草》很有成就的着作——《救荒本草通解》,而且还在此基础上持续努力,最终写成了当时植物学上最有价值,彩色图说2000余种植物的《本草图谱》。岩崎还于1828年创立了本草学会,把套用博物学提高到一个崭新的阶段。正如上野益三所说:“《救荒本草》对植物产地、特徵、记载简洁,绘图準确,有《本草纲目》等书所无的内容,这无疑对本草学的博物学化有很大的影响。”

日本科学史界认为宇田川榕菴所着的《植学启原》是植物学从有用植物学脱离出来而成为“纯正植物学”的教科书,这本书较详尽地指导了后来的植物学,功业很大。日本近代植物学奠基人牧野富太郎研究认为,宇田在翻译这本西方植物学着作时也曾受益于《救荒本草》。其中一些果实分类术语是来自《救荒本草》的。事实表明,《救荒本草》对当时日本的救荒和植物学的发展都起过重要作用。

后世影响

《救荒本草》这部着作以自己出色的植物学成就,赢得了当代国际学术界的重视和高度评价。1881年,俄国植物学家E.贝勒(Bretschneider,1833年—1901年)在《中国植物志》(Batanicum Sinicum)一书中,曾对其中的176种植物进行学名鉴定,并认为其中的木刻图早于西方近70年。20世纪30年代,美国学者W.T.施温高(Swingle)认为《救荒本草》是世界上已知最早并仍然是当时最好的研究救荒食用植物的 专着。他还认为中国人对救荒植物的关注,促成了中国今天拥有大量的栽培植物,它的数量很可能是欧洲的l0倍和美国的20倍。到了40年代,英国药物学家伊博恩(B.E.Read,l887年—1949年)对书中的植物进行了大量的研究工作,写了一部题为《救荒本草中所列的饑荒食物》(Famine food listed in the Chiu Huang Pen Ts’ao)的专着。 列出了书中358种植物的汉名、已知学名、英文名称、化学成分和在其他国家食用的情况。美国植物学家H.S.里德(Reed)在《植物学简史》(A short history of the plant sciences)中指出,朱橚的书是中国早期植物学一部杰出的着作,是东方植物认识和驯化史上一个重要的知识来源。美国科学史家G.萨顿(Sarton,1884年一l956年)在《科学史导论》(Introduction to the history of science)一书中,对朱橚的工作给予很高的评价。他认为朱橚是一位有成就的学者,他的植物园是中世纪的杰出成就,他的《救荒本草》可能是中世纪最卓越的本草书。 救荒本草

救荒本草

救荒本草

救荒本草朱橚在明初藩王中,不仅在传统文化上有所建树,而且从发展封地农业经济出发,蒐集整理了医药、农事等方面的材料,编辑成了《普济方》、《救荒本草》等着作,为明代农业和医学发展作出了贡献。

英国的中国科技史专家李约瑟(Joseph Needham)等认为,朱橚等人的工作是中国人在人道主义方面的一个很大贡献。朱橚既是一个伟大的开拓者,也是一个伟大的人道主义者。

家庭成员

父亲

朱元璋

岳父

冯胜

妻妾

正妃:冯氏(宋国公冯胜女)

侧妃:杨氏

儿子

嫡长子:朱有炖,周宪王

嫡次子:朱有爋,原封汝南王,后废为庶人

庶三子:朱有烜,顺阳怀庄王

庶四子:朱有爝,原封祥符王,后袭封周简王

庶五子:朱有熺,原封新安王,后废为庶人

庶六子:朱有灮,永宁靖僖王

庶七子:朱有煽,汝阳恭僖王

庶八子:朱有爌,镇平恭定王

庶九子:朱有炥,宜阳康简王

庶十子:朱有熲,遂平悼恭王

庶十一子:朱有熅,封邱康懿王

庶十二子:朱有熼,罗山悼恭王

庶十三子:朱有炯,内乡恭庄王

庶十四子:朱有燆,胙成庄简王𤊟

庶十五子:朱有煾,固始王

女儿

仪封郡主,洪武三十五年十月己未下嫁溥子春。

兰阳郡主,洪武三十五年八月下嫁徐茂先。

信阳郡主,永乐二年七月戊寅下嫁盛瑜。

南阳郡主,永乐三年五月乙未下嫁张仪。

永城郡主,永乐三年五月乙未下嫁程和。

荥阳郡主,永乐四年九月丁巳下嫁张义。

新乡郡主,永乐四年十一月下嫁张琳。

宁陵郡主,永乐九年三月甲子下嫁钱钦。

宜安郡主,永乐十二年九月下嫁蔡义。

陈留郡主,永乐九年三月甲子下嫁冯训。

周王世系

朱元璋为周定王王宗室命名的二十字是:有子同安睦,勤朝在肃恭,绍伦敷惠润,昭格广登庸。后续二十字是:家传洪德远,国庆凤鸣春,纪事常行孝,钦宗永保仁。

周定王朱橚(1378~1425)

周宪王朱有炖(1425~1439),朱橚嫡一子

周简王朱有爝(1439~1452),朱橚庶四子

周靖王朱子垕(1455~1456),朱有爝庶长子

周懿王朱子埅(1457~1485),朱有爝庶第二子

周惠王朱同鏕(1487~1498),朱子埅庶一子

周悼王朱安㶇(追封),朱同鏕嫡一子

周恭王朱睦㰂(1499~1538),朱安㶇庶一子

周康王朱勤熄(追封),朱睦㰂嫡一子

周庄王朱朝堈(1539~1551),朱勤熄嫡一子

周敬王朱在铤(1552~1583),朱朝堈嫡一子

周端王朱肃溱(1586~1635),朱在铤嫡一子

周孝王朱恭枵(1635~1644),朱肃溱嫡一子