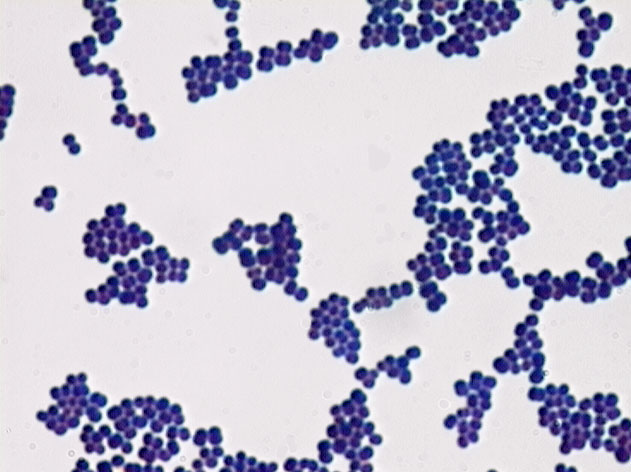

革兰氏染色法,是指细菌学中广泛使用的一种重要的鉴别染色法,属于复染法。这种染色法是由丹麦医生革兰于1884年所发明,最初是用来鉴别肺炎球菌与克雷伯肺炎菌。革兰染色法一般包括初染、媒染、脱色、复染等四个步骤。未经染色的细菌,由于其与周围环境折光率差别甚小,故在显微镜下极难区别。经染色后,阳性菌呈紫色,阴性菌呈红色,可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特徵,从而用以分类鉴定。染色原理:通过结晶紫初染和碘液媒染后,在细菌细胞壁内形成了不溶于水的结晶紫与碘的複合物,再用95%乙醇脱色。

基本介绍

- 中文名:革兰氏染色法

- 性质:鉴别染色法

- 时间:1884年

- 创立:汉斯·克里斯蒂安·约阿希姆

方法概述

细菌先经硷性染料结晶紫染色,而经碘液媒染后,用酒精脱色,在一定条件下有的细菌紫色不被脱去,有的可被脱去,因此可把细菌分为两大类,前者叫做革兰氏阳性菌(G+),后者为革兰氏阴性菌(G-)。为观察方便,脱色后再用一种红色染料如硷性蕃红、稀释复红等进行复染。阳性菌仍带紫色,阴性菌则被染上红色。有芽胞的桿菌和绝大多数的球菌,以及所有的放线菌和真菌都呈革兰氏正反应;弧菌,螺旋体和大多数致病性的无芽胞桿菌都呈现负反应。

在治疗上,大多数革兰氏阳性菌都对青霉素敏感(结核桿菌对青霉素不敏感);而革兰氏阴性菌则对青霉素不敏感(但奈瑟氏菌中的流行性脑膜炎双球菌和淋病双球菌对青霉素敏感),而对链霉素、氯霉素等敏感。所以首先区分病原菌是革兰氏阳性菌还是阴性菌,在选择抗生素方面意义重大。

革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌在化学组成和生理性质上有很多差别,染色反应不一样。现在一般认为革兰氏阳性菌体内含有特殊的核蛋白质镁盐与多糖的複合物,它与碘和结晶紫的複合物结合很牢,不易脱色,阴性菌複合物结合程度低,吸附染料差,易脱色,这是染色反应的主要依据。 另外,阳性菌菌体等电点较阴性菌为低,在相同PH条件下进行染色,阳性菌吸附硷性染料很多,因此不易脱去,阴性菌则相反。所以染色时的条件要严格控制。例如,在强硷的条件下进行染色,两类菌吸附硷性染料都多,都可呈正反应;PH很低时,则可都呈负反应。此外,两类菌的细胞壁等对结晶紫—碘複合物的通透性也不一致,阳性菌透性小,故不易被脱色,阴性菌透性大,易脱色。所以脱色时间,脱色方法也应严格控制。

染色原理

通过结晶紫初染和碘液媒染后,在细胞壁内形成了不溶于水的结晶紫与碘的複合物,革兰氏阳性菌由于其细胞壁较厚、肽聚糖网层次较多且交联緻密,故遇乙醇脱色处理时,因失水反而使网孔缩小,再加上它不含类脂,故乙醇处理不会出现缝隙,因此能把结晶紫与碘複合物牢牢留在壁内,使其仍呈紫色;而革兰氏阴性菌因其细胞壁薄、外膜层类脂含量高、肽聚糖层薄且交联度差,在遇脱色剂后,以类脂为主的外膜迅速溶解,薄而鬆散的肽聚糖网不能阻挡结晶紫与碘複合物的溶出,因此通过乙醇脱色后仍呈无色,再经沙黄等红色染料复染,就使革兰氏阴性菌呈红色。

G﹢菌:细胞壁厚,肽聚糖网状分子形成一种透性屏障,当乙醇脱色时,肽聚糖脱水而孔隙缩小,故保留结晶紫-碘複合物在细胞膜上。呈紫色。

Gˉ菌:肽聚糖层薄,交联鬆散,乙醇脱色不能使其结构收缩,其脂含量高,乙醇将脂溶解,缝隙加大,结晶紫-碘複合物溶出细胞壁,番红染液复染后呈红色。

操作流程

革兰氏染色法一般包括初染、媒染、脱色、复染等四个步骤,具体操作方法是:

(1)载玻片固定。在无菌操作条件下,用接种环挑取少量细菌于乾净的载玻片上涂布均匀,在火焰上加热以杀死菌种并使其粘附固定。

(2)草酸铵结晶紫染1分钟。

(3)自来水沖洗,去掉浮色。

(4) 用碘-碘化钾溶液媒染1分钟,倾去多余溶液。

(5)用中性脱色剂如乙醇(95%)或丙酮酸脱色30秒,革兰氏阳性菌不被褪色而呈紫色,革兰氏阴性菌被褪色而呈无色。酒精脱色为整个流程最关键的一步。

(6)用蕃红染液或者沙黄复染30秒,革兰氏阳性菌仍呈紫色,革兰氏阴性菌则呈现红色。革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌即被区别开。

口诀1 1 半 半

常见种类

常见的革兰氏阳性菌有:葡萄球菌(Staphylococcus)、链球菌(Streptococcus)、肺炎双球菌、炭疽桿菌、白喉桿菌、破伤风桿菌等。

常见的革兰氏阴性菌有痢疾桿菌、伤寒桿菌、大肠桿菌、变形桿菌、绿脓桿菌、百日咳桿菌及霍乱弧菌等。