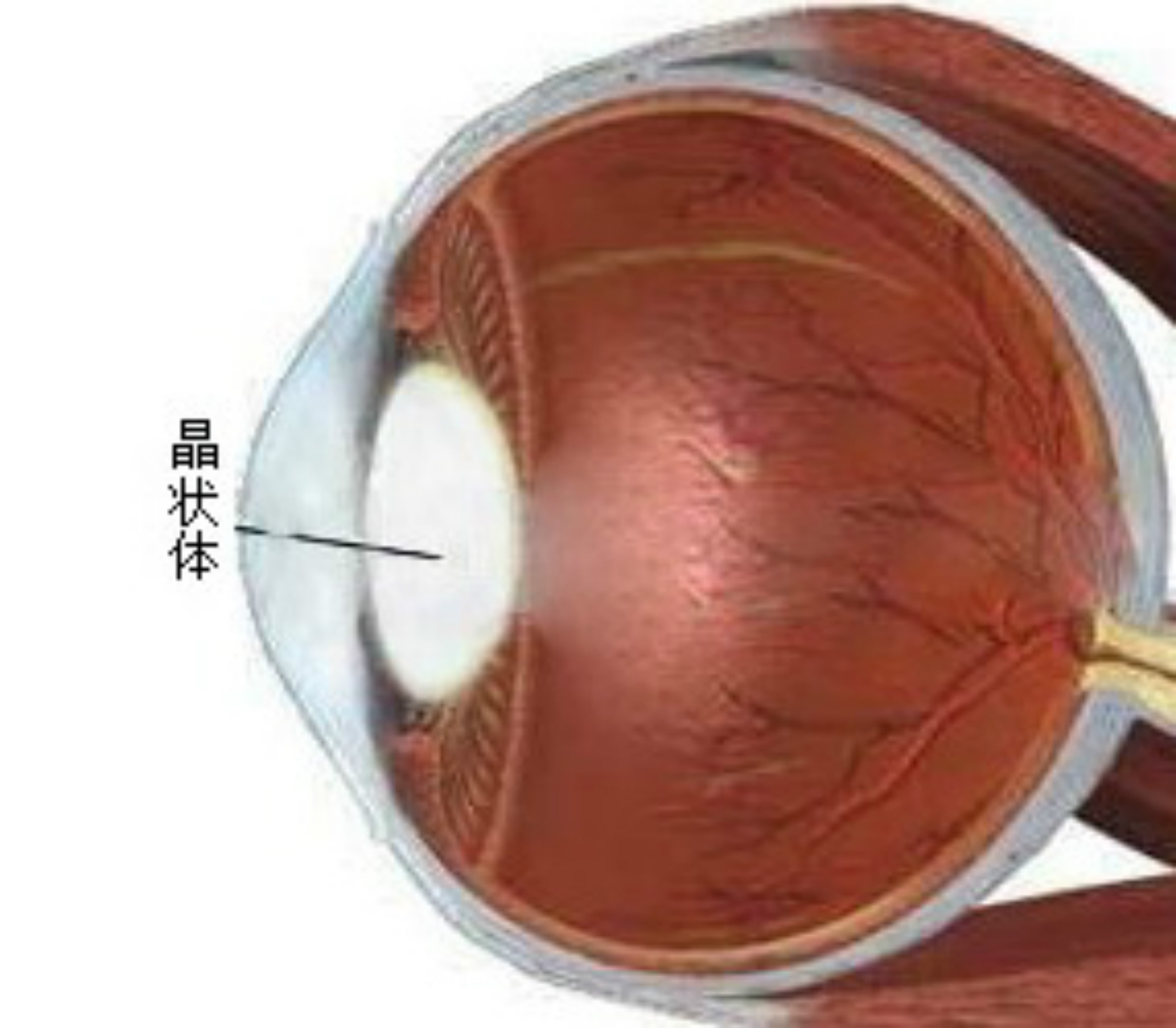

晶状体囊又称晶状体囊膜(lens capsule;crys-talline capsule)。完整地包围在晶状体周围、厚度不均、透明而富有弹性的玻璃状膜,系由晶状体上皮分泌所产生。

基本介绍

- 中文名:晶状体囊

- 组成部分:晶体囊、晶体上皮等

- 发病症状:晶体部分或全部混浊

- 运用:白内障手术

- 拼音:jīng zhuàng tǐ náng

- 结果:部分或全部混浊

概述

囊膜各处厚薄不一致,前囊较后囊厚,周边较中央厚(赤道部厚约16微米,前极厚约12微米,后极厚约3微米),前面距中心3毫米处最厚,为做白内障囊内摘出时用囊镊夹住囊膜之处,后面距赤道部1毫米处最厚。前后极都薄而后极更薄些。最薄处约2微米,最厚处约20微米左右,可相差10倍以上,平均厚度约15微米。囊膜有屏障作用,一旦囊膜通透性改变,晶状体蛋白便会受毒素、营养障碍、窒息等影响而变浑浊。晶状体囊膜一般分为前囊膜、后囊膜和囊周膜。组织学上可分表层和本部。超微结构研究表明:透射电镜下,囊呈均一的緻密层。上皮细胞内有少量细胞器。细胞边界因膜皱褶而形成指状突(interdigitations)。相邻细胞间存在间隙连线(Gapjunctions)。扫描电镜下,晶状体囊是由纤维样物质组成的板层结构。部分节段由于无形态基质存在而变模糊。前囊表面由立方上皮衬托而呈沙丘状起伏,上皮高度向赤道区过渡而增加。指状突为短棒样外观。囊下上皮细胞自中心向赤道部逐渐变小拉长,指状突大小相当一致(直径约0.2微米,长0.8~2.5微米)。中心区细胞表面有很多微孔和弹坑样凹痕。

发育超微结构观察

在放大16倍的手术显微镜下观察

见分布于晶状体囊后面的血管来自透明动脉。透明动脉自视盘中心点起向前穿行于玻璃体中,沿途发出8一10支细小动脉,各小动脉再次分支互相吻合呈网状或丛状覆盖于囊的后面。血管网再发出小支呈辐射状绕晶状体的中纬线至前面呈栅栏状排列。透明动脉的分支在胚胎第19周始逐渐减少,至第29周一31周大部分标本的透明动脉及其分支完全消失,32周以后所有例数均完全消失,透明动脉即遗留为透明系带。晶状体囊前面见到由虹膜小环发出许多小动脉走向晶状体前面,这些小动脉分成5组,各组的支呈棒状相连,相邻组之间彼此有吻合,至20周后逐渐减少,第32周时己完全消失。晶状体侧面观可见前后囊的血管彼此有吻合。

光镜观察

囊呈一片均匀透明质,无细胞结构,此乃上皮细胞分泌的基底膜物质。囊的厚度随胎龄增长而增厚。

电镜观察

见晶状体囊由细丝和细小颗粒组成。浅层疏鬆呈网状,深层呈板层状,随胎龄增长其板层间隙变小,板层结构模糊。3个月一8个月胎儿晶状体囊表面可见血管,管腔内见红细胞。8个月后囊表面未见有血管,与手术显微镜下观察是一致的。

临床意义

胚胎第4周末与第5周初,覆盖于眼杯表面的外胚层形成一个局部增厚区称为晶状体板,眼杯凹陷加深时晶状体板即随着突人眼杯形成晶状体凹,以后凹逐渐加深,缺口关闭形成晶状体泡,并与其表面的外胚层分离。晶状体泡前壁的细胞终生保持立方上皮称为前囊下晶状体上皮。胚胎髮育过程如受到某些因素的影响,晶状体泡未能完全从外胚层脱离,或晶状体上皮细胞过渡增殖导致晶状体上皮细胞直接与角膜接触,眼前房形成太迟。出生后出现晶状体混浊,即称为先天性前极性白内障。晶状体泡后壁的细胞分化为晶状体纤维。晶状体泡后壁的细胞,不断地发育延长,细胞核前移,分化为晶状体纤维。后壁上皮细胞分化为晶状体纤维是在胚胎第4个月完成。晶状体囊表面的血管发育,有报导在胎儿第4一8个月时可见,随胎龄增长逐渐减少。囊后面的血管来自透明动脉。而囊前面的血管来血虹膜小环。晶状体囊表面的血管是在胚胎第8个月后完全消失。如出生后囊后面的血管未消失,导致晶状体混浊是为先天性后极性白内障;如囊前面的血管未消失则形成瞳孔膜残膜。有研究者提出,分布晶状体囊血管成分可能参与晶状体囊的合成。