周原(Zhouyuan)为周人的发祥地、有西周故都。是中华民族重要发祥地之一,位于陕西省宝鸡市的岐山县、扶风县和眉县的一部分。为周族之祖古公亶父率众由豳地所迁居之处。

周原考古在70年代后期屡有重大发现。周原被誉为“青铜器之乡”,出土了毛公鼎、大克鼎、墙盘等国宝级青铜器。出土青铜器历史之长、数量之多,为世界所罕见。自汉宣帝刘询神爵三年(公元前58年)以来,这里就开始出土青铜器,并屡有重大发现。周原遗址(Zhouyuan Relics)为中国十大考古发现之一。

基本介绍

- 中文名称:周原遗址

- 外文名称:Zhouyuan Relics

- 别名:青铜器之乡

- 行政区类别:诸侯囯(周)

- 所属地区:宝鸡市岐山县、扶风县、眉县

- 政府驻地:西岐

- 地理位置:陕西省中部,宝鸡市境内

- 历史价值:周人的发祥地、西周故都

- 代表文物:毛公鼎、大克鼎、墙盘等

地理位置

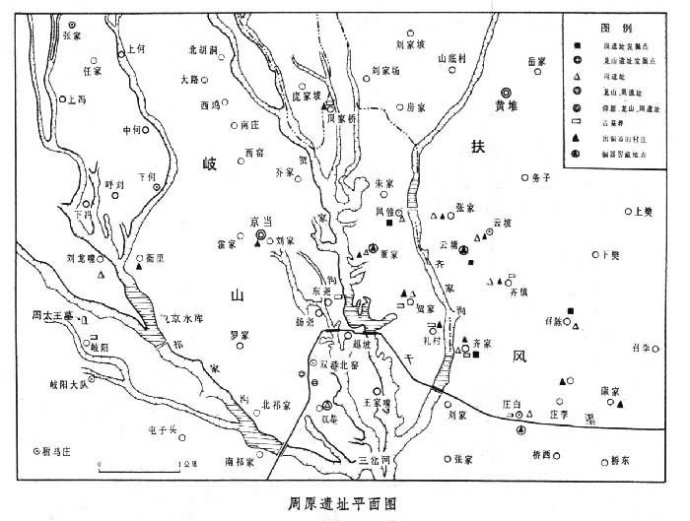

广义周原东起武功县、西至凤翔县、北至北山、南到渭河,总面积数百平方公里;狭义的周原遗址指岐山、扶风两县接壤处的周原核心区20多平方公里。

遗址介绍

古公亶父曾在此处营筑城郭、宫殿、宗庙、房屋,成为周人的早期都邑。后来,周文王、周武王虽然迁都丰、镐,但周原一带仍是一处重要的政治中心。周原考古在70年代后期屡有重大发现。 位置,及周人由幽迁移到周原

位置,及周人由幽迁移到周原

位置,及周人由幽迁移到周原

位置,及周人由幽迁移到周原1976年在岐山县凤雏村发现了一组大型西周建筑基址。考古界把它命名为凤雏甲组宫殿遗址。因为在70年代发掘,受好多原因制约,乙组、丙组...... 都没有发掘。一直就拖到如今。它坐落在一个夯土台基之上。面积1469平方米。建筑物的布局以门道、前堂、过廊、后室为中轴,东西配置厢房,形成一个前后两进、东西对称的封闭式院落。1977年秋,在清理西厢房南头第二间房屋时,在一个窖穴中发现大量卜甲和卜骨,共有17000多片。有刻辞的卜甲有290 多片,共600多字。周原甲骨刻辞的内容记载商周关係和周初历史,是一批宝贵资料。在扶风县召陈村,与发现凤雏遗址同时,也发现了一处西周建筑基址群,共有十几处基址。其中一座夯土台基东西长约22.5米,南北宽约10.4米,台基周围还有半米多宽的用卵石铺筑的散水。台基上由南到北有四排柱础,间距3 米,由东到西有八排柱础,间距大都是3米。台基上有两道南北向的宽0.8米的夯土墙。这些情况表明台基上原来的建筑应当是宽敞高大的建筑。除了凤雏和召陈的大型建筑基址以外,在扶风云塘还发现一处规模较大的骨器作坊遗址,扶风齐家村等地也发现有居住遗址。 周原

周原

周原

周原西周时期的墓葬在周原地区也多有发现。岐山贺家村于1966年发掘的一座墓中出土了鼎、簋、尊、角等17件铜器,还有兵器和车马器。贺家村的西周墓地还有不少小墓,随葬器物大都是一件陶鬲、一件铜戈和一件大铜泡。从陶鬲的形制可以推定贺家村西周墓地中有相当一部分墓葬可能属于灭商以前的先周时期。

周原遗址,在岐山、扶风两县交界处的方圆20平方公里的範围内。经考古勘察,发现了周王室的宗庙、墓葬、府库和文书档案(铜器铭文与甲骨文)。其中西北部是宫殿和宗庙区域(今岐山县凤雏村,扶风县召陈村)。东南部为国人居住区,也是冶造铜器、烧制陶器、刻制骨器的手工业作坊区(今扶风县齐镇、庄白、齐家黄堆乡云塘村)。西南部为墓葬区(今岐山县京当乡贺家村、礼村)。 周原

周原

周原

周原从1976年起在岐山县凤雏村和扶风县召陈村发掘出两个大型建筑遗址。凤雏村建筑遗址,南北长46米,东西宽23.5米,面积约1500平方米。房屋坐北朝南,以影壁、门道、中院、大厅、过廊、后室为中轴线,两边排列有东西厢房和耳房,其间都有迴廊连线。屋脊和天沟处用瓦(是中国迄今发现最早的瓦)。墙面和屋内地面皆用黄土、沙土、石灰搅拌的三合土涂抹铺垫,质地坚硬光滑。檐柱和廊柱排列井然有序,门下有台阶通向院落。院内有阴沟排水管道。这种两进院的封闭式建筑,是中国目前发现最早的对称严密的四合院建筑形式。据推测该建筑很可能是西周早期的“太庙”。召陈村建筑遗址规模宏大,柱础直径达1.9米,柱础形成网状结构。这可能是座巍峨壮丽的宫殿建筑。引人注目的是,在凤雏村遗址中,发现了约17000多片卜骨卜甲。其中290多片有字,这些甲骨文记载了祭祀、征战、狩猎、政治、外交等方面的内容。有的甲骨文字笔画细如髮丝,小如粟米粒,用放大镜方可看清。据判断此系金属微型刻字,反映出中国微雕技术有着悠久的历史。

1890年,扶风县任家出土一窖青铜器,达120余件。着名的毛公鼎、大克鼎、小克鼎和卫鼎等,都出土于此。其中毛公鼎的铭文497字,记载了毛公衷心向周宣王为国献策之事,被誉为“抵得一篇尚书”,现存于台北故宫博物院。大克鼎高近1米,直径1米,造型宏伟、壮丽。现存于上海博物馆。1957年,岐山县京当乡董家村出土了一窖青铜器共37件,其中卫鼎、卫盉等铭文,记载了西周中期有关土地的转让和买卖情况,对研究探讨西周中期土地制度提供了极其珍贵的资料。1974年冬,扶风县庄白村南出土了窖藏青铜器103件,为建国后一次出土数量最多的窖藏青铜器。其中名气最大的是墙盘。墙盘的铭文长达284字,记述史墙的家族史,并追述了文、武、成、康、昭、穆诸王的世系,曾运往北京在保和殿展出1年零3个月。另外,岐山礼村出土的大、小盂鼎、南宫编钟都具有极高的史料和艺术价值。 周原遗址平面图

周原遗址平面图

周原遗址平面图

周原遗址平面图相关记载

《诗经·绵》记载古公亶父率族迁于周原时的描述:

绵绵瓜瓞。民之初生,自土沮漆。古公亶父,陶复陶冗,未有家室。 周原

周原

周原

周原古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。爰及姜女,聿来胥宇。

周原膴膴,堇荼如饴。爰始爰谋,爰契我龟,曰止曰时,筑室于兹。

乃慰乃止,乃左乃右,乃疆乃理,乃宣乃亩。自西徂东,周爰执事。

乃召司空,乃召司徒,俾立室家。其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。

捄之陾陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯。百堵皆兴,鼛鼓弗胜。

乃立皋门,皋门有伉。乃立应门,应门将将。乃立冢土,戎丑攸行。

肆不殄厥愠,亦不陨厥问。柞棫拔矣,行道兑矣。混夷駾矣,维其喙矣!

虞芮质厥成,文王蹶厥生。予曰有疏附,予曰有先后。予曰有奔奏,予曰有御侮!

《史记·周本纪》说古公亶父迁到周原之后“营筑城郭室屋,而邑别居之,作五官有司,民皆歌乐之”。周原地区的考古资料证明古代文献的相关记载是可靠的。

周原文明

在陕西省宝鸡市岐山县岐水边的一处断崖上,考古专家日前发现了大量陶器碎片,这些碎片和西安半坡出土的陶器同属于新石器时代的仰韶文化遗蹟。这一考古发现意味着,在周朝以前3000年,就已经有先民在此繁衍生息,周原的文明史至少要提前到6000年前。据考古人员介绍,周原因西周时期周人在此居住而得名,是周朝的发祥地,在中国古代发展史上占有独特的历史地位。 周原遗址出土的陶器残片

周原遗址出土的陶器残片

周原遗址出土的陶器残片

周原遗址出土的陶器残片周原遗址有广义和狭义之分。广义的周原遗址东起武功县、西至凤翔县、北至北山、南到渭河,总面积数百平方公里;狭义的周原遗址则指岐山、扶风两县接壤处的核心区20多平方公里,因出土了大量青铜器,素有“青铜器之乡”的美称。

出土文物

毛公鼎

它就是19世纪出土于周原的青铜器之一,现收藏于中国台北故宫博物院。这件鼎内,铸有497字铭文,是中国目前出土的所有青铜器中铭文最多的一件。铭文的内容是说,国王的大臣毛公为了讚颂国王的美德而铸了这件鼎。这个村庄叫任家村,在1890年,一个叫任致远的农民在村南的土壕里挖出了一个青铜器窖藏。出土青铜器达120多件。 文物

文物 文物

文物

文物

文物 文物

文物大克鼎

大克鼎形体巨大,高93.1厘米,重201.5公斤。口沿饰兽面纹,腹部饰流畅的波曲纹。腹内壁有铭文二百九十字,字型工整,笔势圆润,铭文前段14行有阳线格栏,后段格栏制范时除去。铭文用笔厚重质朴,笔势遒劲雄伟,形体舒展、挺拔,虽用圆笔,也有其伟岸与雍容之态度。“大克鼎”出土于清末金石学和金石书法鼎盛时代,故其铭文书法在当时倍受推崇。堪称西周中晚期青铜器铭文的典範。

梁其鼎

1940年岐山县东北乡任家村(今改属扶风县)出土窖藏梁其器组及善夫吉父器组共一百多件,其中梁其鼎后来被岐山民主人士傅鸿德先生购得收藏,建国初交献岐山县人民政府,转存县文化馆(笔者时任馆长),1954年调存陕西省博物馆。此器通高43.1、口径44、腹围130厘米。口沿下饰重环纹一周,下加弦纹一道。腹内壁有铭文6行48字。

文物

文物格伯簋

西周 高31厘米

此簋内底铸有铭文8行83宇,记录的是西周中期的一次土地买卖活动,大意为格伯用30亩的田产换取了佣生的4匹好马,双方刻木为凭,并勘定了田界。

牛首四耳铜格伯簋

西周 高23·8厘米对称的2个牛头。整器在兽耳上饰有24个大小牛头,装饰构思巧妙,古朴典雅,在簋器中是不可多得的。

墙盘

1967年12月于陕西扶风庄白村西周窑藏出土。盘内铸有铭文276多字,又有重文5、合文3,总计284字,文章使用的四言句式,颇似《诗经》,措词工整华美,有较高的文学价值。铭文字型为当时标準字型,字形整齐划一,均匀疏朗,笔画横竖转折自如,粗细一致,笔势流畅。有后世小篆笔意。后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹,是研究西周历史的重要资料。墙盘年代久远,其中许多文字已无法辨认,留待研究金文学者探考。现藏于陕西省周原扶风文物管理所。

文物

文物相关着作

《20世纪中国文物考古发现与研究丛书》

《20世纪中国文物考古发现与研究丛书》是一套学科发展史和学术研究史丛书。其内容包括对20世纪考古与文物工作概况的综合阐述;对一些重要的考古学文化和古代区域文化研究情况的叙述;对文物考古的专题研究;对重要的文物考古发现、发掘及研究的个例纪实。

《20世纪中国文物考古发现与研究丛书》全面介绍和总结了20世纪周原考古的发现与研究成果,分别对建筑基址、墓葬、制骨作坊、青铜器等遗蹟和遗物进行了深入探讨,具有较高的学术价值。书中配有彩图9幅及插图38幅,资料翔实,是了解这一学术领域的必备参考书。

《周原文化与西周文明》

《周原文化与西周文明》以考古与文献史料相结合,分八章阐述了姬姓周族早期和西周王朝历史文化发展的基本史实。陕西省从蓝田猿人到大荔人,经历了上百万年的漫漫长途,由蒙昧的旧石器时代进入新石器时代;经仰韶文化时期的宝鸡北首岭下层文化、西安半坡文化、庙底沟文化,达于野蛮时代鼎盛期;在陕西龙山文化阶段进入文明时代,出现了最初的古族群,起源于关中西部漆水流域的先周族就是其中的古族之一;夏代先周族的始祖弃开始担任夏王朝的农官,号称后稷,其后世代代相传,大约经历了十几代后稷,末代后稷之子不窋,为了逃避商灭夏的战乱,自视窗于戎狄之间;至商代,不窋之孙公刘在豳地修后稷之业,开始振兴农业,此后其族得名为周族,形成了周族早期的文化即早周文化;商代末年,周武王灭商,中国历史进入西周时期,形成了西周文明。 相关作品

相关作品

相关作品

相关作品作者分章叙述了周族早期及西周时期各个历史阶段上的经济、社会、文化的时代特徵及变革;探讨了周族的起源;论述了周族早期与西周的历史;讨论了西周宗法、昭穆、宫室等典章制度和农业、手工业、建筑业等生产发展水平,以及文字、音乐、曆法等文化科技成就,从而初步揭示了西周文明的形成与发展的轨迹。