阎姓部分出自姬姓,商末时,周族首领古公亶父(又称太王)有三个儿子:泰伯、仲雍和季历。小儿子季历生一子姬昌(即周文王),颇得太王欢心,并说:“我世当有兴者,其在昌乎!”长子泰伯为了让父亲的愿望实现,于是就携二弟仲雍逃避于江南吴地,建立国家号勾吴。周武王灭商后,除了把仲雍之后封于吴外,又把泰伯的曾孙仲奕封于阎乡,至此仲奕的后代就以封邑为氏,奉仲奕为阎姓的得姓始祖,又因封仲奕是为了奉祀泰伯,所以阎姓后人奉泰伯为始祖。异体字“闫”。

基本介绍

- 中文名:阎姓

- 繁体字:阎 闫

- 拼音:Yán

- 异体字:闫

- 部分始祖:泰伯

姓氏源流

阎(Yán)姓,今可简写作“闫姓”,阎氏乃宗周嫡出。

源流一

出自姬姓。为周康王之后,亦以封地名为氏。据《通志·氏族略》所载,周昭王姬瑕的小儿子手心上有一个“阎”字。于是,康王封他于阎城(今陕西省北部一带),其后子孙以封地为姓。

源流二

出自姬姓。为唐叔虞之后,也以封地名为氏。据《通志·氏族略》所载,春秋时,晋成公的儿子懿,被封于阎邑(今山西省安邑),后被晋国所灭。

源流三

出自芈姓。楚国公族,有阎敖。出自楚国王族伯玙的封地,属于以封邑名称为氏。春秋时期,楚国有支系王族熊伯玙,他被封于阎邑(今湖北麻城),其后有大夫阎敖。 在楚国灭权国之后,阎敖被封尹权,在其后裔子孙中,有以先祖封邑名称为姓氏者,称阎氏,世代相传至今,是为荆楚阎氏。

源流四

源于蒙古族,出自元末明初扎鲁特蒙古岳诺特部,属于以部落名称文化上汉化改姓为氏。

据史籍《清朝通志·氏族略·蒙古八旗姓》记载:

据史籍《清朝通志·氏族略·蒙古八旗姓》记载:

蒙古族岳诺特氏,亦称岳诺托氏、亦日呼德氏、闫忽德氏,世居扎鲁特。后有满族引为姓氏者,满语拼音为Yonot Hala。

清朝中叶以后,蒙古族、满族岳诺特氏多改汉字姓为阎氏、门氏、伊氏等。

清朝中叶以后,蒙古族、满族岳诺特氏多改汉字姓为阎氏、门氏、伊氏等。

源流五

源于满族,出自明朝时期女真诸部,属于以部落名称文化上汉化改姓为氏。

据史籍《清朝通典·氏族略·满洲八旗姓》记载:

⑴.满族巴克桑氏,满语拼音为Baksang Hala,汉义“六十斛”,也就是“三十石”,为满族脱谱姓氏之一,今北京 满族中仍有巴克桑氏族人,清末民初多改汉字单姓为阎氏。

⑵.满族布雅穆齐氏,亦称布雅齐氏,满语拼音为Buyamuci Hala,世居噶哈里(今吉林延吉)、黑龙江沿岸地区,后改汉姓为阎氏。

⑶.满族阎佳氏,亦称严佳氏、雅佳氏,满语拼音为Yagiya Hala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东女真,世居辉发(今吉林省柳河、辉发河以及沙河下游,桦甸、辉南一带),后多冠汉姓为阎氏、颜氏。

⑷.满族阎拉扎氏,亦称颜扎氏、燕札氏、颜查氏、颜之哈拉氏,库雅拉彦札氏,源出金国时期女真颜盏部,以姓为氏,满语拼音为Yanja Hala,世居雅兰西楞(今黑龙江下游苏城)、叶赫(今吉林梨树)、哈达(今辽宁西丰小清河流域)、长白山等地,是满族最古老的姓氏之一,后民间多冠汉姓为颜氏、为官者多改汉字姓为阎氏、张氏等。

⑸.满族颜珠氏,亦称颜之氏,满语拼音为Yanju Hala,世居雅达珲春村(今吉林珲春海兰河流域),后多冠汉姓为阎氏、颜氏。

⑹.满族颜济哩氏,亦称杨吉哩氏、焉哲勒氏,满语拼音为Yangiri Hala,世居瀋阳、伯都讷(今吉林松源)等地。后有锡伯族引为姓氏者。清朝中叶以后多改汉字姓为阎氏、杨氏、韩氏、沈氏等。

据史籍《清朝通典·氏族略·满洲八旗姓》记载:

⑴.满族巴克桑氏,满语拼音为Baksang Hala,汉义“六十斛”,也就是“三十石”,为满族脱谱姓氏之一,今北京 满族中仍有巴克桑氏族人,清末民初多改汉字单姓为阎氏。

⑵.满族布雅穆齐氏,亦称布雅齐氏,满语拼音为Buyamuci Hala,世居噶哈里(今吉林延吉)、黑龙江沿岸地区,后改汉姓为阎氏。

⑶.满族阎佳氏,亦称严佳氏、雅佳氏,满语拼音为Yagiya Hala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东女真,世居辉发(今吉林省柳河、辉发河以及沙河下游,桦甸、辉南一带),后多冠汉姓为阎氏、颜氏。

⑷.满族阎拉扎氏,亦称颜扎氏、燕札氏、颜查氏、颜之哈拉氏,库雅拉彦札氏,源出金国时期女真颜盏部,以姓为氏,满语拼音为Yanja Hala,世居雅兰西楞(今黑龙江下游苏城)、叶赫(今吉林梨树)、哈达(今辽宁西丰小清河流域)、长白山等地,是满族最古老的姓氏之一,后民间多冠汉姓为颜氏、为官者多改汉字姓为阎氏、张氏等。

⑸.满族颜珠氏,亦称颜之氏,满语拼音为Yanju Hala,世居雅达珲春村(今吉林珲春海兰河流域),后多冠汉姓为阎氏、颜氏。

⑹.满族颜济哩氏,亦称杨吉哩氏、焉哲勒氏,满语拼音为Yangiri Hala,世居瀋阳、伯都讷(今吉林松源)等地。后有锡伯族引为姓氏者。清朝中叶以后多改汉字姓为阎氏、杨氏、韩氏、沈氏等。

源流六

源于达斡尔族,出自清朝时期达斡尔诸部,属于以部落名称文化上汉化改姓为氏。

⑴.达斡尔族敖拉氏,亦称鄂拉氏、傲雷氏,通古斯语拼音“Aora”,汉义“山”,世居乌拉(今吉林永吉)、黑龙江多金(今黑龙江上游俄罗斯境阿尔巴津)、拉夫凯(雅克萨城以西)、呼伦贝尔(今内蒙古海拉尔)、布特哈(今嫩江流域和大小兴安岭)等地。后有满族、鄂温克族引为姓氏者,满语拼音为Aora Hala。清朝中叶以后多改汉字姓为阎氏、单氏、敖氏、山氏、苏氏、鄂氏等。

⑵.达斡尔族索多哩氏,亦称索都尔氏、索罗贡氏、敖勒多尔氏,满语拼音为Sodoli Hala,为敖拉氏部落的分支,世居黑龙江。后有鄂温克族引为姓氏者,清朝中叶以后多改汉字姓为阎氏、索氏、敖氏等。

⑶.达斡尔族亚尔兹氏,满语拼音为Yarci Hala。为达斡尔族脱谱姓氏之一,世居黑龙江北岸,清末民初改汉字单姓为阎氏。

源流七

源于其他少数民族,属于汉化改姓为氏。今回族、土家族、壮族、苗族、傣族、高山族、黎族等少数民族中,均有阎氏族人分布,其来源大多是在唐、宋、元、明、清时期中央政府推行的羁糜政策及改土归流运动中,文化上流改为汉姓阎氏,世代相传至今。

注:阎姓今多简写作“闫”字。当代《姓谱》分闫、阎二姓,编写者考证不实导致的。又据《五音集韵》载,闫“同阎义,俗用”。闫、阎二姓实为一姓,黄帝族的后代,龙的传人。由于阎姓被“俗用”成闫,就产生了阎、闫二姓,所以在当代《百家姓》里,两姓并存。古代百家姓只有“阎”姓。

宗族特点

1.各支阎姓之间并没有形成严格界限。阎姓儘管所出不同,但都因受封于阎乡而得姓,一些由阎姓人自己编修的家谱也不能正确区分自己出自何支, 这说明部分阎姓支脉的早期历史不可考。

2.阎姓发源于中国北方,历代也主要繁衍于中国北方广大地区,是一个比较典型的北方姓氏。

3.阎姓家乘牒谱分支甚多而精细,尤其难能可贵的是有典籍佐证,记述阎姓起源最详细的古籍是《新唐书·宰相世系表》,洋洋洒洒数千字来记述之,为他姓所罕见。

迁徙分布

历史上阎姓的迁徙与分布

先秦时期,阎姓一直活动在河北、河南、山西一带。秦汉时,阎姓西迁陕西、甘肃,进而入四川,向东抵达山东,北移河北、内蒙古。在唐朝,阎姓在山西发展迅速,成为太原郡十大着名姓氏之一。唐宋以后阎姓开始在江南出现,清初阎姓进入了台湾。

宋朝时期,阎姓大约近20万人,约占全国人口的0.25%,排在第七十四位。四川为阎姓的第一大省,约占全国阎姓总人口的18%。在全国的分布主要集中于四川、山东、河南、陕西,这四省阎姓占阎姓总人口的66%,其次分布于河北、山西,这二省的阎姓又集中了16%。阎姓人口主要分布在长江以北地区,全国形成了西部川秦、东部豫鲁两大阎姓聚集区。

明朝时期,阎姓大约近12万人,约占全国人口的0.13%,排在第一百二十位以后。宋元明600年全国人口纯增长率是20%,阎姓人口增长是负值。这与北方地区长期战乱,尤其是元朝的野蛮统治有密切关係。面对战乱和屠杀,受害群体首先应是主体在北方的人群,阎姓是北方地区姓氏,自然受到最惨重的损失。山西为阎姓第一大省,约占阎姓总人口的49%。在全国的分布主要集中于山西、山东、河北、河南,这四省阎姓大约占阎姓总人口的95%。宋元明时期,阎姓的分布总格局变化较大,其人口主要由西向东迁移,全国阎姓的分布集中向晋、鲁、冀、豫地区收缩。

当代阎姓的分布与图谱

当代阎姓的人口已达490多万,为全国第五十位姓氏,大约占全国人口的0.25%。从明朝至今600年中阎姓人口由12万激增到近490多万,增长了40倍之多,阎姓人口的增长速度大大高于全国人口的增长速度,宋朝至今1000年阎姓人口增长率是呈V形态势。在全国的分布主要集中于河南、山东、河北、山西四省,大约占阎姓总人口的55%,其次分布于安徽、黑龙江、甘肃、陕西、辽宁,这五省又集中了27%。河南居住了阎姓总人口的16%,为阎姓第一大省。全国的阎姓分布的高比率区在豫鲁冀和陇西。在近600年间,阎姓人口主要的流动方向是由中原向西部、东部的回迁,向南方的移民较少。阎姓在人群中分布频率示意图(见图75)表明:阎姓在长江以北地区是比较常见的姓氏之一。在豫晋鲁、冀京津、内蒙古大部、陕甘大部、宁夏、鄂皖苏北部、辽宁西部、青海东北部、辽宁大部、黑龙江中部,阎姓一般占当地人口的比例在0.5%以上,中心地区可达到2.8%以上,上述地区覆盖面约占了全国总面积的30.8%,居住了大约72%的阎姓人群。在青海湖以东、长江以北的其他地区,阎姓一般占当地人口的比例在0.25%--0.5%之间,其覆盖面积约占了全国总面积的14.3%,居住了大约17%的阎姓人群。

郡望堂号

郡望

河南郡:秦朝时期名为三川郡。西汉高祖二年(丙申,公元前205年)改为河南郡,治所在雒阳(今河南洛阳),其时辖地在今河南黄河南部洛水、伊水下游,双洎河、贾鲁河上游地区及黄河北部原阳县一带地区,下辖二十二县,大致相当于今河南省孟津、偃师、巩义、荥阳、原阳、中牟、郑州、新郑、新密、临汝、汝阳、伊川、洛阳等县市一带。东汉时期既都洛阳,为提高河南郡的地位,其长吏不称太守而称尹。隋朝初年河南郡被废黜,后又复为豫州河南郡。唐朝时期为洛州河南府,其辖境都远小于汉朝时期的河南郡。元朝时期为河南路,明、清两朝时期均为河南府。民国时期建为河南省,一直延续至今。

天水郡:西汉朝元鼎三年(丁卯,公元前441年)置郡,治所在平襄(今甘肃通渭),其时辖地在今甘肃省通渭县、秦安县、定西县、清水县、庄浪县、甘谷县、张家川县及天水市西北部、陇西东部、榆中东北部地一带地区。东汉朝永平十七年(甲戌,公元74年)改为汉阳郡。三国时期曹魏仍改为天水郡。西晋时期移治到上邽(今甘肃天水),北魏时期仍改回为天水郡,其时辖地在今甘肃省天水市、秦安县、甘谷县等市县一带地区。

太原郡:战国时期秦国庄襄王四年(乙卯,公元前246年)置郡,治所在晋阳(今山西太原),其时辖地在今山西省五台山和管涔山南部一带、霍山北部一带地区。北魏时期辖地在今山西省阳曲县、交城市、平遥市、和顺县之间的晋中一带地区。隋朝时期改晋阳为太原,又另设晋阳,与太原同城。唐太原府洽亦在此地。宋太宗太平兴国(公元976~984年)中年,改并州为太原府,移治阳曲(今山西太原)。以后宋朝、金国的河东路、河东北路,明、清两朝以来皆为府。民国时期为市,山西省会所在。 部分得姓始祖 :姬泰伯(泰伯曾孙姬仲奕)、姬瑕、姬懿、阎敖。

堂号

河南堂:以望立堂。

天水堂:以望立堂。

太原堂:以望立堂。

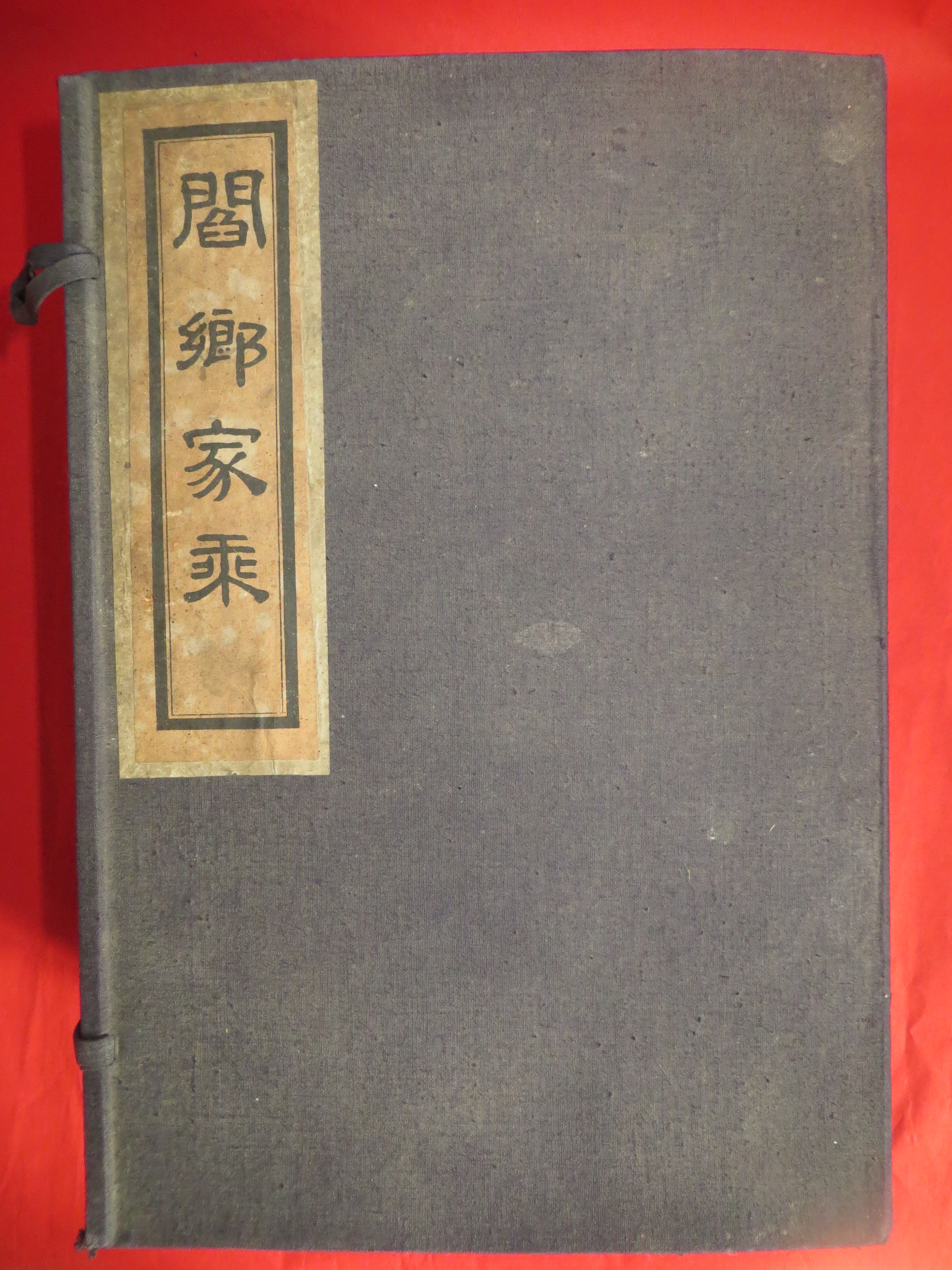

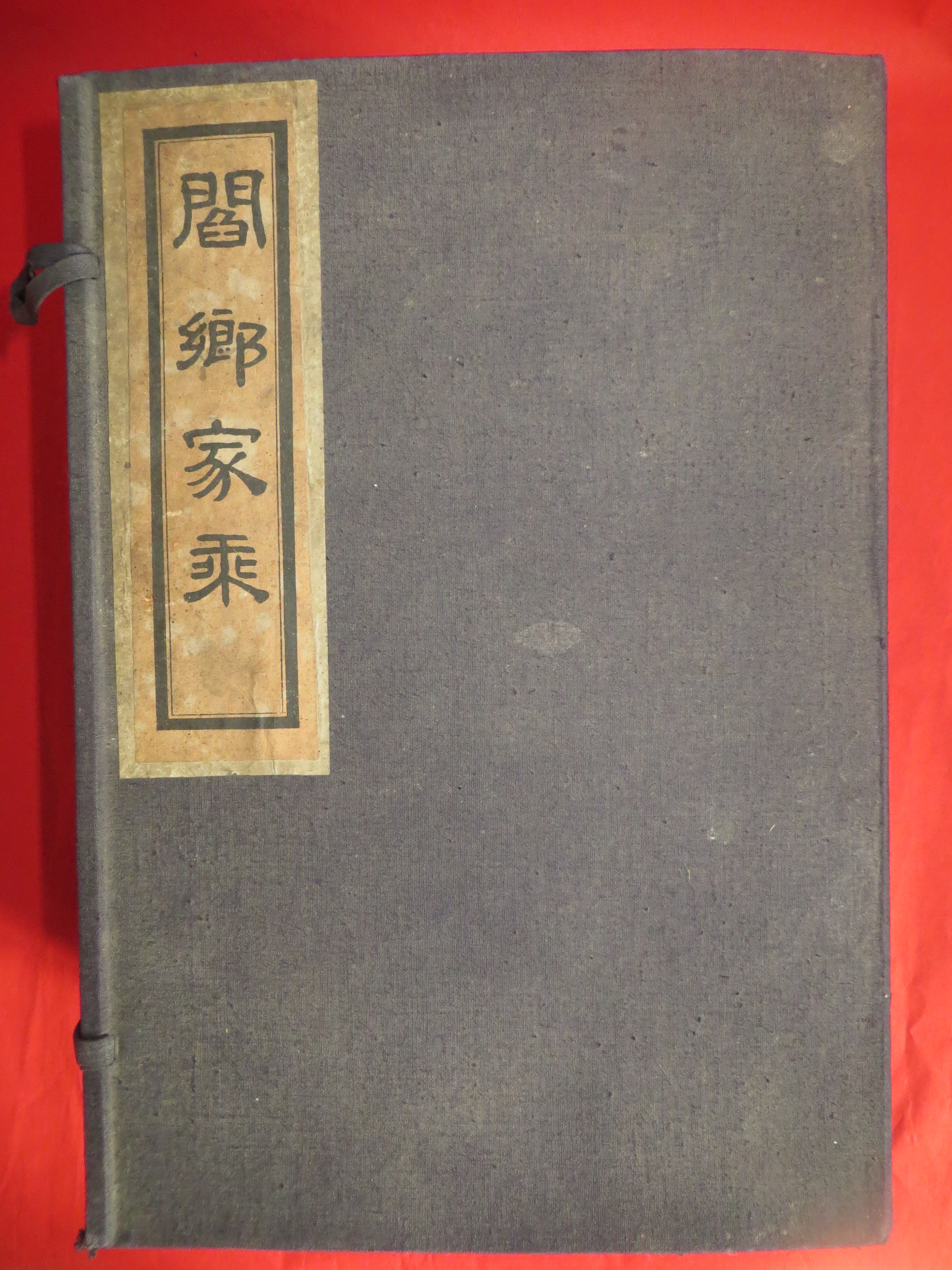

德让堂:明洪武三年(公元1370年)阎国宝同叔、兄、弟十余人自山西洪洞东迁,至中都(中都,今山东省济宁市汶上县)遇冦失散,国宝公携唯一族谱《阎乡家乘》卜居兖州府宁邑城西寺头村(今山东省宁阳县寺头

村),修建泰伯祠(后受封称至德庙),洪武二十年(公元1387年)重修《阎乡家乘》,编撰了《中都遇冦失散记》,为后世寻找失散支脉重新合谱奠定了基础。现德让堂后裔遍布宁阳、汶上、梁山、郓城、嘉祥、单县、东平、肥城、兖州、曲阜、泗水、鱼台、滕州、青州等县市,以及北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、河北、江苏、河南等省市。

右相堂:唐朝阎立本善丹青,拜右丞相。当时姜恪因战功封左丞相。时人有“左相宣威沙漠,右相驰誉丹青”之讚叹。

树德堂:明初自山西洪洞县东迁至徐州东南古镇窑湾,建树德堂。族人散居徐州境内,铜山、邳州、贾汪、宿迁、遂宁、丰沛等地,开籍祖信谱公。

日月堂:江苏省沛县、丰县阎氏宗祠堂号为“日月堂”,含有阎尔梅及其后裔不扶清,反清复明之意。

家谱文献

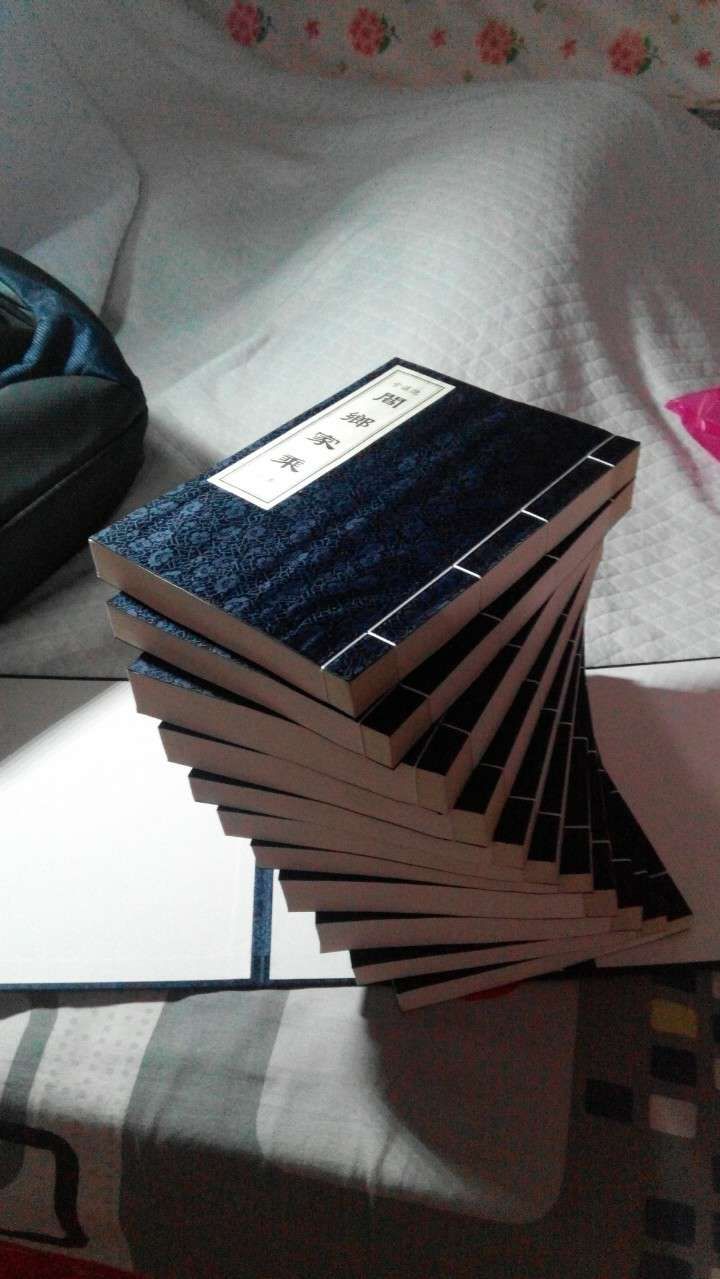

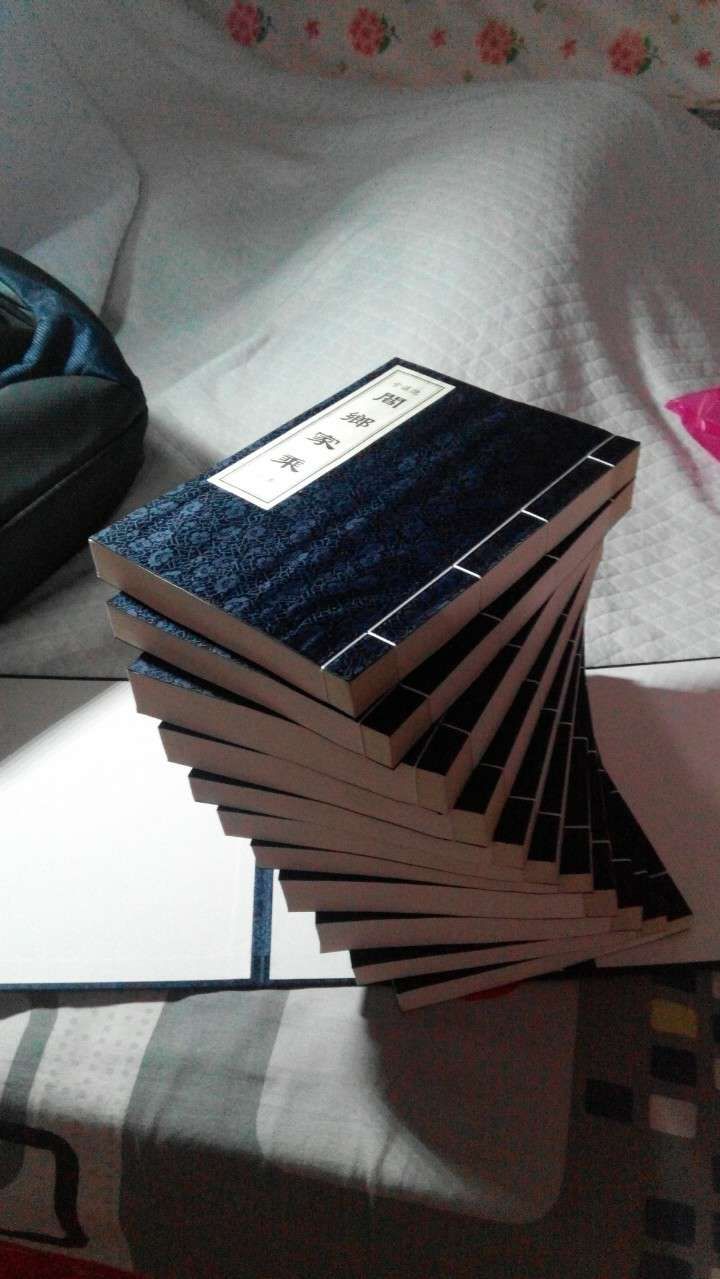

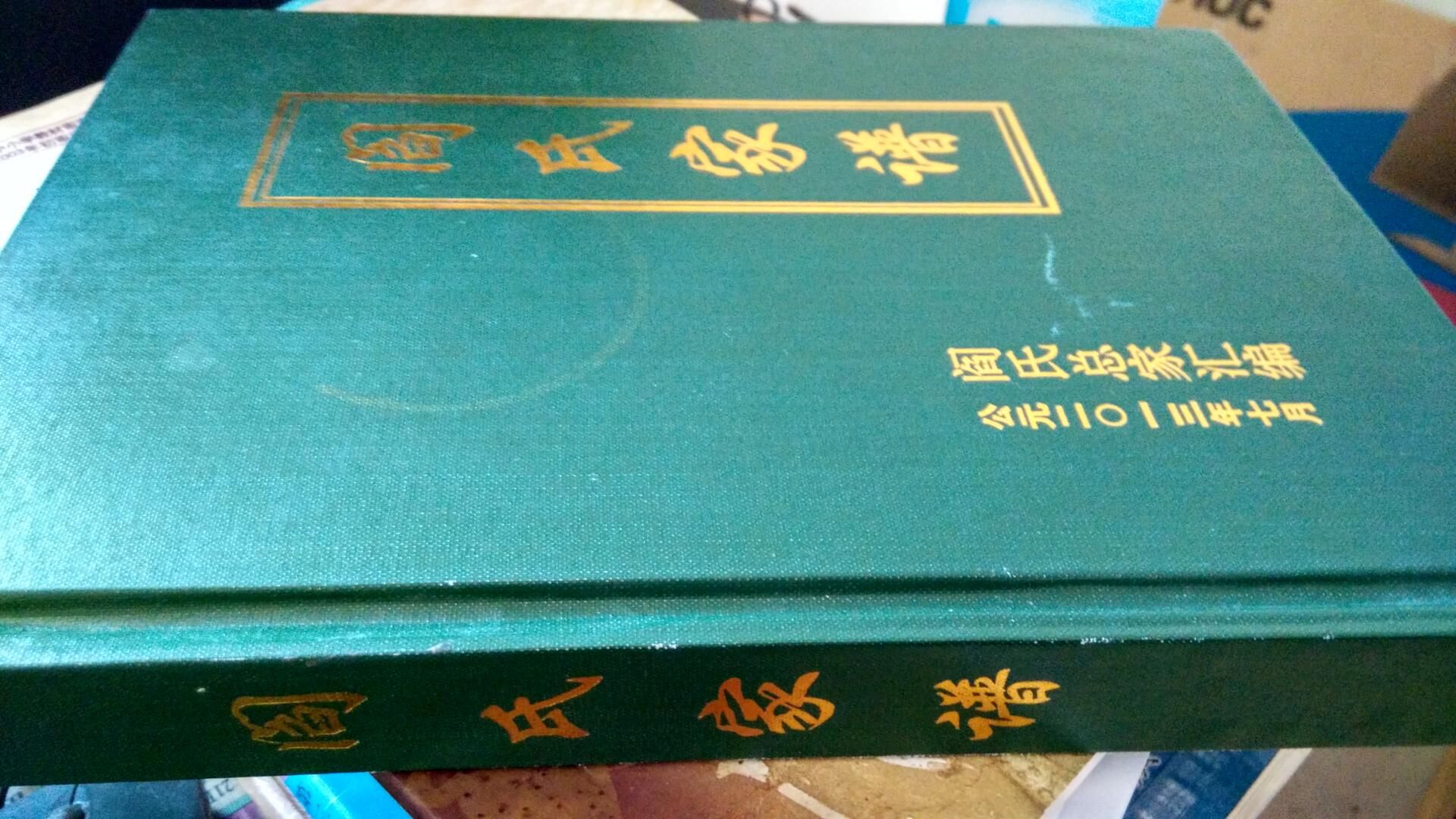

山东宁阳阎乡家乘八卷,(民国)阎纂俊、阎纂安等同修,木刻活字印本。现被收藏在宁阳县东疏镇寺头村和宁阳县鹤山乡西皋村。 阎乡家乘

阎乡家乘 新编阎乡家乘

新编阎乡家乘

阎乡家乘

阎乡家乘 新编阎乡家乘

新编阎乡家乘山东宁阳阎乡家乘九卷,阎修银等同修,1987年铅字印本。现被收藏在德让堂各分支。

山东宁阳阎乡家乘十一卷,阎章伟等同修,2014年印刷,1062页。现被收藏在德让堂各分支。

山东汶上南站黄家店北村(汶宁)阎氏族谱二卷,鲁任逸士戚石菴(卷一,1962年)、阎传孝(卷二,2014年)等同修。现被收藏在山东汶上黄家店北村、山东宁阳小王庄各分支。

山东楼目阎氏族谱一卷,(清)阎一侯、阎一昌同修,清康熙十九年(公元1680年)手抄本。现被收藏在山东省栖霞镇栖霞小寨子方村。

山东昌乐阎氏家乘五卷,(清)阎世绳编,阎愉补编,清康熙五十三年(公元1714年)树滋堂木刻活字印本。现被收藏在辽宁省图书馆。

河南项城林卢阎氏族谱三卷,(清)阎典唐续修,清道光十八年(公元1838年)木刻活字印本四册。现被收藏在中国人民大学图书馆。

湖北宜昌紫阳村阎氏续修族谱四卷,(清)阎大镛修,清同治十一年(公元1872年)雅望堂木刻活字印本。现被收藏在中国人民大学图书馆、美国犹他州家谱学会。

河南项城阎氏续修族谱四卷,(清)阎大镛修,清光绪三十三年(公元1907年)木刻活字印本。现被收藏在河南省项城市档案馆。

湖南长沙高桥阎氏支谱十七卷,首三卷、末三卷,(民国)阎振冰主修,民国十五年(公元1926年)四美堂木刻活字印本十三册。现被收藏在中国家谱网站档案馆。

江苏赣榆阎氏宗谱,着者待考,三幅油布手写本。现被收藏在江苏省赣榆市档案馆。

河南《巩义阎氏通志》,精装十六开大阔本,930页,河南省巩义市阎氏文化研究会编修。获上海图书馆

家谱阅览室、河南省图书馆、郑州市图书馆、河南大学图书馆、郑州大学图书馆、郑州成功财经学院图书馆、河南省家谱研究会、巩义市图书馆、巩义市档案馆、巩义市河洛文化发展研究会等单位收藏。

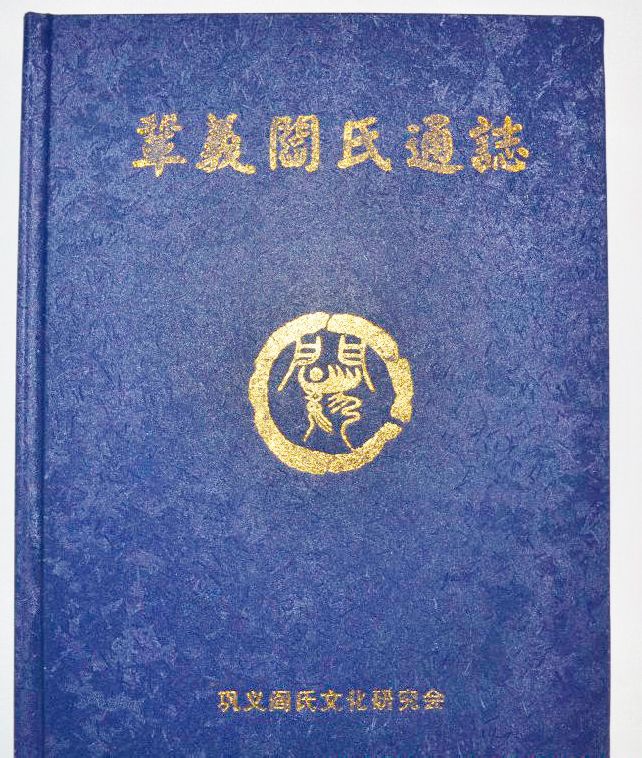

字辈排行

山东德让堂阎氏字辈(国宝公后裔):

循绪笃源本 纂修恪宪章 师承至徳统 祖泽衍应长——乾隆九年阎泳 注92世至111世。

真常智仁勇 礼让守宗风 心传述道学 允执在其中——乾隆三十五年阎梦图 注112世至131世.

国安公后裔字辈诗(已废止,改用国宝公后裔字辈)

兆鸿培传崇道化元有明允凤国福维敬——(96世—111世)

士景曰仁心如际存怀其修善自圣令纯——(112—127世)

士景曰仁心如际存怀其修善自圣令纯——(112—127世)

德让堂分支(汶宁)阎氏行辈(已废止,改用总堂字辈):

庆玉(毓)传继广 祥瑞永万春 繁荣茂盛久 树人家声长——汶宁阎氏十三代至三十二代

山东嘉祥字辈诗(顺建公后裔):

如克成善统绳先循法程茂昭垂嘉猷立功以秀英——乾隆三十五年注(94世-113世)

至德从让起家声世相传谟烈方策在继述可光前——公元一九五一年注(114-133世)

山东菏泽字辈诗(贵公后裔):

崇儒子传世昭德乃锡恩修家思立志为国敬尔身——(96世—115世)

偃师、巩县、孟县 三县阎姓清末民初联宗世系宗派字,即嵩洛世系:

肇源皆自晋,支派原相当,天祚运初起,继绳兆国光。

太平鹹乐业,代远孝思长,忠厚传来世,曾玄永安康。

太平鹹乐业,代远孝思长,忠厚传来世,曾玄永安康。

河南滑县阎(闫)氏字辈:

孔光诰方克昌道,金玉秀士化成隆(龙),朝廷启选俊杰进,一贯英才列九卿

河南民权闫氏字辈:"国庆明良 同乐安康 保家卫国”。

河北阎氏一支字辈:“义春忠和孝,海空惊鸟飞”。 山西太原

山西太原

山西太原

山西太原山东阎氏一支字辈:“佘纪成培宪居庆泽锡章”。

山东青岛阎氏字辈:“昌学恆立志作瑞启广辉”。

山东昌乐阎氏字辈:

钟毓庆锡守令德武昭文心正达致远才睿端聪宁立志名可秀惟尔承国荣宗泽隆昌盛华龙腾飞鹏千禧年

山东长清阎氏字辈:“玉兆树荣培西”。

山东临淄阎氏字辈:“化家增树广厚”。

山东微山阎氏字辈:“允士广锡洪家成德培厚五世乐其昌”。

山东聊城阎氏字辈:“云月均兆瑞,家邦庆洪恩,周孔传明教,忠恕锡智仁”。

山东临清阎氏字辈:“梦金清树秋培”,注:有历史资料可查,清鹹丰十年就定居临清刘垓子镇三十里舖村,现族人多居住在邻村白佛寺。

江苏窑湾阎氏字辈:“ 宜念成宗嗣,长怀世久春”。

江苏宿迁阎氏字辈:“以殿成宗士守长”。

江苏无锡、宜宾、常州阎氏字辈:“金兆朝卿殿德昌继世长”。

江苏赣榆阎氏字辈:“思仁鸿振伦朝家繁传古道庭训首先贤鸿章”。

湖南怀化阎氏字辈:“文武在朝廷富贵平阳昌”。

湖南长沙阎氏字辈:“绍家声大振广世德永昌树文名泰运膺廷锡”。

湖南株洲阎氏字辈:“伏绵少...”。

辽宁大连阎氏字辈:“培传家承善树玉相国炳忠怀”。

辽宁东港阎氏字辈:“克福吉炳志”。

辽宁阎氏一支字辈:“廷炳德广庆春长荣泽毓宝树永世福洪”。

四川资中阎氏字辈:“泰民安定君臣露云”。注:后续字辈已无。

四川阎氏一支字辈:“诗礼传家敦仁行义安帮定国”。

四川雅安阎氏字辈:“国亁炳洪艳□旭”。

四川剑阁、三台阎氏字辈:“兴宗中运开,锡福本天功,维善刚文远,万代一体同”。

广西全州阎氏字辈:“宏功铭九鼎俊位列三台”。

广西玉林阎氏字辈:“锡乃兰玉生”。

重庆忠县阎氏字辈:“察登天星孝万世永纯学文光宗修德明道家友代”。

重庆新湾阎氏字辈:“纯文光中修德明仁”。

河南孟州阎氏字辈:“进法吉立庭庆景生万民升都赐殿亲”。

河南鹿邑阎氏字辈:“新志(治)振春国家”。

河南南召阎氏字辈:“学好相尚登朝经邦保善和忠惠泽增长令生克俊永锡传良公云纯洁太发其祥”。

甘肃民勤阎氏字辈:“发基向有本仁义礼智信”。

北京朝阳阎氏字辈:“德凤振国嘉”。

安徽太和阎氏字辈:“廷钦(庆)永(纪凤)茂协德”。

黑龙江大庆阎氏字辈:“培锡清桂立炳”。

河北临漳阎氏字辈:“德金玉俊福连瑞”。

山西义马阎氏字辈:“万玉生兆复守法文可立国泰天心顺朝正民自安勤奋家昌盛忠厚人寿康”。

甘肃景泰阎氏字辈:“邦良自秉文大世熙兆宪廷穆立沛起尉敦睦宗克昌至德瞻泰伯让礼雍晋芳”。

上海阎氏一支字辈:“文式定修……”

阎氏一支字辈:“世立元长成晓”。

阎氏一支字辈:“尚明继纯化德茂可广恆汝若相吕太邦本兆长安”。

湖北浠水

湖北浠水河南、山东交界处一支字辈:儒子传世 召德乃锡恩 修家思里志 为国敬尔身。

山西太原阎氏字辈:思光大义锦泰云,书锡志数立世文;振兴培基成元国,肇启宏学定效勤;万象本源实一体,圣贤至德赞中庸;昌明礼教崇忠恕,化习存诚重敬恭。

湖北浠水阎氏字辈:国正天心泰,家和福自生;时敦忠厚德,世庆吉祥呈;文启莲华秀,科开桂树荣;克昌宗祖绪,永代有芳声。

湖北当阳阎氏字辈:大启文光传世永,宏开明德继宣昌。

湖北黄冈阎氏字辈:必世学月,大尚及时,汝光曾道,同人叙志,作德荣昌,铭士瑞应,兆启宗邦,锦文华国,庭锡优长,鸿伟丕振,辉映金章,法周

全善,品贵纯良,孔昭祖荫,裕后其祥 腾冲阎氏族谱

腾冲阎氏族谱

腾冲阎氏族谱

腾冲阎氏族谱云南腾冲阎氏字辈:(十七代起)文、本、大、春、生、芳(信)、自、茂、万、世、兆、宗、邦

四川宜宾高县阎氏字辈:成普雨思三,忠先万登文,永世崇祯德,荣华生富贵,金玉发满堂,共30字,目前仍健在的有文字辈,已使用至祯或德字辈(清初牵入四川)

资料有待补充!

各地分支

阎氏嫡裔

——山东德让堂

吾阎氏一脉乃圣裔神胄,由泰伯衍派姬姓之分支也。世系始于人文黄帝,肇基于神农后稷,真龙之传人也。据唐史载,太王长子泰伯不从剪商,採药荆蛮,让位三弟季历与侄姬昌,待武王克商后大兴封建制度,为感念伯祖泰伯揖让之德追封为吴伯。因此亦被历代先贤君王奉为至德先圣。泰伯奔吴遗子于西岐,后封泰伯曾孙仲奕于阎乡为伯爵以祀泰伯,此乃吾阎氏之本源也。

受封阎乡之仲奕公即为我四世祖,初创立谱牒,奠定阎氏之根源,至今历传百世,昭穆有序,代代可考。

明朝洪武三年(公元1370年),我七十九代祖国宝公奉诏自山西平阳携《阎乡家乘》率众东迁,至中都遇寇兄弟失散,独留宁阳卜居寺头村,此间历史历历有据。国宝公子一圭公,圭公子五,长子惟一公子十三,延传六百载,可谓昌盛茂繁,但多数后代因不同原因迁徙宁阳各地及梁山、郓城、济宁、汶上、兖州、东平、肥城、泗水、滕县、曹县等地。又据家乘记载部分支脉迁居北京、天津、东北、河北、徐州、萧县、峄县、费县、鱼台等地,因历史变迁未及详叙,望后世有志之士查访合谱。 吾阎氏由来历经三千余年,今多数写作闫,原因为一九七七年第二次汉字简化将阎简化为闫,一九八六年废止,虽废止但在姓氏中却继续使用。因此阎闫并非一字,但为同一姓氏。

受封阎乡之仲奕公即为我四世祖,初创立谱牒,奠定阎氏之根源,至今历传百世,昭穆有序,代代可考。

明朝洪武三年(公元1370年),我七十九代祖国宝公奉诏自山西平阳携《阎乡家乘》率众东迁,至中都遇寇兄弟失散,独留宁阳卜居寺头村,此间历史历历有据。国宝公子一圭公,圭公子五,长子惟一公子十三,延传六百载,可谓昌盛茂繁,但多数后代因不同原因迁徙宁阳各地及梁山、郓城、济宁、汶上、兖州、东平、肥城、泗水、滕县、曹县等地。又据家乘记载部分支脉迁居北京、天津、东北、河北、徐州、萧县、峄县、费县、鱼台等地,因历史变迁未及详叙,望后世有志之士查访合谱。 吾阎氏由来历经三千余年,今多数写作闫,原因为一九七七年第二次汉字简化将阎简化为闫,一九八六年废止,虽废止但在姓氏中却继续使用。因此阎闫并非一字,但为同一姓氏。

汶宁阎氏

阎氏世系考(阎思峻,民国十七年)

按辞源所载,阎氏自周武王时封泰伯曾孙仲奕于阎乡,因以为氏。后子孙繁衍、迁徙无常、代远年湮,难以尽考。至唐高宗总章年间,有立本公为唐右相。大元时有阎复公为翰林,承旨加封孔子制,即其所作。至明永乐年间(公元1403年-1424年)有德茂公者,由山西平阳府洪洞县迁居汶邑城南三十里漕流社,传十余世。兵燹迭经,书谱无存。附近有庙碑所志,吾族名字虽多,而无徵不信,不敢妄为附会,惟大明天启时创立五圣堂庙碑所志。

斐然公确有可考,五圣堂地址即其所施,因名为阎家庙。后因连年灾荒、兵燹之乱,家业蕩然。即携其子珉义公迁黄家店而家为。

———裔孙思峻谨志

腾冲阎氏

腾冲阎氏原籍宫音太原郡河南省开封府原武县人氏。先前历史不可考,因而不敢妄加攀付,仅就到腾一脉而叙。

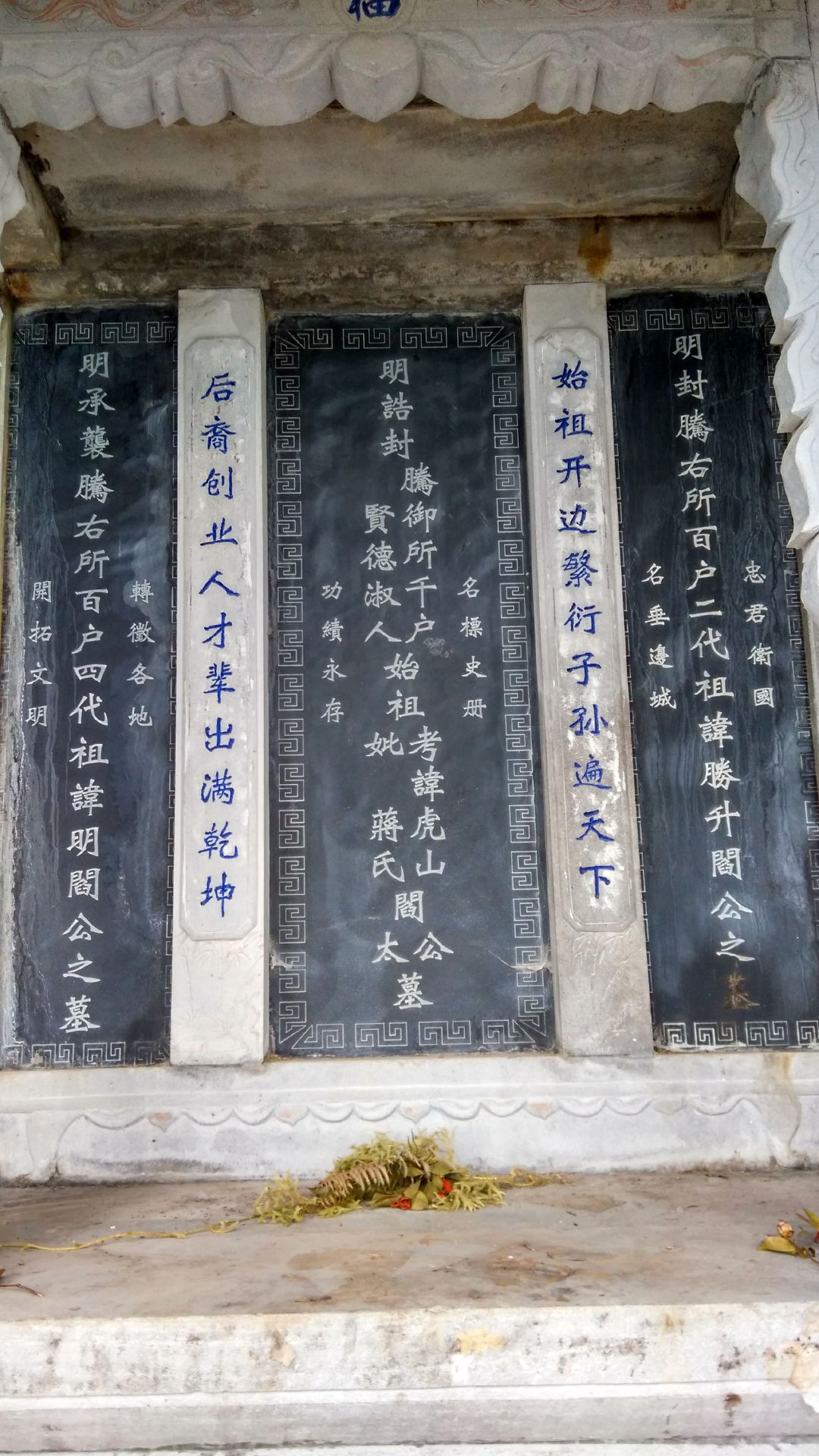

腾冲阎氏祖陵

腾冲阎氏祖陵 腾冲阎氏祖陵

腾冲阎氏祖陵阎氏到滇西始祖讳虎山,明朝将领,于明朝洪武十四年编充总甲随傅友德、蓝玉、沐英征战云南;洪武十五年驻守金齿(今保山)左所,任总

腾冲阎氏祖陵

腾冲阎氏祖陵旗;洪武十六年,随傅友德、郭英征麓川;洪武十八年随沐英征麓川,并驻守腾越(今腾冲),诰封千户之职,屯军玉璧营盘山。

阎虎山定居腾越后,于明洪武二十一年随都督宁正进剿云龙州(今云南大理云龙县),攻张在奴土司府。又于明洪武三十一年随都督何福进剿南甸(今云南德宏粱河县)木邦酋长刀乾孟。因屡立战功,被明皇诰封为腾冲守御千户所副千户指挥使之职,并驻守玉璧。

在其属地内有一天然池塘,水清如镜,四季如春,全年水温三十七摄氏度。此地因原属阎姓所有,故名阎家塘,今已成为腾冲着名景点之一。阎虎山于明朝永乐十一年故,安葬于阎家塘后营盘山。

二代阎清,蒙兵部官引奏,承袭副千户职,早殁,遗一女适诸生林凤,守贞,明天顺间旌表;阎清乏嗣,又弟胜升因功升承信校尉、六品百户,故职除。

二世阎胜升,永乐年间任明军总旗,驻守腾越屯军阎家塘。随后,麓川思氏叛乱,随军三征麓川,讨孟养、云州等地。

二世阎胜升,永乐年间任明军总旗,驻守腾越屯军阎家塘。随后,麓川思氏叛乱,随军三征麓川,讨孟养、云州等地。

明正统六年正月,麓川宣慰使思伦法故后由其子思任法袭职。思任法居心叵测,不按时纳贡,朝廷稍优容之,他便据麓川发动叛乱,略孟养地,傍及孟定,湾甸,南甸,怒江,并攻陷腾冲,侵潞江,金齿等地。为安定边陲,防止祖国分裂。明英宗诏命任定西伯蒋贵为平蛮将军,都督李安,刘聚为副将,兵部尚书王骥总督军务,发兵十五万,转饷半天下,汇集车里,孟连等地分三路进行征讨。左参将冉保从东路攻细甸、湾甸、水寨入镇康;右参将宫聚自下江攻夹象石;王骥与将贵自由中路至上江、腾越。二代阎胜升也奉命随军征讨麓川。阎胜升英勇无敌,胆识过人,生擒刀孟项,斩刀放戛父子。而后,思任法逃亡缅甸,麓川遂平。

正统八年,思任法逃亡缅甸后,缅人趁机挟之向其子思机法求地,思机法占据麓川地区叛乱。英宗复命王骥,蒋贵二人率军五万征讨麓川,阎胜升奉调随征。后缅人与思机法交战不支,只好将思任法奉献求和,黔国公沐昂将思任法斩首,函首京师。继而,思机法乞降,遣头目刀孟永献金银纳贡,恩準袭父职。

正统十三年,思机法复据孟养为乱。明英宗再命王骥总督军务,以宫聚为平蛮将军,田乾,张礼为副,调军十三万征讨。十月,明军与思机法战于伊落瓦底江贡章,思机法在江西岸立栅寨,明军从老关屯渡江作战,一鼓作气,攻克思机法营寨。思机法败溃鬼哭山,据险筑寨,绵延数十里。十二月,明军分两路进攻,攻克孟养。思机法再次潜逃,明军撤回后,其弟思洪法在孟养聚旧部建立新政权。这时,明军粮饷不继,无力再战。于是王骥与思洪法缔约,封他为孟养首领,自此三徵结束,史称”三征麓川”。阎胜升其间亦随大军第三次征麓川,攻占永帕寨,斩刀孟雷。因作战勇猛,蒙恩赐予“英”字旗,升任百户职,封承信校尉。

三世阎腾甫,阎腾宗。正统十年改腾冲守御千户所为腾冲军民指挥使司,辖前,后,左,中,右五千户所。阎腾甫调任右所百户,在任上病故,由其弟阎腾宗继任百户之职。

正统八年,思任法逃亡缅甸后,缅人趁机挟之向其子思机法求地,思机法占据麓川地区叛乱。英宗复命王骥,蒋贵二人率军五万征讨麓川,阎胜升奉调随征。后缅人与思机法交战不支,只好将思任法奉献求和,黔国公沐昂将思任法斩首,函首京师。继而,思机法乞降,遣头目刀孟永献金银纳贡,恩準袭父职。

正统十三年,思机法复据孟养为乱。明英宗再命王骥总督军务,以宫聚为平蛮将军,田乾,张礼为副,调军十三万征讨。十月,明军与思机法战于伊落瓦底江贡章,思机法在江西岸立栅寨,明军从老关屯渡江作战,一鼓作气,攻克思机法营寨。思机法败溃鬼哭山,据险筑寨,绵延数十里。十二月,明军分两路进攻,攻克孟养。思机法再次潜逃,明军撤回后,其弟思洪法在孟养聚旧部建立新政权。这时,明军粮饷不继,无力再战。于是王骥与思洪法缔约,封他为孟养首领,自此三徵结束,史称”三征麓川”。阎胜升其间亦随大军第三次征麓川,攻占永帕寨,斩刀孟雷。因作战勇猛,蒙恩赐予“英”字旗,升任百户职,封承信校尉。

三世阎腾甫,阎腾宗。正统十年改腾冲守御千户所为腾冲军民指挥使司,辖前,后,左,中,右五千户所。阎腾甫调任右所百户,在任上病故,由其弟阎腾宗继任百户之职。

四世阎明(阎甫子,后裔不详),征蛮有功升任百户职;阎敏袭腾冲右所百户之职。 阎敏生二子,阎麟,阎宥。五世阎麟于明成化年间任腾冲军民指挥使司知事,又于明嘉靖初年奉调龙陵平达(今后裔尚未取得联繫)。阎宥承父职,任右所百户,约于正德年间奉调镇守隘地,驻扎石墙。宥祖有五子,阎浩,阎护,阎荣,阎如(又名儒字义钦官名仕员明嘉靖年间中武举),阎炳。阎宥于嘉靖二年因边关动乱,奉调率五子由玉璧阎家塘到腊幸镇守隘地天堂关(今腾冲滇滩早坡栗园)。因明朝中期军制变动,阎氏从六代起后裔解甲归田,安居落业于天堂关。阎宥于嘉靖二十年故。

六代祖昆仲五人,浩,荣,如,炳居住天堂关。阎护于嘉靖十六年由天堂关迁居缅箐(今腾冲中和),后裔繁昌,建立阎家沖。

如今腾冲阎氏历二十六代,万余人,遍布保山,怒江,德宏,迪庆,丽江,北京,上海,香港,澳门,台湾,缅甸,泰国,美国等国家和地区。其间不乏进士,举人,生员,教授,博士等。

腾冲阎氏外迁宗祠

腾冲阎氏外迁宗祠 腾冲阎氏外迁宗祠

腾冲阎氏外迁宗祠两广阎氏

据传两广阎氏原籍山西省太原府太原县人也,南宋末年,始祖阎慈抗因官广东省广州府而迁居当地。阎慈抗生七子,因各种原因唯知三子名“南怀”、谥号“友恭”,约于元朝初年迁居今广西贵港市港南区湛江镇云柳阎村(原兴业县保良乡)。 玉林阎氏始祖陵园

玉林阎氏始祖陵园

玉林阎氏始祖陵园

玉林阎氏始祖陵园明朝时期,阎氏在当地发展成为望族,子孙陆续向周边地区繁衍播迁。如今单南怀公后裔就一万多人,遍布贵港、玉林和桂平的马户、瓦塘、瓜素岭、硃砂岭、高岭头、湛江、石达等二十二个村寨,有的也迁居到新加坡等国家。 玉林阎氏宗祠

玉林阎氏宗祠

玉林阎氏宗祠

玉林阎氏宗祠两广阎氏,今虽只知道南怀公一支的状况,但是从历史资料来看亦可查知其他支系的大体状况。

据清朝同治六年(1867)重修的“元故太始祖号南怀謚友恭阎老大人墓”碑文可知,南怀公有侄孙阎齐为举人,特授广东省广州府清远县正堂(县令);侄孙阎惠为拔贡,候铨儒学正堂(教谕)。进一步说明广东境内仍有阎慈抗后裔。

两广阎氏自南宋末以来,七百多年,族中人文辈起有举人阎齐、拔贡阎惠、上林县正堂阎天相、吏员阎运昌、生员阎进良、岁贡阎清等。

宗祠通用联

四言通用联

源自周代;望出太原。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

全联典出阎姓的的源流和郡望(见上题头《一、姓氏源流》和《四、郡望堂号》介绍)。阎姓源于姬姓。周武王封泰伯的曾孙仲奕在阎乡,其后称为阎氏。

清平裁士;

礼让化民。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

上联典指明代陇州人阎仲宇,字参甫,成化年间进士,弘治初年以按察副使备兵临清,任职期满将要离开时,军民数千人号泣挽留。后历官太子太保、兵部尚书。为官清廉公正,善于识别人才。下联说三国时蜀汉人阎宪,官绵竹令,多以德政感化百姓。有人走夜路拾到别人丢失的锦,天亮后送到县衙,他说:“夜行得锦,是上天赏赐给你的。”那人说:“县里有您这样的贤令,我要是拾到东西不上交,会感到惭愧的。”

一身被害;

千古流芳。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

全联典指晋代名人阎亨事典。晋帝国最高统帅(大将军)苟晞时驻蒙城(今河南省商丘市)骄傲奢侈,凶暴残忍,蛮横得不可理喻。前辽西郡(河北省卢龙县)郡长阎亨,屡次规劝苟晞,苟晞把他诛杀。参谋指挥官(从事中郎)明预(明,姓)在家卧病,马上坐轿晋见进谏。苟晞暴跳如雷说:“我杀阎亨,跟别人什幺相干?你却带病进来骂我!”明预说:“阁下对我礼遇,所以我尽心报答。而今,你对我这幺愤怒,比起远近对你的愤怒,又算什幺?姒履癸(桀)身为天子,还因为骄傲凶暴而灭亡,何况做一个人臣?希望你暂时息怒,思考我的话。”苟晞不理。因此,人心怨恨离散,再加上饑馑、瘟疫。正巧,汉赵帝国镇东大将军石勒,攻陷阳夏(河南省太康县),乘胜袭击蒙城(河南省商丘市)生擒苟晞跟豫章王司马端。后人对阎亨气节甚为称颂。

五言通用联

抚士得死力;

谏役慰民心。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

上联典指北周·阎庆善抚士卒,每战,得其死力。下联典指晋·阎曾隐居凉州,州牧筑钓台,民苦其役,曾夜叩门谏之,乃罢其役。

六言通用联

右相丹青盛誉;

山人诗作清名。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

上联典指唐代画家阎立本,雍州万年人,父亲阎毗、哥哥阎立德都擅长工艺、建筑和绘画,驰名隋、唐间。他继承家学,显庆年间官将作大臣,后历任工部尚书、右相、中书令。工书法,善画人物、车马、台阁,取法张僧繇、郑法土,而能"变古象今",笔力雄浑;尤其精于人物肖像,善于刻画人物性格。所画太宗像及《秦府十八学士》、《凌烟阁功臣二十四人图》等,称誉当时;所作《步辇图》,描绘了太宗接见吐蕃赞普松赞乾布派来迎接文成公主的使臣禄东赞的情景,反映了汉藏两族友好亲密酌关係。下联典指清初诗人阎尔梅,字用卿,号古古、白耷山人、蹈东和尚;沛县人。明末崇祯年间举人,弘光年间,清军南下,曾劝说史可法进军山东,抗清复明。后因参与抗清活动被清军抓获,不屈,逃脱后流亡各地,晚年才回家乡。其诗多感怀时势之作,格调苍凉,有《白耷山人集》。

右相丹青盛誉;

洪都棨戟遥临。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

上联典指唐代画家阎立本(见上一联联释)。下联典指唐代名贤阎伯屿,官洪州都督,是个比较有名气的文人,结交甚广,特别是与地方上的名流,往来尤多。上元二年(675年)九月九日重阳节,阎伯屿在滕王阁大宴宾客。因诗人王勃席间作《滕王阁序》:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”等脍炙人口的佳句而流芳百世,千古传诵。

七言通用联

门庭若市兴旺久;

三星并临福泽长。

——佚名撰阎姓宗祠通用联

此联为以鹤顶格镶嵌阎姓“闫”字的析字联。

始祖泰伯至德庙对联

树百代之孤蹤为忠臣为孝子节着衡山与两仪以并老

衍千秋之大道以继徃以开来薪传周礼统万古而长留

衍千秋之大道以继徃以开来薪传周礼统万古而长留

孤蹤高百代全孝全忠节着衡山与两仪并老

大道衍千秋继往开来薪传周礼统万古长流

大道衍千秋继往开来薪传周礼统万古长流

俎豆荐馨香慎莫忘水源木本 千年燕翼贻谋远

诗书培世业还须念弓冶箕裘 万世蒸尝俎豆新

诗书培世业还须念弓冶箕裘 万世蒸尝俎豆新

隐隐孤忠荆蛮三让髙千古

煌煌周礼端委一时留万年

煌煌周礼端委一时留万年

让接唐虞至德之馨香由旧

礼开周孔明禋之俎豆长新

礼开周孔明禋之俎豆长新

义重君臣大节与衡山并峙

恩全父子鸿纲同易水长流

恩全父子鸿纲同易水长流

易水溯渊源圣祠垂于万古

杏坛追往烈至德炳若日星

杏坛追往烈至德炳若日星

手泽长存桮棬衣裳在笥

形神犹在声音笑貌如闻

形神犹在声音笑貌如闻

历史名人

阎嘉

晋大夫(《左传》有载)春秋鲁昭公时人,性敏好学,仕晋为大夫。曾与周甘人争阎田。

阎泽赤

汉高帝时,以执盾初起,从入汉为河上太守迁为榖相击项藉。高帝六年四月癸未封敬市侯侯千户,功比平定侯定元功位。次年五十五,在位三年薨。(《汉书》有载)。

阎迁

汉平帝时为鸿胪,以与太僕王恽等八人使行风俗齐同万国,封望乡候,侯千户,子五余俱绝嗣,惟存次子昂。

阎姬

汉代河南荥阳女子,于东汉安帝时贵为皇后,统御六宫。安帝驾崩后,与其弟阎显废立太子,她临朝听政,其兄阎显任车骑将军,共掌国家大权,不久事败而被诛。

阎温

字伯俭,侨居天水西城,汉献帝时以凉州别驾守上邽令。马超走奔上邽,郡人任养等举众迎之。温止之,不能禁,乃驰还州。超复围州。温从水中逃出告急。被追执还。超解其缚,令向城中言无救兵。温反向城中大呼曰:“大军不过三日至!”超卭责之,温曰:“夫事君有死无贰,而卿乃欲令长者出不义之言,吾岂苟生者乎?”超遂杀之。

阎象

袁术的主簿。手执玉玺的袁术要称帝时,引用周文王虽拥有三分之二的天下还向殷称臣的故事进行劝谏。却未被採纳。

阎元明

河东安邑(今山西省夏县)人,南北朝时,北魏随郡太守。

阎庆胤

元魏时为东秦州敷城太守。在政五年,清勤厉俗。频年饑馑,庆胤岁常以家粟赈恤时人,称其有子爱百姓之义,真良吏也。

阎立德

雍州万年(今陕西省西安)人,唐代画家、工程家,与其父毗皆擅工艺、绘画,驰名隋唐间。

阎立本

阎立德之弟,唐代最着名的画家,他继承家学,并师法张僧繇、郑法士,而能变古象今,擅画人物,尤精写真,兼能书法,存世《历代帝王》、《步辇》、《职贡》等图。

阎济美

为人谨厚,长者。登进士第。累历台省。唐贞元末历婺润二州刺史,累福建浙西观察使。所至以简淡为理,两地之人,常赋之外,不知其他。尝以家财进奉宪宗。初入拜右散骑常侍,诏令一切禁止,済夫在道方见其所贡献未能彻还,还为中丞坦所劾,白衣待罪,帝将所进归有司寻出。为华州刺史、潼关防御、镇国军使,入为秘书监。年老乞骸进工部尚书致仕。九十余而卒,謚曰温。

阎守恭

生于宋建隆三年(962年),卒于明道二年(1033年),并州榆次人。自幼体貌奇伟应郭进募隶拱圣军权殿前押班宋鹹平年中从幸河北以功厯三卫指挥使,累迁德州永兴军兵马钤辖。性沉毅御军严肃维居家如对宾客常师郭进所为所淂俸禄悉散与人后徙拜代路卒。

阎次平

宋代画家,其擅画山水、人物,尤工画牛,颇为生动,评者谓其“仿佛李唐,而迹不逮意”。存世作品有《牧牛图》等。

阎承翰

真定(今河北省正定)人,宋时名臣,曾凿渠引唐河水百余里,既通航运输,又灌溉农田,利国利民。

阎复

字子靖号静轩又号静山,生于南宋端平三年(1236年),始生有奇光照室,及长性简重美丰仪,初掌行台书记,至元八年用王磐荐为翰林应奉充会同馆副使兼接伴使,十四年出佥河北道事,寻诏还迁翰林直学士,赋诗规讽,世祖称才可大用,建议定铨选法悉当上意,上命执政,复谢不足胜任,帝谓侍臣曰书生识义理存谦让是也,勿强,先是桑哥当国,复尝被命撰辅政碑文,及败诏有司踣其碑,复因坐免。成宗立以旧臣入朝除集贤学士上疏言京师宜首建宣圣庙,学定释典雅乐,曲阜林庙户不宜聼有司併入民籍,其后赐孔林洒扫二十八户祀田五千亩,皆复之请也。又尝奉诏作曲阜庙碑为制词有曰先孔子而圣者非孔子无以明,后孔子而圣者非孔子无以法,闻者叹服。大德三年慧星见又上书陈数事且言古者刑不上大夫今郡守之贵以徵租受杖非所以励亷隅江南公田租太重宜减以贷贫民,多採用之。一日帝召问曰中书左相难其人卿为朕举所知,复以哈刺哈孙对,帝大喜即命入相,复亦拜翰林学士承旨。武宗践祚复首陈三事曰惜名器明赏罸择人材词皆剀切迁授平章政事力辞不许,未几乞骸骨,诏给半俸终养。卒于皇庆元年(1312年)三月,年七十七。卒后赠光禄大夫大司徒上柱国封永国公谥文康。有《静轩集》五十卷传于世子五皆孝友有才畧,长子谊。

阎国宝

以字行当明初天下未宁国宝公于洪武三年(1370)奉诏合族东迁,因少昊祖墓在鲁欲避难仙源至中都遇寇相失,独留宁阳卜居县西寺头村。自幼博学好古孝友,根于天性谦让自持,闾里鹹化无有争者,天下甫定盗贼公行,国寳设法扞御一方得安,乡举义士。国寳每念祖宗渊源建立始祖泰伯祠,岁供时祀常语人曰使后世子孙知有本源勿堕下流也,居民甚为礼重,国寳后又备修谱牒图绘祖像以传于来世,大学士邑人许斌嘉其孝思为题其谱并撰至德庙记。卒年九十有七,遗子圭尚幼,乡里数十人为治丧,葬于南亩。明教谕成章题其墓曰 至德圣裔阎国寳先生之墓。

阎相师

阎相师(1691--1762)字锦苏,又字渭阳,甘肃高台镇夷堡人(今甘肃省高台县罗城乡天城村),清代武职官吏。阎相师的曾祖爷叫阎维,原是明代万曆年间湖北的贡生,受朝廷委派,出任高台镇夷所(新中国成立后改为正义峡)千户,尔后世居高台,阎相师的父亲阎仆,生子三人:阎相尚、阎相师、阎相悦。

阎相师自幼秉性耿直,在祖辈的影响下,好文爱武。为了驻守边疆,弱冠之年便投军从戎。清雍正、乾隆年间,曾任瓜州(今瓜州县)营参将、金塔寺副将、肃州镇总兵、安西提督、甘肃提督等职。曾参加讨伐厄鲁特阿睦尔撒纳及回民领袖霍集占之战争。

阎康熙三十年(1691年)七月二十七日,阎相师出生在甘肃高台一个官宦家庭。雍正七年(1729年),由行伍拔把总,效力西路军营,升千总。乾隆七年(1742年),迁提标左营守备。乾隆九年(1744年),迁大同协都司。乾隆十年(1745年),调安西城守营。乾隆十二年(1747年),迁凉州镇标中军游击。安西提督李绳武,以阎相师久在口外,熟悉夷情,奏留本任,遇缺候补。乾隆十四年(1749年),补安西提标前营。乾隆十七年(1752年),署瓜州营参将。乾隆二十一年(1756年),随巴里坤办事大臣雅尔和善,讨伐厄鲁特降人勾结沙俄分裂祖国的叛乱,机智灵活,用兵神速,立歼敌众四千余。乾隆二十二年(1757年),二月,迁金塔寺营副将。五月,管理吐鲁番屯田。乾隆二十三年(1758年),正月,提升为肃州镇总兵,三月,赐花翎。随同靖逆将军雅尔和善讨伐参与阿睦尔撒纳叛乱的霍集占,征战库车、拜城、阿克苏等地,屡建战功。乾隆二十四年(1759年),授安西提督。是年九月调甘肃提督。十一月将军兆惠奏令移驻库车,谕赴乌鲁木齐办理屯田。后朝廷念其随征多年,战绩显赫,且大兵业已凯旋,传谕以内地总兵中派员更换。乾隆二十五年(1760年),相师受诏进京,赏赐银两,加功三等,命图形紫光阁(乾隆皇帝特命宫廷画师为功臣绘製画像,并悬挂在中南海紫光阁,1900年庚子国变紫光阁惨遭洗劫,功臣像从此流散,其中《领队大臣甘州提督阎相师》 现收藏于日本奈良大和文华馆。参考资料:1. 《清史稿》卷三百十六 列传一百三 阎相师;2. 高台史志办——阎相师 )。乾隆二十七年(1762年),因病奏请解任,奉旨得食全俸。是年病卒,享年71岁。朝廷深为珍惜,加赠太子太保,赠謚“桓肃”。

阎应元

?-1645,字丽亨,汉族,北直隶通州人(今北京通州区),明末抗清名将。任江阴典史期间,率六万义民,面对二十四万清军,孤城困守八十一天,使清军连折三王十八将,死七万五千人。城破之日,义民无一降者,倖存者仅老幼五十三口。阎应元被俘后坚决不向清廷贝勒下跪,被刺穿胫骨,“血涌沸而仆”,却始终没有弯下膝盖,终英勇就义。

阎尔梅

明末江苏沛县人,明亡后积极参加抗清复明活动,工诗词,其诗多感怀时事,格调苍凉,有《白耷山人集》。

阎若璩

山西太原人,清代着名的学者、考据家,他曾参加《大清一统志》的编写,长于考据,确证了东晋梅赜所献的《古文尚书》为伪书。有《日知补正录》等。

阎敬铭

陕西人,清代名臣,曾历任按察使、布政使、巡抚、户部尚书、军机大臣等要职。因反对修建圆明园而被革职,以善理财着称。

阎书勤

农民出身,习“红拳”,精刀术,为“十八魁”之一,后拜赵三多为师,聚众达三千人,反对洋教,攻打教堂,仇杀教士,1900年8月,于犁园屯战役中被俘,在临清被清政府处死。

近当代名人

阎国华

1885—1947年,字拂尘。着名中国国民革命军陆军中将。

1905年,阎国华考取保定讲武堂第二炮科班。辛亥革命爆发后,加入国民革命军,袁世凯复辟后,向山东督办请求讨袁事宜,并率部举行起义,通电全省诸军,拥护孙中山的三民主义,反对帝制,拥护共和。在其影响下,各军发表讨袁声明。

袁世凯死去后,北洋军阀,到处捕杀革命者,阎国华亦遭通缉,他被迫回到昌乐。在家乡,他积极宣传西方科学,举办了由四十多处学校参加的首次学生运动会,使学习新文化的热潮高涨起来。

不久,阎国华应邀担任张学良公署中校参谋,历任第十军参谋长、京汉铁路委员会委员、国民政府军事委员会北京分会组长。

“七七事变”爆发后,阎国华调南京国防部任职,授中将衔。大片国土失陷后,目睹民国政府对外投降,对内围剿共产党、八路军等抗日组织,他愤然辞职,出家做了和尚。

1945年8月15日,日寇投降,阎国华被任命为接受大员,派往东北接收失地。不久,又去接管北京,1947年在北京病逝。

阎红彦

陕西省安定(今子长)人,红军将领,1927年清涧起义后历担重任,1955年授予中国人民解放军上将军衔。

阎锡山

山西五台(今属定襄)人,日本士官学校毕业,同盟会会员、国民党元老、辛亥革命后任山西都督,盘踞山西近四十年,国民党逃到台湾后,曾任“国防部长”,1960年在台北病故,终年77岁。

阎宝航

中国杰出的战略情报专家,为世界反法西斯战争的事业立下过不朽的功勋。1918年夏,阎宝航从奉天两级师範学堂毕业,受聘于奉天基督教青年会,任学生部干事。1946年6月23日被推举为上海人民和平请愿团成员,赴南京呼吁和平。同年任东北行政委员会委员、辽北省人民政府(今吉林双辽)主席。1949年出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。建国后,任外交部办公厅副主任、条约委员会主任委员。是第四届全国政协常委。

阎振兴

阎振兴,学光夏。河南汝阳(今汝南人)。1935年毕业于清华大学土木系。 1940年获爱荷华大学工程博士学位。次年回国。 曾任滇缅公路工务局正工程师、黄河堵口复堤工程师工务处处长、西南联合大学教授、河南大学工程学院院长、国民党政府海军总司令部工程处处长。到台湾后,历任高雄港务局总工程师,台湾大学工学院院长,台湾省教育厅厅长,成功大学校长,台湾“教育部”部长,“行政院”青年辅导委员会主任委员、 原子能委员会主任委员,台湾清华大学校长,中山科学院院长,台湾大学校长, "中央研究院”院士。是国民党第十至十二届中央常委。

阎迦勒

绥远省托克托县(今内蒙古呼和浩特市托克托县)人,1934年毕业于山西省基督教神道学院,任绥远省萨拉齐耶稣堂牧师。1943年阎迦勒脱离耶稣堂,创办自立教会。1945年,阎迦勒转入地方教会,成为地方教会的重要同工传道人,帮助绥远省和西北地区各地地方教会。后来去北京,担任该地地方教会负主要责任的长老。1980年代中国基督教新教三自爱国教会恢复活动后,阎迦勒又担任中国基督教协会第一届(1980)、第二届(1986)副会长。

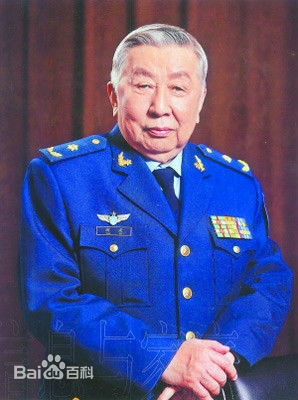

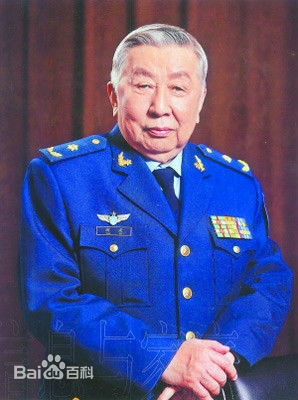

阎肃 词作家 阎肃

词作家 阎肃

词作家 阎肃

词作家 阎肃1930年5月9日,生于河北省保定市。着名词作家,历任西南军区文工团(空政文工团前身)分队长,空政文工团空军歌剧团编导组组长,空军歌舞剧团创作员。代表作有歌剧《江姐》,歌曲《我爱祖国的蓝天》、《下四川》、《敢问路在何方》、《说唱脸谱》、《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》、《雾里看花》等。阎肃是新中国颇具影响力的词作家,他的很多作品脍炙人口,很多人都可以说是听着阎肃的歌长大的。

阎学通

1952— 天津人。现为清华大学国际问题研究所所长、国际关係学系系主任、博士生导师,中日友好21世纪委员会中方委员、中国人民外交学会理事、亚太安全合作理事会(CSCAP)中国委员会委员、中国军控与裁军协会理事、中国国际关係研究会理事、中国亚太学会理事、中国国际问题研究和学术交流基金会理事,中美友好协会理事,国防大学兼职教授,中国国家安全委员会高级研究员,《世界经济与政治》和《当代世界》编委, (韩国)《韩国国防分析》、(美国)《中国政治学刊》和(中国)《东南亚研究》的学术顾问。

阎步克

阎步克,一九五四年十一月二十日生,辽宁省瀋阳市(一说黑龙江省哈尔滨市)人,1971年中学毕业,做过下乡知青、士兵和工人。1978年考入北京大学历史系,1988年7月获历史学博士学位。此后在北京大学历史系任教至今。北京大学历史学系学术委员会主席,学科学位分委员会委员。北京大学历史学系教授,博士生导师。教育部长江学者特聘教授,国家教学名师。主要教学和科研的主要方向为魏晋南北朝史、中国古代政治制度史和政治文化史。

阎维文

1957年8月26日— 山西省平遥县人。中国音乐家协会理事,中国一级演员,副军级待遇。中国人民解放军总政歌舞团青年男高音歌唱家;全国青联常委,中国共产党第十五次代表大会代表,第十届全国人大代表。

闫学晶

1971— 生于吉林省东辽县云顶镇双城村,毕业于吉林省戏曲学校,曾在吉林市戏曲剧团工作,国家一级演员,现工作在中国人民解放军海军政治部文工团,副师级。

闫良生

1976年—生于河南民权,毕业于河南医科大学,现河南日报社主任。

祭文

德让堂祭祖祭文

至德庙落成暨《阎乡家乘》圆谱祭始祖泰伯公、四世祖仲奕公、东迁始祖国宝公文

维公元二零一五年元月六日德让堂阎氏家族偕同全国部分宗亲以鲜花牲品薄酒之仪至祭于始祖泰伯公四世祖仲奕公东迁始祖国宝公像前曰:

吾族之基,累于后稷;周地兴顺,公刘太王

吾姓之始,三让泰伯;至忠至孝,让王剪商

拓土江南,传国于弟;史家讚誉,世家第一

先贤称颂,至德高蹤;武王建朝,追封吴伯

立庙奉祀,封地阎乡;制谱传世,万世之功

传承百代,昭穆不紊;明初徙民,晋地迁鲁

中都相散,倖存老谱;卜居宁邑,昌繁日久

子孙贤良,人才辈出;越数六百,时逢甲午

谱庙续修,燃眉之急;族众聚资,鼎立共建

历时数月,庙竣谱圆;呜呼!列宗列祖

让德千秋,昭示四方;德昭万民,国运鸿昌

护佑吾族,人皆安康;联宗联谊,户美族昌

诚心谨言,伏惟尚飨!

泰伯一百零一世孙 章伟 拜撰