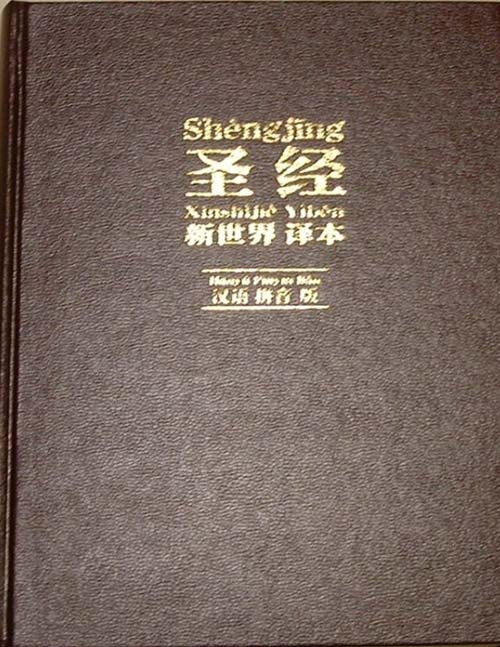

基督教传入中国后《圣经》的各种汉语译本。也是最早的圣经汉语译本,可能出自唐代景教传入之后。

基本介绍

- 书名:《圣经》汉语译本

- 又名:《圣经》汉译本

- 原版名称:《圣经》

基本信息

基督教传入中国后<圣经>的各种汉语译本。

20世纪以来,萧静山于1922年翻译出版了《新经全书》。吴经熊于1946年翻译出版了诗体《圣咏译义初稿》,1949年又翻译出版《新经全书》。李山南、申自天等人合译的《新经全书》亦于1949年出版。1946年起,天主教思高圣经学会陆续分卷出版用白话文翻译的圣经全书。旧约部分共分8卷,1953年出齐。新约部分共3卷,1957~1961年已出齐。中国东正教译经甚少。据知,固礼曾译过一部《新约全书》,于1864年出版,此后作过一次订正。

概况最早的圣经汉语译本,可能出自唐代景教传入之后。据《大秦景教流行中国碑颂并序》及《诸经目录》记载,景教传教士阿罗本至长安后,即着手翻译经书,后景净继其事。所译景教经典30余部,包括新旧约正典的部分经卷。元代将天主教传入中国的约翰·孟高维诺,曾翻译过新约和《圣咏集》(即《诗篇》)。一般认为孟高维诺所译为蒙文,也有人疑为汉文。但唐、元译本皆未流传后世。

明代天主教再次传入中国后,阳玛诺曾将四福音书中许多经文译为汉语,于1636年编纂出版《圣经直解》。清代天主教传教士曾有多人译过圣经,但出版甚少。17世纪末,白日陞曾将大部分新约译成汉语,译稿现存不列颠博物馆。罗马图书馆存有另一部新约汉语译稿,估计也出于同一时期。18世纪末,在清廷任通译官的贺清泰曾将新旧约大部分译成汉语,该稿存于上海徐家汇天主教图书馆。19世纪末,德雅曾将新约全部译成汉语,但只出版了四福音书,名《四史圣经译注》。李陆遁所译《新经全书》则于1897年出版。

其他信息

新教最早的圣经汉语译本出自马士曼之手。马士曼是英国浸礼会派往印度一带向华侨传教的传教士,在拉沙协助下将圣经译为汉语,1822年在印度塞兰普尔出版。与此同时,马礼逊在东印度公司支持下在广州从事圣经翻译工作。新约部分于1813年译成,次年出版。后又与米怜合作,于1819年完成旧约部分的汉译工作。1823年,圣经全书出版,名《神天圣书》。此后,马礼逊译本经麦都思、郭士立、裨治文及马儒翰修订。新约部分多由麦都思修订,1837年出版,名《新遗诏书》。后又经郭士立再修订,改名为《救世主耶稣遗诏书》,1840年出版。此译本曾为太平天国所採用。马礼逊译本旧约部分的修订工作由郭士立担任,于1838或1840年出版,名为《旧遗诏圣书》。《南京条约》签订后,清廷被迫开放五口。美英各传教机构于1843年派代表在香港开会,决定重译圣经,由各地传教士分5组译出新约初稿,交代表委员会审阅。参与审稿的有麦都思、施敦力、文惠廉、娄理华等。审稿工作自1847年开始至1850年完成。但希腊文 Theos一词译为“神”还是“上帝”,始终未能一致,故代表委员会译本新约圣经于1852年出版时,有译作“神”和“上帝”的两种版本。旧约部分不再由各地传教士参与其事,而由代表委员会进行翻译。由于意见分歧,委员会陷于分裂。麦都思、施敦力等于1853年完成旧约译稿,于1854年出版。1855年又与代表委员会译本新约圣经合订出版,仍称代表委员会译本《圣经全书》。该译本曾经中国文人王韬润色。裨治文与克陛存则另行翻译,新旧约相继于1859和1862年出版。浸礼会在较长时间内均使用马士曼译本,至1848年,始由高德着手修订,1853年出版新约。旧约部分高德未能完成,由罗尔梯继续修订,1868年出版《圣经全书》。以上均为文言文译本,当时称“文理”译本,或“深文理”译本,至1877年已有11种之多。为求统一,1890年传教士大会选出3个圣经重译委员会,分别担任文理、浅文理及官话3种文体的重译工作。