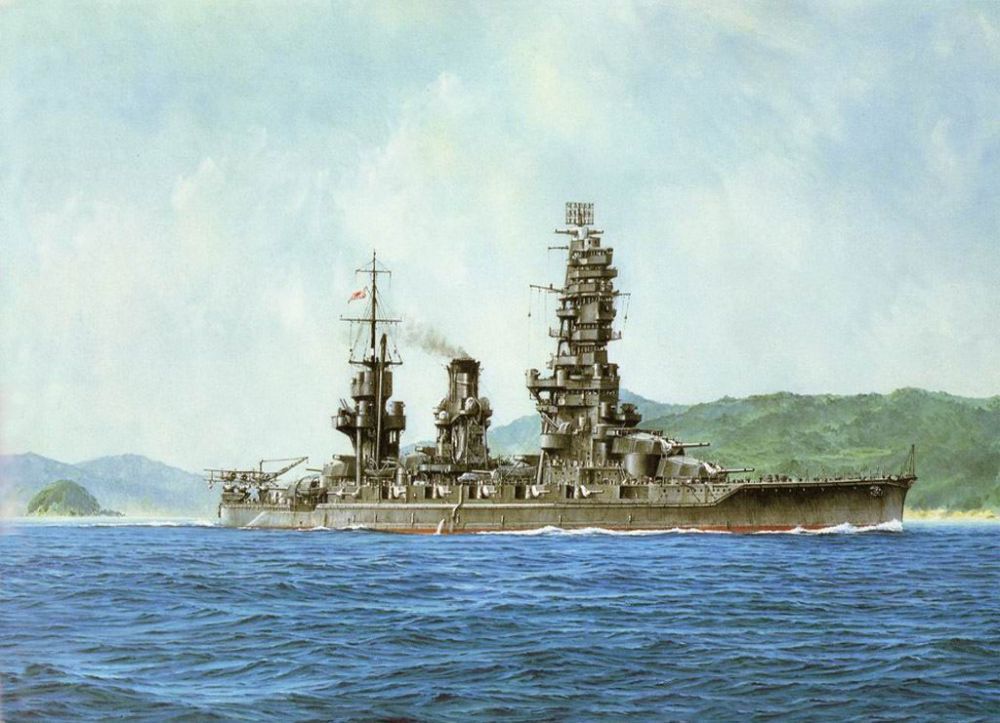

扶桑号战列舰(英文:FUSO Battleship,日文:ふそう),是日本海军扶桑级战列舰1号舰。由日本独自设计的第一只超弩级战舰。扶桑号,建于吴县海军造船厂,1912年3月11日开工,1914年3月28日下水,1915年11月18日竣工。

1944年雷伊泰湾海战时,扶桑号战列舰在苏里高海峡口遭到奥登多夫指挥的美国海军六艘战列舰的伏击,以及驱逐舰、鱼雷艇的鱼雷攻击,于1944年10月25日沉没。

基本介绍

- 中文名称:扶桑号战列舰

- 英文名称:FUSO Battleship

- 前型/级:金刚级

- 次型/级:伊势级

- 研製时间:1912年3月11日

- 服役时间:1915年11月18日

- 定型时间:1914年3月28日

- 国家:日本

- 製造厂:吴县海军造船厂

- 满排吨位:38536吨

发展沿革

在1910年的日本造舰计画中,扶桑级战舰原本要建造8艘,由于预算被删减,只完成了扶桑号及山城号。 扶桑号战列舰

扶桑号战列舰

扶桑号战列舰

扶桑号战列舰山城号是日本自行设计的第二艘战舰,虽然改良了扶桑号的缺点,但是整体而言仍旧不理想,是故完成后原本还有两艘同级的姊妹舰被重新设计为伊势级战舰。日本海军造舰史上有许多因设计不良而浪费资源与付出人命的例子,山城号只是其中一例而已(龙骧号航母可说是另一例)。

扶桑级的主炮採用与金刚级战列巡洋舰相同的356mm主炮,但由四座双联装增加为六座双联装,火力增加50%,防护也比金刚级增强了不少。作为代价,航速降低到22节。同旧式战列舰区别,其炮塔採用中央轴线布置。一号二号炮塔在舰桥前方;三号炮塔在一号烟囱前;四号炮塔在一号和二号烟囱之间;五号六号炮塔在后主桅后方。这样布置的缺点是没有改造的余地。后来在三号炮塔上布置水上飞机弹射器时发现可利用的空间十分狭窄。山城号的弹射器布置在四号炮塔上。1935年大改造之后,取消了一号烟囱。在一战之后,日本海军总结英德日德兰海战的教训,发现在远距离舰队炮战中,甲板的装甲防护十分重要。但是扶桑级的甲板比较薄,这是一个致命弱点。1935年伦敦海军裁军会议失败,以及1936年华盛顿条约期满作废之后,日本海军开始对旧战列舰进行改造。

扶桑号战列舰三视线图

扶桑号战列舰三视线图

扶桑号战列舰三视线图

扶桑号战列舰三视线图两艘战列舰服役之后,均加入日本海军战列舰第一战队。1927年,山城号进行了第一次的现代化改装工程,完工之后,曾支援了多次的中国侵略作战:如澎湖、秦皇岛、舟山群岛、青岛、旅顺、大连及高雄港均曾出现她的蹤迹。1935年第二次改造工程完工,山城号与扶桑号开始有明显的差异(如第三号主炮山城朝后,扶桑则相反)。1938年一度被编入后备舰队,负责官兵训练方面的任务。

性能数据

扶桑号战列舰参考数据:

技术数据 | |

乘员编制 | 1,447人 |

舰长 | 205米 |

型宽 | 28.65米 |

满载排水量 | 38,536吨 |

续航航程 | 8000海里/14节(改装前) |

续航航程 | 11800海里/16节(改装后) |

航速 | 24.7节 |

武器装备 | |

主炮 | 12门双联装356毫米/45倍口径主炮 |

副炮 | 16门152毫米副炮(改装后14门) |

高射炮 | 4门76毫米高射炮(改装后8门双联装127毫米高射炮,16门双联装25毫米高射炮) |

舰载机 | 载机3架 |

服役事件

二战初期,由于日本海军燃油储备紧张,均在柱岛泊地“待机”。后曾经作为舰载机空袭的练习靶舰使用。中途岛之役时,山城号曾参与北上支援阿留申群岛的攻击任务,之后到1944年9月以前,她成了日本海军各兵科学校的教育训练舰,期间曾入坞加强防空火力,防空机枪多得惊人。战争中期,由于日本海军航母损失惨重,曾经计画将这两艘战列舰同伊势级一样改装成“航空战舰”,但最后未果。1944年雷伊泰湾大海战时,扶桑号和山城号均加入西村舰队,预备于10月25日通过苏里高海峡,对美军在雷伊泰湾的登入舰队实施炮火打击。于25日凌晨在苏里高海峡口遭到奥登多夫指挥的美国海军宾夕法尼亚、马里兰、加利福尼亚、田纳西、西维吉尼亚和密西西比共六艘战列舰的伏击,以及驱逐舰、鱼雷艇的鱼雷攻击。激战中一枚鱼雷击中扶桑号中部。3时45分,扶桑号中部燃料舱和3,4号主炮塔弹药舱发生大爆炸,舰体断裂,舰艏部分于4时20分被击沉,舰尾部分在1个多小时后也沉没。战后谁也不知道扶桑号上发生了什幺,因为全舰官兵无一倖免、全部遇难。 扶桑号战列舰被击中(油画)

扶桑号战列舰被击中(油画) 扶桑号战列舰上的火炮

扶桑号战列舰上的火炮

扶桑号战列舰被击中(油画)

扶桑号战列舰被击中(油画) 扶桑号战列舰上的火炮

扶桑号战列舰上的火炮太平洋战争爆发以后,山城号多半担任支援作战的任务,很少投入第一线作战。最主要的理由是扶桑级战舰在二次大战爆发后,已属于老旧的舰艇,航速太慢,加上新一代的弩级战舰——大和级战舰大和号已服役(武藏号正在兴建、信浓号将準备开工,最后一艘正在筹备中),扶桑级战舰早已从弩级战舰的地位中除名。

1945年8月31日,这两艘战舰从日本海军序列中除名。