寒食,即寒食节,亦称“禁菸节”、“冷节”、“百五节”。在这一日,禁烟火,只吃冷食,所以叫做“寒食节”。寒食节是源传于我国北方古代较早的节日,寒食节初为节时,禁菸火、只吃冷食,在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、鞦韆、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗。由于北方寒冷,春三月气温上升正值改火的时节,人们在新火未到之时,要禁止生火。历史上不同朝代、不同地区对寒食节的时间不一致,有的在清明前一二日,有的在清明后一日,但基本都与清明节时间接近。

在民间传说中寒食节虽与介子推有关,但寒食起源,并非为纪念介子推,而是沿袭了上古的改火旧习,即《周礼》所谓“仲春以木铎修火禁于国中”。据《后汉书》说,最初的寒食节时间很长,最长的105天,最短的也要近1个月。寒食节期间不得生火,只能生食,对人的健康不利。魏武曹操当政后,下《明惩令》云:“令到,人不得寒食。犯者,家长半岁刑,主吏百日刑,令长夺一月俸。”寒食之风至此才有所收敛。

最初,寒食日期及时长都不定,汉代以后逐渐固定在冬至后105天或106天,也有说法是在清明前两天。最初寒食节持续一个月,后来逐渐变为三天,其间禁火,要吃冷食。据《后汉书》载,最初的寒食节时间很长,最长的105天,最短的也要近1个月。在故事发生地山西将寒食节定为清明前一天。寒食节前后绵延两千余年,曾被称为我国北方民间第一大祭日。不少文人墨客都写过关于寒食节的诗文。

基本介绍

- 中文名:寒食节

- 别称:禁菸节、冷节

- 节日时间:清明节前一或二日

- 流行地区:我国北方中原及附近地区

- 节日起源:改火旧习,冷食

- 节日活动:禁火、祭扫、蹴鞠等

- 节日饮食:冷食

- 古代最长节期:105天

历史溯源

节日由来

寒食节由两项内容组成,一个是官方的改火仪式,一个是民间的禁火寒食。冷食折射出先民曾经历过的食物匮乏阶段,改火仪式则标誌着新耕作期的开始。关于改火的记载,先秦文献中就有了。《论语·阳货》:“旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”这里,宰予将农作物生长周期与改火时间相联繫。关于民间寒食习俗的记载,几乎是突然地出现在东汉的文献中,主要集中在山西地区。即使在寒食习俗颇为盛行的唐时代,其传播範围也不出北方。

寒食节亦称“禁菸节”、“冷节”、“百五节”,是沿袭了上古的改火旧习。由于北方寒冷,春三月气温上升正值改火的时节,人们在新火未到之时,要禁止生火。改火,源于古人的钻木取火和换取新火的制度。古人认为,火是有生命的事物,一年四季不能用同一个火种,火用久了就要熄灭,需要重新取火。在换火仪式中,新火与旧火不能相见,要先熄灭旧火,再迎接新火。古人在这个季节要进行隆重的祭祀活动,把上一年传下来的火种全部熄灭,即是“禁火”,然后重新钻燧取出新火,作为新一年生产与生活的起点,谓之“改火”或“请新火”。从先秦的文献记载可知,当时我国北方一些地方已有比较严格的禁火制度,从官方到民间都有改火的习俗。改火时,要举行隆重的祭祀活动,将穀神稷的象徵物焚烧,称为“人牺”。相沿成俗,便形成了后来的禁火节。禁火与改火之间有间隔的时间,史料有三日、五日、七日等不同说法。而在这段无火的时间里,人们必须準备足够的熟食以冷食度日,即为“寒食”,故而得名“寒食节”。从先秦到南北朝,寒食都被当作一个很大的节日。唐朝时它仍然是一个较大的节日,但已开始势微,后来逐渐为清明节所兼併。

禁火冷食

实际上,寒食节禁火习俗的起源与介子推毫无关係。介子推“割股奉君” 是否属实在史界也有争议。《史记》对介子推的介绍比较详细,有“龙蛇之歌”的记载,就是介子推的从人不服,编了个“民谣”挂在宫门口,说文公对待介子推不公平。对“割股奉君”只字未提。这个故事并不见于《左传》和《史记》的记载,南宋洪迈的《容斋随笔》专门考证过它。元张养浩曲《中吕·兼尧民歌·寒食道中》“清明禁菸,雨过郊原”似说寒食来源于唐尧传说。

从先秦的文献记载可知,当时我国北方一些地方已有比较严格的禁火制度,从官方到民间都有改火的习俗。《周礼》中即明确记载当时有“司炬”之官,每当仲春季节,气候乾燥,不仅人类保存的火种容易引起火灾,而且春雷发生也易引起山火。古人在这个季节往往要进行隆重的祭祀活动,把上一年传下来的火种全部熄灭,即是“禁火”。然后重新钻燧取出新火,作为新一年生产与生活的起点,谓之“改火”。在禁火与改火期间,人们必须準备足够的熟食以冷食度日。

由于古代的禁火制度过于残酷和严厉,并不顾各地具体情况,甚至影响到民众的生产和生活。于是,汉代发生了周举在太原一带废除禁火陋俗的事件,魏武帝曹操也发布了《明罚令》废止禁火:“闻太原上党西河雁门,冬至后百有五日,皆绝火寒食,云为介子推。且北方冱寒之地,老少羸弱,将有不堪之患。令到,人不得寒食。若犯者,家长半岁刑,主吏百日刑,令长夺一百俸。”

除了周举、曹操,历代也多有人对禁火寒食持反对意见。但是,我们的民族是一个喜好传说、热衷礼仪的民族,寒食节依然长期流传。民间根据当地的条件和寒食的特点,纷纷创造出一些特殊的寒食节食品,冷盘冷食花样百出,形成了与岁时节日相联繫的风味小吃,丰富了中华民族的饮食习俗。

在长期形成并稳固流传的社会风俗面前,宫廷官府只能顺应其发展趋势。于是,为联络民众感情而产生了官方的赐火和请新火之举。据记载,唐代宫廷每到清明节前,要让宫内小孩钻榆木取火,先得火者,皇帝要赐绢三匹、银碗一只,是为“请新火”。对臣下赐火种表示关怀,以笼络人心,所以又有“赐火”之举。唐时的诗词和笔记小说中,有大量描述“赐火”、“御火”的文字,可见其俗之盛。

由于民间普遍崇信介子推的“忠孝”精神,人们更乐意将寒食节与介子推联繫在一起举行纪念活动。虽然寒食节的真正起源并非来自于介子推,但将纪念介子推作为寒食节起源的说法却更为流行,甚至后来寒食节逐渐被清明节取代,许多人又把纪念介子推作说成清明节的起源。所以,千百年来,介子推的故事也在不断完善中流传下来。

关于古代寒食节的所吃的食物,在晋陆翙《邺中记》中最早谈到寒食的特殊食物:“寒食之日作醴酪,煮粳米及麦为酪,捣杏红煮作粥。”直到唐宋时期,人们仍在食用这种凉大麦粥。宋代吃杨桐饭,后来在江南很风行。《寒陵总记》载:“杨桐叶细冬青,临水生者尤茂。居人遇寒食采其叶,染饭,色青而有光,食之资阳气,谓之杨桐饭。”

节期变化

最初,寒食日期及时长都不定,汉代以后逐渐固定在冬至后105天或106天,也有说法是在清明前两天。最初寒食节持续一个月,后来逐渐变为三天,其间禁火,要吃冷食。据《后汉书》载,最初的寒食节时间很长,最长的105天,最短的也要近1个月。南朝时《荆楚岁时记》载:“去冬节一百五日, 即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日。”到了唐代,寒食节变成三天,分别叫大寒食、官寒食、小寒食。唐朝之后,寒食节逐渐式微。

相关习俗

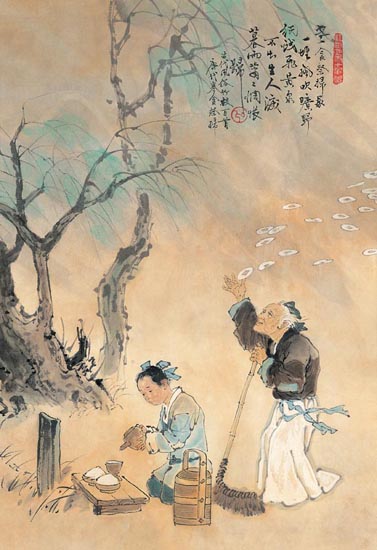

1、禁菸冷食:寒食节古代也叫“禁菸节”,家家禁止生火,都吃冷食。但因国人追悯先贤之情执着,从东汉到南北朝屡禁屡兴,唐代皇家认可并参与。

2、拜扫祭祖:寒食节扫墓祭祖在南北朝到唐前被视为“野祭”。唐代编入《开元礼》“卷第八十七,王公以下拜扫(寒食拜扫附)”中,成为官方认同并倡导的吉礼之一。后演变为皇家祭陵;官府祭孔庙、祭先贤;百姓上坟等。时一家或一族人同到先祖坟地,致祭、添土、挂纸钱,然后将子推燕、蛇盘兔撒于坟顶滚下,用柳枝或疙针穿起,置于房中高处,意沾先祖德泽。

3、寒食饮食:寒食食品包括寒食粥、寒食麵、寒食浆、青精饭及饧等;寒食供品有青团、面燕、蛇盘兔、枣饼、细稞、神餤等;饮料有春酒、新茶、清泉甘水等数十种之多。其中多数寓意深刻,如祭食蛇盘兔,俗有“蛇盘兔,必定富”之说,意为企盼民富国强;子推燕,取介休方言“念念”不忘介推高风亮节……。

4、寒食插柳:柳为寒食节象徵之物,原为怀念介子推追求政治清明之意。早在南北朝《荆楚岁时记》就有“江淮间寒食日家家折柳插门”的记载,安徽、苏州等地还盛行戴芥花,佩麦叶来代替柳枝。据各地史籍记载:“插柳于坟”、“折柳枝标于户”、“插于檐插柳寝灶间”、“亦戴之头或系衣带”、“瓶贮献于佛神”、“门皆插柳”,故民间有“清明(寒食)不戴柳,红颜成白首”之说。

5、寒食踏青:也叫踏春,盛兴于唐宋。宋李之彦《东谷所见》载:“拜扫了事,而后与兄弟、妻子、亲戚、契交放情地游览,尽欢而归”。明代《帝王景物略》记京效踏青场景为:“岁(寒食)清明日,都人踏青,舆者,骑者,步者,游人以万计。”可谓盛极。

6、寒食鞦韆:鞦韆原为古代寒食节宫廷女子游乐项目。五代王仁裕《开元天宝遗事》载“天宝宫中至寒食节竟竖鞦韆,令宫嫔辈戏笑以为宴乐。帝呼为半仙之戏,都中士民因而呼之”,宋代宰相文彦博诗《寒食日过龙门》,诗中描写为 “桥边杨柳垂青线,林立鞦韆挂彩绳。”

7、寒食蹴球,盛行于唐,宋《文献通考》载:“蹴球,盖始于唐。植两修竹,高数丈,络网于上,为门以度球,球工分左右朋,以角胜负。”史载:唐德宗、宪宗、穆宗、敬宗都喜蹴球,《州府元龟》载:“唐德宗贞元十二年二月寒食节帝御麒殿之东亭,观武臣及勛戚子弟会球,兼赐宰臣宴馔。”宋代也有《太祖蹴鞠图》。

8、寒食咏诗:寒食节时,文人们或思乡念亲,或借景生情,感慨尤多,灵感顿生,诗兴大发,咏者甚多。据查,仅《全唐诗》就有唐玄宗、张说、杜甫、韩愈、柳宗元等名人名家诗词三百余首,宋金元词曲也有一百余首,成为我国诗歌艺术中一枝奇葩。此外,寒食节时期还有赐宴、赏花、斗鸡、镂鸡子、牵钩(拔河)、钻木取火、放风筝、斗百草、抛堶(瓦石器玩物)等许多活动,极大地丰富了我国古代的社会生活。

民间传说

据《辞源》、《辞海》“寒食节”释义:春秋时,介子推历经磨难辅佐晋公子重耳复国后,隐居介休绵山。重耳烧山逼他出来,子推母子隐迹焚身。晋文公为悼念他,下令在子推忌日(后为冬至后一百五日)禁火寒食,形成寒食节。关于寒食节起源于介之推在介休绵山被焚的记载,最早见于西汉桓谭《新论·卷十一·离事》,后陆续载于《后汉书·郡国志·太原郡》、《后汉书·周举传》、曹操《明罚令》、《晋书·石勒传》、郦道元《水经注·汾水》、北魏《齐民要术·煮醴酪》、南宋周密《癸辛杂识》、元代陈元靓《岁时广记》等典籍。历史上,寒食清明两节相近,久而久之,便合为一个节日。《唐会要·卷八十二·休假》明确记载:“(开元)二十四年二月十一日敕:寒食清明,四日为假。大曆十三年二月十五日敕:自今已后,寒食通清明,休假五日。至贞元六年三月九日敕:寒食清明,宜準元日节,前后各给三天。”因此,《中国传统文化大观》载:“大致到了唐代,寒食节与清明节合而为一。”

相传春秋战国时代,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位,就设毒计谋害太子申生,申生被逼自杀。申生的弟弟重耳,为了躲避祸害,流亡出走。在流亡期间,重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的臣子,大多陆陆续续地各奔出路去了。只剩下少数几个忠心耿耿的人,一直追随着他。其中一人叫介子推。有一次,重耳饿晕了过去。介子推为了救重耳,从自己腿上割下了一块肉,用火烤熟了就送给重耳吃。十九年后,重耳回国做了君主,就是着名春秋五霸之一晋文公。晋文公执政后,对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏,唯独忘了介子推。有人在晋文公面前为介子推叫屈。晋文公猛然忆起旧事,心中有愧,马上差人去请介子推上朝受赏封官。可是,差人去了几趟,介子推不来。晋文公只好亲去请。可是,当晋文公来到介子推家时,只见大门紧闭。介子推不愿见他,已经背着老母躲进了绵山(今山西介休县东南)。晋文公便让他的御林军上绵山搜寻,没有找到。于是,有人出了个主意说,不如放火烧山,三麵点火,留下一方,大火起时介子推会自己走出来的。晋文公乃下令举火烧山,孰料大火烧了三天三夜,大火熄灭后,终究不见介子推出来。上山一看,介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树已经死了。晋文公望着介子推的尸体哭拜一阵,然后把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推,晋文公下令把绵山改为“介山”,在山上建立祠堂,并把放火烧山的这一天定为寒食节,晓谕全国,每年这天禁忌烟火,只吃寒食。

介子推在历史上确有其人,但在《左传》、《史记》等史书的记载中,并没有介子推被焚山而死的情节。并且,寒食节起源于纪念介子推,这一说法最早也要到两汉之交才有记载(见于桓谭《新论》)。许多学者认为这是后人为了解释寒食节附会而来。介子推的事迹最早见于《左传》,没有记录他追随文公流亡时的情节,亦没有提及他的死因。然而,战国时期至少还有两部着作,提及了介子推故事的另外版本。屈原在《九章·惜往日》中有句曰:“介子忠而立枯兮,文君寤而追求;封介山而为之禁兮,报大德之优游。”“立枯”二字,按照王逸的注,就是“抱树烧而死”的意思,这样至少在屈原时代,关于介子推被焚死的说法就已有了。另外,《庄子·盗跖篇》说:“介子推至忠也,自割其股以食文公。文公后背之,子推怒而去,抱木而燔死。”这段话中,“割股”与“焚死”的情节都已经出现了。

虽然有人怀疑《庄子·盗跖篇》的记载是汉代人“増托”之作,不足为信,但战国末期的《吕氏春秋·士节》又出现了介子推“赋诗公门”和晋文公“悬赏寻人”的情节,可见在战国时代,民间已经流传着介子推故事的多种异文。吕氏没有记载介子推“割股”、“焚死”情节,未必是他未见此说,很可能是他不取。这跟后来司马迁一样,司马迁在写《史记》的时候,一定听到了关于介子推故事的多种版本,只是他以史家角度认为不足信,仍以《左传》记载为主要蓝本。在先秦到西汉之间,介子推故事不断发展,可能离历史本真越来越远,内容情节却愈加丰富,并且在民间流传甚广。到《后汉书·周举传》就说得比较清楚了:“太原一郡旧俗以介子推焚骸,有龙忌之禁,至其亡月鹹言神灵不乐举火,由是士民每冬中辄一月寒食,莫敢烟爨。”至此,寒食习俗和介子推传说的关联已经记录得非常明晰。

介子推故事中的“割股”、“焚死”等情节,虽然很可能不是史实,但其产生与流传却在寒食习俗见诸文献之前,因此,说汉人为了附会寒食节而编出介子推的故事,岂不本末倒置?加上最早对于寒食节习俗的记载中,不论《新论》、《后汉书》,还是后来的《琴操》、曹操的《禁绝火令》、《邺中记》,所言都是太原地区特有的习俗。相传介子推被焚死的“绵山”就在太原郡,有着如此时间上和地理上的联繫,似乎应该认为是介子推的故事先在民间变化发展,有了“焚死绵山”等等情节,然后周围地区的民众开始产生寒食习俗(很可能形成于西汉),继而这个习俗被记载于各种文献之中,这样逻辑比较通顺。而由民间传说产生纪念性的节日习俗,也是合乎情理的。

节日特点

1、节日形成早。相传源于春秋时,介之推被焚于介休绵山。晋文公下令在子推忌日禁火、寒食,以寒食寄哀思。到唐代时已形成全国性法定节日,是我国传统节日中形成最早的节日。

2、延续历史长。距今二千六百四十年,期间各历史时期、节日期限不等,先后有五日、百五日、一月、三日和二、五、七日,最后变为一日。

3、文化内涵深。由尊崇介之推忠君爱国,功成身退的奉献精神,清正廉明的政治抱负,隐不违亲的孝道品德发展为聚民心、凝国魂,体现中华民族根祖文化的重要节日。并形成饧、青精饭等系列养生长寿的寒食食品。

4、节日活动多。拜扫展墓、禁菸、祭祖、寒食、插柳、踏青、蹴鞠、鞦韆、赏花、斗鸡、馈宴、咏诗等。

5、流传地域广。由介休,太原郡到全国各地乃至海外(如高昌国自唐代起将三月九日定为寒食节)。

节日意义

寒食节从春秋起,距今已有二千六百多年的历史。历经各朝代延续至今,从未间断。虽经东汉周举、三国曹操、后赵石勒、北魏孝文帝等多次禁断,却屡禁屡兴,蔓延全国,深入民心。唐玄宗顺应民意,颁诏将寒食节拜扫展墓编入《开元礼》中,并定为全国法定长假。明清时期,“清明”之称多于“寒食”,呈取代后者之势。后来寒食节的祭祖等习俗与清明节合併,故寒食节渐渐被人们遗忘。到现代,大多数地方的百姓只知“清明节”,不知道“寒食节”之名了。但还有少数地方有禁火或食冷之俗,如山西、山东的一些地方。清明节与原本意义的寒食节在习俗内容上共同之处并不显着,二者主要的联繫有两点:一是时间相连,二是都有怀念、祭祀前人的情感诉求。这两点联繫最终使清明节置代或兼併了寒食节。

寒食节蕴含的介之推忧国忧民、忠君爱国、清明廉洁的政治抱负和“功不言禄”、功成身退的奉献精神,是中国古代社会伦理準则,是社会安定、民族团结的纽带。介之推所追求的政治清明,是千百年来广大人民民众的一致愿望,至今依然有现实意义。

寒食文化以忠孝为核心的内涵以及由忠孝延伸而来的诚信,是介子精神的精髓,是中华民族传统道德的核心,民族根祖文化的基础,也是维繫民族、家庭团结的道德力量。当今,更是聚民心,凝国魂,构建和谐社会的重要活动方式和精神理念。同时,寒食节2640多年的演变,是对我国古代社会多个阶层意识形态的反映,是当代研究中国古代社会学的重要线索之一。

四海通寒食,千古为一人。寒食节为纪念先贤介子推而设,距今已有2600多年的历史。清明节源于寒食节,她作为中华名族最重要的传统节日之一,不仅是人类祭奠祖先、缅怀贤人的节日,也是中华名族认祖归宗的纽带,更是一个远足踏青、亲近自然、催护新生的春季仪式。介休绵山作为清明寒食文化的发源地,通过举办以“我们的节日”为主题的中国清明(寒食)文化节,旨在传承介子推忠烈爱国、效劳敬亲、功不言禄的美德;弘扬诚信忠孝、坚守气节、甘于奉贤的文化;鉴定艰苦创业、矢志不渝的信念。

节日价值

【文化价值】

历史上,寒食节活动由纪念介子推禁火、冷食为主,逐步演变为以拜扫祭祖为主,其中蕴含的忠孝廉洁的理念,完全符合中国古代国家需要忠诚,家庭需要孝道的传统道德核心,成为家庭和谐、社会稳定的重要载体。

古代先民,对寒食节禁菸冷食的执着,表达了对千古先贤介之推忠贞不渝的怀念之情。寒食食品和饮料达数十种,多数寓意深刻。如:祭食蛇盘兔,介休俗有“蛇盘兔,必定富”之说,有企盼国富民强之意;祭食麵燕,介休方言为教育后人“念念”不忘介公高风亮节。寒食节插柳,意为追求政治清明……

在元杂剧及近代京剧、晋剧、现代晋剧、明代小说都有许多介之推暨寒食节的专门曲目和章回。从东汉以来,关于介之推的传说、故事及碑刻也成为研究三晋民间文学和金石艺术的重要史料。

【艺术价值】

寒食节,在其发展过程中,产生了许多文学作品:《左传·僖公二十四年》“介之推不言禄”,被《史记》和《资治通鉴》等历史名着反覆引用,清代被收入古文启蒙读本《古文观止》,《中国散文鉴赏》第一篇就是“介之推不言禄”,成为我国古文的经典作品之一。在历代诗词作品中,题咏寒食节的诗词从战国屈原、西晋孙楚到现代从未间断,仅全唐诗就有近三百首,宋代诗词及元曲也有一百余首,涉及唐玄宗、张说等历史名人,杜甫、白居易及唐宋八大家等各个流派的代表人物,成为研究我国诗词发展史的重要资料。

相关诗句

《送綦毋潜落第还乡》

作者:王维

新地无隐者,英灵尽来归。

遂令东山客,不得顾採薇。

既至金门远,孰云吾道非。

江淮度寒食,京洛缝春衣。

置酒长安道,同心与我违。

行当浮桂棹,未几拂荆扉。

远树带行客,孤城当落晖。

吾谋适不用,勿谓知音稀。

译文

政治清明时代绝无隐者存在,为朝政服务有才者纷纷出来。

连你这个象谢安的山林隐者,也不再效法伯夷叔齐去採薇。

你应试落弟不能待诏金马门,那是命运不济谁说吾道不对?

去年寒食时节你正经过江淮, 滞留京洛又缝春衣已过一载。

我们又在长安城外设酒饯别,同心知己如今又要与我分开。

你行将驾驶着小船南下归去,不几天就可把自家柴门扣开。

远山的树木把你的身影遮盖,夕阳余辉映得孤城艳丽多彩。

你暂不被录用纯属偶然的事,别以为知音稀少而徒自感慨!

《寒食诗》

寒食时看郭外春,野人无处不伤神。

平原累累添新冢,半是去年来哭人

《寒食 / 寒食日即事》

【作者】韩翃【朝代】唐代

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

译文

暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。

夜色降临,宫里忙着传蜡烛,袅袅炊烟散入王侯贵戚的家里。

《黄州寒食诗》苏轼

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。