深海底栖生物是指生活于水深介于200~2000 m间的深海底栖带的底栖生物。深海底栖生物分为巨型底栖动物、大型底栖动物、小型底栖动物和微型底栖生物4类。

深海底栖动物种类很丰富,大部分门类都有深海底栖种类。在超过6000 m的超深渊也有很多种类,即使在10000米的深处,也发现有海葵、海参、多毛类、等足类、端足类、双壳类等底栖动物,可见压力和低温并不是海洋生物生存的障碍。

深海底栖生物的食源可能包括由上层水中下沉的碎屑和溶解的有机物质,以及化能合成细菌通过氧化硫化氢取得能量而製造的有机物。

发现深海底栖新生物通常有下列几种命名方式,一是以发现地的地名命名,二是根据其特徵命名,三是以发现者的名字命名。

基本介绍

- 中文名:深海底栖生物

- 外文名:athyal benthos

- 生活环境:水深介于200~2000m的深海底栖带

- 种类划分:巨型、大型、小型和微型底栖生物

- 常见生物:海葵、海参、多毛类、等足类等

- 食物来源:上层水下沉的碎屑和溶解的有机物

概念

深海底栖生物是指生活于水深介于200~2000 m间的深海底栖带的底栖生物。深海底栖生物分为巨型底栖动物、大型底栖动物、小型底栖动物和微型底栖生物4类。一般认为,大于2厘米的底栖生物属于巨型底栖生(动)物;生活于沉物表面和底内的,被0.22微米滤膜存留的所有单胞原核和真核生物属于微型底栖生物。

发展现状

海洋底栖生物的早期研究与海洋科学的发展有着紧密的联繫。1873年12月至1876年5月由英国皇家学会组织的“挑战者”号环球调查被认为是海洋科学发展史上的一个重要里程碑,它标誌着始于中世纪的海洋探险时代的结束和海洋调查时代的开始。该项目历时三年半,航程遍布三个洋,调查项目全面,包括水温、密度、海水化学、海洋动物和植物(拖网资料)以及海洋地质等。调查结果经20年的系统整理彙编成50部巨型调查报告,其中对海洋生物的形态描述、分类鉴定被誉为经典着作。继“挑战者”号航行之后到20世纪50年代,则多为多船联合调查时期,世界各主要沿海国家都相继开展了多次大规模的全球性调查工作,其中美国和苏联在投入的人力、物力、船只吨数和总航程时间方面均占绝对优势。对底栖生物的研究也进入定量研究、生物群落研究及生物多样性研究阶段,并通过对底栖生物群落进行长期调查以进行环境监测。20世纪70年代中期,大型底栖动物作为一个重要变数进入生态系统模型,同时随着科技进步,对深海底栖动物的研究也取得了重大进展,深海热泉生物群落的发现就是典型一例。

随着科学技术的不断进步,目前我国已经初步具备了对深海的探测能力。2013年7月,我国自行研製的深海载人深潜器“蛟龙”号,顺利完成了首次试验性套用航次第一航段——南海航段的深海考察任务,对南海的冷泉区和海山区进行了深海探测。其中,深海底柄生物是其试验套用的主要内容。通过探测採集到了大量珍贵的深海底栖生物样品。中国科学院海洋研究所李新正作为首批参加“蛟龙”号试验性套用航次的科学家,全程参与该航段的深海冷泉区和海山区底栖生物的考察.并在3500多米水深的海山区随“蛟龙”号下潜,亲自观察採集了深海海山区的生物。相信在不久的将来.我国的调查研究将向深海全面进军,一定会获得更多前所未有的生物学、生态学和生物多样性数据,以加强我国大型海洋底栖生物研究的深度和广度。

生物种类

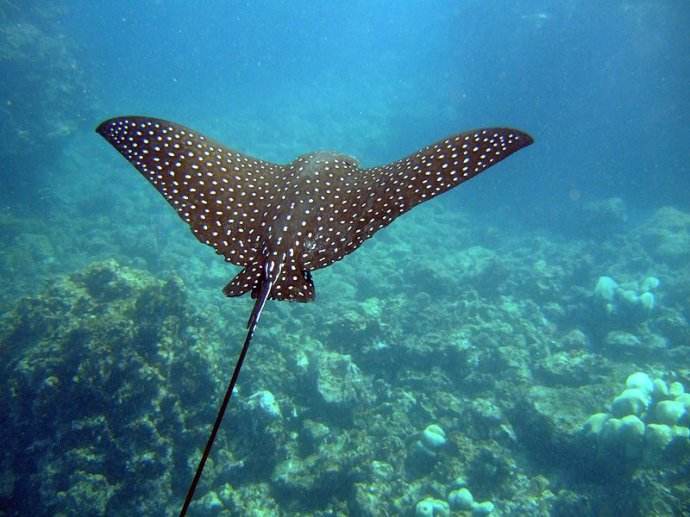

深海底栖动物种类很丰富,大部分门类都有深海底栖种类。在超过6000 m的超深渊也有很多种类,即使在10 000米的深处,也发现有海葵、海参、多毛类、等足类、端足类、双壳类等底栖动物,可见压力和低温并不是海洋生物生存的障碍。

从数量上看,那些穴居的小型多毛类在大型底栖动物中最占优势(有时可占总数量的一半以上)。甲壳类(端足类、等足类、异足类)、软体动物(蛤类为主)以及各种各样的蠕虫都是常见底栖种类。有的海域海蛇尾在大型底栖动物中占最重要地位。深海底栖原生动物主要是有孔虫及新近被发现的近缘种(Xeno—phyophores)占优势,后者在超深渊带特别丰富。

深海底栖动物多样性水平很高。据报导,即使在4700 m深处,每次拖网都可以发现196个大型动物的物种,深海底是发现新种的重要地方。关于深海底物种有高多样性的解释主要有两种意见:一是深海环境的长期稳定性导致小生境的分化,每个种有狭窄的生态位;二是捕食性的动物不加区别地捕捉被食动物,避免了产生竞争排斥。此外,还有的学者认为深海物种多样性水平高是与水温低而导致生物代谢和生长率低,达到性成熟所经历的时间也长,减少了竞争优势种的出现机会。

深海(特别是深渊和超深渊)底栖动物种类组成的另一个特点是土着种的比例很高。有的类别中2/3以上是深海独有种。例如,具有钙质外壳的浅水有孔虫在深水被具有蛋白质成分的沉澱颗粒组成的外壳所取代。在浅水区软体的海绵和钙质的海绵,在深水区也多半被具有硅质骨针的玻璃海绵所取代。

食物来源

深海生态系统分为深海海盆生态系统、深海热泉生态系统、冷泉生态系统、海山生态系统和海沟生态系统5个类型。其中深海海盆地形,水深较大。这里生物的食物来自海洋上层一些生物的尸体和粪便,当食物到达海盆中时数量已经非常少了,因此这里的生物量极低,被誉为海洋中的“沙漠”。而生物量最大的是深海热泉生态系统,被誉为海洋中的“绿洲”。海底热泉和化能合成生态系统的发现是20世纪生命科学和地球科学领域的重大发现之一。通常在热液口,群落生物量和密度都很高,每年每平方米是20公斤~30公斤,通常是其它深海环境的500倍~1000倍。

深海底栖生物的食源可能包括由上层水中下沉的碎屑和溶解的有机物质,以及化能合成细菌通过氧化硫化氢取得能量而製造的有机物。目前认为,后者是最主要的来源。因为从地下喷出的热水含有大量的硫化氢(30~40克/立方米),硫黄细菌利用二氧化硫化氢所获得的能量将水中的氧化碳合成碳水化合物。海底硫黄细菌实际上起着与浅海水域光合植物相同的作用,即硫黄细菌是深海海底的生产者。

关于深海底栖生物的动物区系组成的信息总量仍旧十分有限,而且在地理上十分不平衡。它的大多数来自大西洋的西部,而无一来自中部洋区,并且它也几乎全部派生自软底群落,硬底群落的知道不多。因此,鉴别单独大洋的深海底上的不同生物地理区域,甚或列出一个大洋和另一个大洋之间的动物区系差异的名录,是不可能的。