北京市第二十五中学(Beijing No.25 High School)是一所由北京市东城区教委主管的全日制公立完全中学。

学校前身由美国基督教公理会传教士白汉理创建于1864年,名为“男蒙馆”,以国小教育为主;1902年经重建更名为育英学校,是北京近代教育史中,引进西方科学,开展现代教育最早的学校;1952年,由私立转为公办,更名为北京市第二十五中学;1958年,被评为为北京市十所“红旗学校”之一;1996年,学校由公办转为民办公助办学;2009年,再次转为公立中学。

截至2014年11月,学校设有高中部、国中部、国际部三个教学序列,占地面积15416平方米,总建筑面积16348平方米,在编在岗教职工190人,其中专任教师158人,46个教学班,学生总数1500人,其中普通高中19个教学班,学生614人,中加合作办学5个教学班,学生94人,国中22个教学班,学生792人。

基本介绍

- 中文名:北京市第二十五中学

- 外文名:Beijing No.25 High School

- 简称:北京25中

- 创办人:白汉理(美国基督教公理会)

- 创办时间:1864年

- 类别:公立中学

- 主管部门:北京市东城区教育委员会

- 现任领导:邓少军(校长)

张连茎(党总支书记) - 校训:致知力行

- 校歌:《北京市第二十五中学校歌》

- 校庆日:10月14日

- 地址:北京市东城区灯市口大街55号

- 主要奖项:东城区青少年涉台教育基地(2011年)

北京市百年学校(2012年) - 知名校友:李锡铭、孙孚凌、徐冠华、牟作云、年维泗、刘焕章、柳传志、聂卫平、林连昆等

- 校花:菊花

历史沿革

男蒙馆时期

清同治三年(1864年),学校前身“男蒙馆”,由美国基督教公理会传教士白汉理创办,以国小教育为主,成为北京市第一所教会学校。

清光绪二十六年(1900年),“男蒙馆”在义和团运动中被毁。

私立育英学校时期

清光绪二十八年(1902年),经由梅韪良、郭纪云等人重建,定校名为“育英学校”(一院)。 “育英学校”牌匾

“育英学校”牌匾

“育英学校”牌匾

“育英学校”牌匾民国元年(1912年),完善学制为七年制国小及两年制中学。

民国7年(1918年),中学改为四年制。

民国16年(1927年),学校在北平市教育局立案,中学部定名为“京师私立育英中学校”。

民国17年(1928年),改名为“北平特别市私立育英中学”。同年,在官房大院设立国小部,为二院,同时制定了校旗、校徽、校花、校歌、校刊,以“致知力行”为校训,并实行董事会制。

民国18年(1929年),改名为“北平私立育英中学”。同年,学校从最初的免费教学逐渐开始採取收费制度教学。

各个时期的校徽与校旗

各个时期的校徽与校旗民国19年(1930年),根据教育部取消大学预科制的法令,设六年制中学,在国中四年制基础上添设两年制高中,在骑河楼16号,开闢体育场,面积达26亩,为三院。

民国20年(1931年),“九一八”事变后的第三天,育英中学抗日会成立。

民国23年(1934年),育英合唱队开始了平、津、济、京、沪、杭的旅行音乐会,首次北平市中学毕业会考,梁炳文、唐统一分获高中、国中全市第一,丁锦先生赠与双元匾悬挂于校门。

民国24年(1935年),财政部将位于灯市口大街的盐务学校校址及盐务稽核所所址拨归育英学校,为四院,高中部迁移至此,育英学生冲破军警阻挠,参加了“一二·九”运动的游行示威和民众集会。

民国29年(1940年),建立进步团体“细流社”。

民国30年(1941年),在学生中建立了地下党支部,张大中任书记。

民国31年(1942年),日伪市政府教育局令育英学校更名为北京市立第八中学校,育英学校国小部更名为灯市口国小,任命日本人竹内一为驻校教官,学校随建日语部,开设日语课程。

民国34年(1945年),抗战胜利后恢复育英学校校名。

民国36年(1947年),在米市大街梅竹胡同购地,为教职员修建宿舍,为五院。

公立办学时期

1952年,学校由私立转为公立,命名为“北京市第二十五中学”,育英国小部独立,取名为“北京市东城区灯市口国小”。

1955年,高中部部分师生在位于骑河楼的育英三院,组建成为“北京市第六十五中学”。

1958年,育英五院的教职工宿舍归于房管局。

1960年,在北京市文教群英会上被评为“红旗学校”,获奖旗一面,遂被定为“北京市重点中学”,同年在位于骑河楼的育英第三院内,建立了北京景山学校。

1963年,学校国中部(原一院)独立设校,命名为“北京市灯市口中学”。

1968年,学校开始招收女生入学。

1978年,四院被拆,校址迁往灯市口大街55号,与北京市第一六七中学(原私立贝满女中国中部)合併,仍名为“北京市第二十五中学”。

1982年,一院被拆,撤销灯市口中学,原师生主体回归到北京市第二十五中学。

1983年,成立校友会,王宝初任会长。 位于学校内的“惜阴池”

位于学校内的“惜阴池”

位于学校内的“惜阴池”

位于学校内的“惜阴池”1984年,举行建校120周年庆祝活动。

1986年,在1943届校友常自超支持下,开始筹集资金建立新教学楼。

1988年,开始实行校长负责制。

1989年,“育英楼”落成。

1990年,《育英年鉴》复刊,更名为《北京市第二十五中学年刊》,并制定新校旗、校徽、校歌、校服,举行建校126年校庆。

1991年,灯市口幼稚园园址併入北京市第二十五中学。

1992年,新建“双元门”、“知行楼”,先后修缮了贝氏楼、贝满中斋、邵氏楼,铺设塑胶操场,被列入《中国名校》一书,同年被北京市市政府命名为“花园式单位”。

1993年,学校在全国率先实行“教职工聘任契约制”,同年由1934届校友梁炳文捐献稿费2万元,建立了北京市第二十五中学“致知力行”奖学金,并每年颁发一次。

1995年,学校被评为北京市电化教育优类校,校团委会被团市委授予“红旗团委”,校工会被全国总工会授予“模範职工之家”。

民办公助办学时期

1996年,经市政府批准,北京市第二十五中学在北京市率先开展实行民办公助整体改制试验,以吸收社会资金支持学校发展。 学校操场

学校操场

学校操场

学校操场1998年,学校在西总部胡同国小租设学生宿舍。

2000年,学校在廊坊市东方大学城内设立寄宿制分部,并提出“断奶教育”的观念。

2002年,建成现代化图书实验计算机大楼“民众楼”,坐落其中的图书馆被命名为东城区图书馆分馆,同年启动“伦敦英语”校本课程。

2003年,学校成为全国首家获得ISO9001/ISO14001双标管理体系认证的学校。

2004年,成立“少年CEO学院”,旨在对学生进行就业与创业教育,同年举行140周年校庆,印製校史《育英史鉴》。

2005年,经北京市教委、加拿大政府正式批准的北京第二十五中学中加合作办学项目正式启动,学制为高中三年。

公立中学时期

2009年,学校由民办公助办学体制回归公办。 2012年北京市教委颁发的“百年学校”

2012年北京市教委颁发的“百年学校”

2012年北京市教委颁发的“百年学校”

2012年北京市教委颁发的“百年学校”2011年,被批准成为“国家级教育体制改革试验项目:开展高中特色发展试验项目学校”。

2014年,“笃学楼”翻改建完成,同年举办建校150周年校庆活动。

办学条件

办学规模

截至2014年11月,学校占地面积为15416平方米,总建筑面积为16348平方米,包括教学楼和综合楼等,学校操场面积为4337平方米。学校共设46个教学班,学生总数1500人,其中普通高中19个教学班,学生614人,中加合作办学5个教学班,学生94人,国中22个教学班,学生792人。 学校正门

学校正门

学校正门

学校正门硬体设施

据2019年1月学校官网显示,学校有2002年建成的现代化图书实验计算机大楼“民众楼”,2004年翻改完成的“笃学楼”,1992年落成的“知行楼”,以及“贝满中斋”、“贝氏楼”和“邵氏楼”三座古建。所有教室安装了多媒体设备及电子白板,建成理化生数字综合实验室,计算机虚拟化桌面系统实现了教师无PC主机办公,随时随地访问学校后台数据中心。学校拥有图书馆、阅览室、计算机房、多功能教室、演播室、医务室及音乐、形体、美术专业教室等。其中图书馆藏书152785册,阅览室的总面积为745平方米。

师资力量

截至2014年11月,学校专任教师158人,其中高级教师36人,占23%,一级教师65人,占41%,二级教师57人,占36%;有硕士学位的教师15人,占9.5%,学士学位的139人,占88%;市级骨干教师2名,区级骨干教师15名,分布在语文、数学、英语、物理、化学、历史、政治、体育、艺术等学科。

学校在东城区“621工程”中,学校有3名青年教师拜北京市学科带头人为师,13名青年教师拜市级骨干教师为师,25名青年教师拜区级骨干教师为师。其中有12人在2010年被评为区级骨干教师,有15人分获区级初、高中教学或班主任基本功大赛一等奖,有1人担任校级干部、2人担任教育教学主任、5人担任年级组长或教研组长。

学校班主任、年级组长全部拥有本科以上学历,平均年龄为33岁,其中有高级教师职称的8人,一级教师职称的19人,35岁(含)以下的35人。

东城区教师研修中心兼职教研员:张春杰、魏威、陈浩宇、罗曼、毛长虎;

东城区优秀青年教师:苏艳、陆翀、刘智、崔伟、张冉、吕红云、刘佳、殷鹏、王冬妮、菜鑫。

合作交流

2004年,北京市教委批准了学校的“中加合作项目”,开设北京市第二十五中学查尔斯·贝斯特国际高中(SinoBright School)。

2005年,经北京市教委、加拿大政府正式批准的北京第二十五中学中加合作办学项目正式启动,学制为高中三年。

2009年,市教委批准了中加合作项目除语文、历史、政治为会考必考科目外,其他科目由加拿大相应的考试科目替代,学生通过考试后可同时获得北京市高中毕业证书和加拿大BC省高中毕业证书。

办学成果

学生成绩

- 高考成绩

2017年高考

学校理科第一名612分,文科第一名599分。文、理科一本率全部达50%,比去年提升30%,文、理科二本率达到100%。 学校正门

学校正门

学校正门

学校正门2015年高考

学校一本上线率比去年提高6%,本科上线达到90%,比去年提高近40%。其中3个文科班本科上线率100%。学校文科第一名606分;学校理科第一名623分。

1999年高考

学校升学率为99.5%,本科录取70%以上。

- 中考成绩

2017年中考

560分以上4人,550分以上17人,540分以上36人,530分以上53人,520分以上71人,510分以上79人,500分以上87人,占学生总数的70%。最高分566分。

2016年中考

570分以上1人,位列全区第22名,560分以上4人。550分以上20人,比去年提高10%以上;540分以上34人,530分以上49人、520分以上61人,各段均比去年提高20%;500分以上77人,占考生人数的70%。

2015年中考

500分以上学生65人,最高分562分,550分以上3人。

2014年中考

30%的学生预计被示範校录取,总分第一名554分1人,第二名550分2人,第三名549分2人,550分以上3人,500分以上57人。

- 素质成绩

| 时间 | 学生/团体 | 竞赛名称 | 获奖情况 |

|---|---|---|---|

2018年 | 9人 | 加拿大滑铁卢大学全球数学竞赛 | 全球排名前25% |

2017年 | 10人 | ||

2016年 | 北京市第二十五中学篮球队 | 中国中学生“李宁杯”篮球联赛(北京赛区) | 第六名 |

2014年 | 2013-2014爱迪达高中篮球联赛 | 亚军 | |

北京市第九届民族传统体育运动会 | 珍珠球项目亚军 | ||

2013年 | 中国中学生“李宁杯”篮球联赛(北京赛区) | 第八名 | |

北京市传统项目学校篮球赛 | 第七名 | ||

北京市中小学生篮球联赛 | 高中男子乙组冠军 | ||

东城区“蓝天杯”篮球联赛 | 第三名 | ||

2012年 | |||

2011年 | 北京市中小学生篮球联赛 | 高中男子乙组第一名、国中男子乙组第二名 | |

1人 | 中国专利年会 | 校园发明奖、创新金奖 | |

2010年 | 第三十届北京市青少年科技创新大赛 | 一等奖 | |

1人 | 二等奖 | ||

1982年 | 1人 | 全国少年定点跳伞 | 冠军 |

1965年 | 1人 | 贝尔格勒奖 | 二等奖 |

1955年 | 红领巾合唱团 | 全国少年儿童合唱比赛 | 一等奖 |

(注:以上参考资料来源)

教师成绩

| 时间 | 教师 | 奖项/荣誉名称 | 主办单位 | 荣誉/获奖情况 |

|---|---|---|---|---|

2017年12月 | 刘佳 | 第五届全国中国小实验教学说课 | 教育部基础教育司 | 金奖 |

2011年12月 | 王丹 | 东城区研究性学习指导教师基本功大赛 | 北京市东城区教育委员会 | 一等奖 |

高佳 | ||||

2009年3月 | 胡东跃 | 北京市年度基础教育科学研究优秀论文 | 北京市教科院基教所 北京教育学会中青年教育理论工作者研究会 | 一等奖 |

李志 | 三等奖 | |||

吕红云 | ||||

菜鑫 | 二等奖 | |||

2008年12月 | 中国可持续发展教育优秀案例 | 联合国教科文组织 中国可持续发展教育(ESD)项目全国工作委员会秘书处 | 二等奖 | |

2008年9月 | 明昱 | 北京市基础教育课程教材实验(高中)2008年优秀论文 | 北京市基础教育课程教材实验监控与评价工作组(市教科院基教所) | 一等奖 |

2008年8月 | 北京市首届“智慧教师” | 北京市教育学会 | 二等奖 |

(注:以上参考资料来源)

学校荣誉

| 授予时间 | 荣誉名称 | 授予单位 |

|---|---|---|

公立办学时期 | ||

1960年 | 北京市十所“红旗学校”之一 | 北京市文教群英会 |

北京市重点中学 | 北京市教育委员会 | |

1995年 | 北京市电化教育优类校 | 北京市教育委员会 |

红旗团委 | 北京市团委 | |

模範职工之家 | 全国总工会 | |

民办公助办学时期 | ||

2003年 | ISO9001/ISO14001双标管理体系认证 | - |

2008年 | 年度积极缴纳残疾人保障金先进单位 | |

东城区教育事业统计工作先进单位 | 北京市教育委员会 | |

首都文明单位 | - | |

年度科技创安先进单位 | ||

年度档案工作先进单位 | ||

公立中学时期 | ||

2009年 | 区教育系统政务信息工作先进单位 | 北京市教育委员会 |

2011年 | 东城区青少年涉台教育基地 | 北京市东城区人民政府台湾事务办公室、东城区教育委员会 |

2012年 | 北京市百年学校 | 北京市教育委员会 |

(注:以上参考资料来源)

文化传统

学校标识

- 校徽/校旗

校徽、校旗的意义,其一,孟子曰:“君子有三乐……,得天下英才而教育之,三乐也……”“育英”两字的英、汉拼音均为“YUYING”,故而用“育英”两字的字头Y字重叠放置,构成校旗图案的主体。其二,选用“蓝、黄、红”三色,以蓝色为旗面,宽大的黄色Y字上面,又压上一个细而挺拔的红色Y字。寓意为在万里晴空之下,把炎黄子孙培育成材。蓝色为晴天无云时的天空颜色。隋唐时称婴幼儿为“黄”。红色意味着胜利与成功。 学校校徽/校旗

学校校徽/校旗

学校校徽/校旗

学校校徽/校旗学校校旗象徵纯洁、祥和、热情、豪迈、团结、进取,为祖国培育英才。

- 校花

菊花别名:菊华、秋菊、九华、黄花、帝女花、笑靥金、节花。因其花开于晚秋和具有浓香故有“晚艳”、“冷香”之雅称。 北京市第二十五中学校花

北京市第二十五中学校花

北京市第二十五中学校花

北京市第二十五中学校花如果说,冬梅斗霜冒雪,是一种烈士不屈不挠的人格,春兰空谷自适,是一种高士遗世独立的情怀,那幺,秋菊则兼有烈士与高士的两种品格。晚秋时节,斜阳下,矮篱畔,一丛黄菊傲然开放,不畏严霜,不辞寂寞,无论出处进退,都显示出可贵的品质。咏菊的诗人可以上溯到战国时代的屈原,而当晋代陶渊明深情地吟咏过菊花之后,千载以下,菊花更作为士人人格的象徵而出现在诗中画里。学校以菊花为校花,表示育英学子追求君子所具有的高洁品行。

- 校锺

1930年6月,育英学校製作铸铁校锺一口,约高三尺有余,口径约二尺五有余;齿口型,钟上刻校训——致知力行。用木架悬起,击撞声音洪亮。因历史原因,此校钟不复存在。2004年,值140年校庆,学校仿照此校锺重铸新校锺一口,悬挂于学校西侧。 位于学校西侧的校锺

位于学校西侧的校锺

位于学校西侧的校锺

位于学校西侧的校锺精神文化

- 校训

校训为“致知力行”。

“知”指知识。中学时代是求知的黄金年代,课内知识很重要,而更为丰富的课外知识、社会知识同样重要。先秦经典《礼记·大学》写到:“致知在格物,物格而后知致”。格,意思是推究。致,意思为得到。格物致知,意思是穷究事物原理,从而获得知识。能够达到致知,必须把事物、知识探个究竟,不浅尝辄止,囫囵吞枣,才能获得真知。一定要尽己心力,不偷懒,不放弃。《礼记·中庸》写到:“力行近乎仁。”力行的意思是努力实行,要亲身实践。短暂的人生,尽在知行中。不能做知识的巨人,行动的矮子;在知识经济社会,同样不能做无知的莽汉。真正做到致知力行,学以致用,一定会有成功的人生。 刻有校训的影壁墙

刻有校训的影壁墙

刻有校训的影壁墙

刻有校训的影壁墙致知力行:用心求知,勤奋探究,努力实践,学会做人。

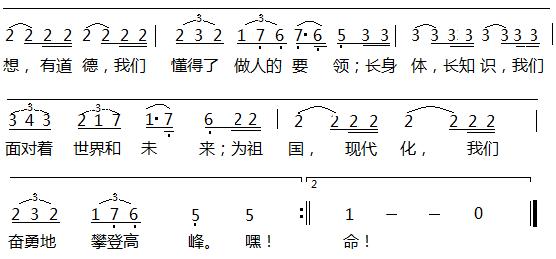

- 校歌

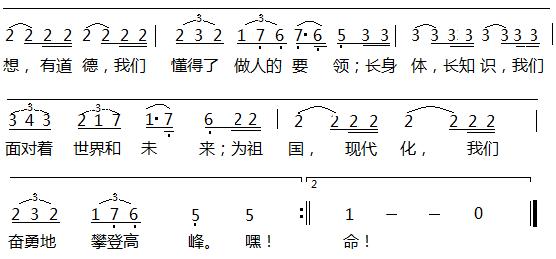

北京市第二十五中学校歌

鲍忱 选谱 凯傅 填词

银杏树下起春风,

齐心高声唱育英!

母校谆谆教导我们,

致知力行永不停!

看灿烂校旗迎朝阳,

展示着光辉历程,

那是祖国召唤我们,

肩负起时代新使命!

沐春雨,浴春风,

我们有一副美好的心灵;

有理想,有道德,

我们懂得了做人的要领;

长身体,长知识,

我们面对着世界和未来;

为祖国,现代化,

我们奋勇的攀登高峰!

嘿! 二十五中校歌(前半部分)

二十五中校歌(前半部分) 二十五中校歌(后半部分)

二十五中校歌(后半部分)

鲍忱 选谱 凯傅 填词

银杏树下起春风,

齐心高声唱育英!

母校谆谆教导我们,

致知力行永不停!

看灿烂校旗迎朝阳,

展示着光辉历程,

那是祖国召唤我们,

肩负起时代新使命!

沐春雨,浴春风,

我们有一副美好的心灵;

有理想,有道德,

我们懂得了做人的要领;

长身体,长知识,

我们面对着世界和未来;

为祖国,现代化,

我们奋勇的攀登高峰!

嘿!

二十五中校歌(前半部分)

二十五中校歌(前半部分) 二十五中校歌(后半部分)

二十五中校歌(后半部分)学校领导

现任领导

| 职务 | 姓名 |

|---|---|

校长 | 邓少军 |

副校长 | 贾春杨 |

党总支书记 | 张连茎 |

工会主席 | 齐兵 |

历任领导

| 姓名 | 任职时间 | 职务 |

|---|---|---|

私立育英学校时期 | ||

李如松 | 1918年-1948年 | 校长 |

邵作德(美国基督教公理会传教士) | 1919年-1948年 | 副校长 |

年景丰 | 1949年-1951年 | 校长 |

仓孝和 | 1949年-1951年 | 党总支书记 |

公立办学时期 | ||

仓孝和 | 1952年-1954年 | 校长 |

张迅如 | 1954年 | |

王敬光 | 1955年-1956年 | 副校长 主持校务 |

周学谨 | 1956年-1958年 | 党总支书记 |

杨天恩 | 1957年-1961年、1978年 | 校长(1978年兼党总支书记) |

程璧 | 1959年-1962年 | 党总支书记 |

李树培 | 1962年-1966年 | 副校长 主持校务 |

卫民 | 1963年 | 党总支书记 |

侯裕舜 | 1964年-1975年 | |

张宝祥 | 1975年-1977年 | |

廖萃川 | 1979年-1980年 | 校长 |

林治世 | 1979年-1982年 | 党总支书记 |

李勃栋 | 1981年-1982年 | 校长 |

罗嘉陵 | 1983年-1984年、1985年 | 副校长 主持校务(1985年为党总支书记) |

李荣谦 | 1983年-1984年、1987年-1991年 | 党总支书记 |

张燕成 | 1985年-1988年 | 校长(1986年兼党总支书记) |

刘志毅 | 1989年-1996年 | 校长 |

程沈生 | 1992年-1996年 | 党总支书记 |

民办公助办学时期 | ||

刘志毅 | 1996年-2007年 | 校长 |

程沈生 | 1996年-1998年 | 党总支书记 |

钱佩珍 | 1998年-2009年 | |

邓少军 | 2007年-2009年 | 校长 |

公立中学时期 | ||

邓少军 | 2009年至今 | 校长(2011年-2012年兼党总支书记) |

袁利军 | 2009年-2011年 | 党总支书记 |

张连茎 | 2012年至今 | |

(注:以上参考资料来源)