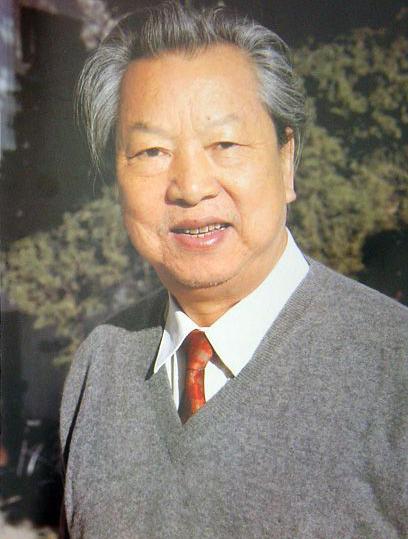

刘如生,字六如,号云海漫士,祖籍天津。1937年12月12日出生于南京东郊灵山脚下。1958年考入北京中央戏剧学院美术系,以优异的成绩毕业并留北京工作。2014年3月8日,乘坐的马来西亚航空MH370航班失联。

基本介绍

- 中文名:刘如生

- 外文名:Liu Rusheng

- 国籍:中国

- 民族:汉

- 出生地:南京

- 出生日期:1937年12月12日

- 职业:书法艺术家

- 毕业院校:北京中央戏剧学院

- 代表作品:《书画便览》、《钢笔行书课稿》、《玄武湖诗书集》

人物简介

在京16年,工作之余,走于郑诵波、叶浅予、郭传璋、胡爽庵等前辈门下继续求教,刻苦学习国画、书法。调回南京后,又拜武中奇、赵良翰、李味青等名宿为师,不计寒暑、潜心学习。曾研习过山水、人物、走兽,近些年更独锺于花鸟,喜画藤蔓、果实,尤其擅画葡萄、梅花、牡丹。曾被南京师範大学、南京通信工程学院、南京航空学院、市政府办公厅、日本丸红株式会社等单位聘为客座教授,讲授书画、美术。中国书法家会会员、南京市书画院书法研究室主任、高级画师,日本丸红株式会社特聘教授,退休后被聘为南京老年书画院副院长、句容市书画院名誉院长、南京六朝书画院院长。

2014年3月8日,马来西亚飞往中国客机MH370航班,失去地面联繫,据越南方面回应,该次客机发生坠落,在客机名单中出现刘如生先生大名,据悉刘如生参加了由24位中国画家组成的艺术团在吉隆坡举办“中国梦 丹青颂”书画交流笔会,目前具体情况还有待各界反馈。

出版着作

着作目录

曾出版《书画便览》、《钢笔行书课稿》、《玄武湖诗书集》、《刘如生书画作品选》、《刘如生书画集》等专着。

刘如生文章选读

文章选读:曾与死亡六次擦肩而过 上苍厚我

回忆起来,我曾经有过六次以上与死亡擦肩而过的经历。

第一次是母亲刚生下我的第四天,日寇打到了我的家乡——南京东郊灵山下横山咀。刚开始得知日本鬼子将要进村,老乡们便举家外逃,跑到山里或栖霞寺避难。每次出逃前母亲都是给我餵好奶,盖好被子,便仓促离去。当时家里都是一群孩子,按年龄排算,领养的老大15岁,姐姐11岁,倒生7岁,顺生3岁,我刚出生为1岁(以后取名逃生)。因为我太小,会啼哭,不便乡亲们躲藏,只有放置家中。实际上,在这种万分紧急的情况下,家里人已并不指望我能存活。但每晚家里人回来,都吃惊地看到我竟然淹淹一息。像这样多次出逃,多次放置家中,我都侥倖地活下来了。父亲是灵山煤矿的老闆,当地一些大小事都是请他出面协调处理。数日后父亲被乡里人推举出来,欲去与日本人交涉,谁知一出面,话未出口,就被日本强盗无端地捅了一刺刀,推入门前的水塘中,补杀了两枪。父亲被无辜杀害后,家中两次被当地的土匪抢劫一空。这是我生命中第一次与死亡擦肩而过。

第二次是我上国中二年级时,刚学会骑脚踏车,在大行宫十字路口,一下子稀里糊涂地倒进卡车肚里,脚踏车被摔出老远。但自己从车肚里惊慌地爬出时,司机和路人都惊呆了。我却扶起租来的脚踏车,仓惶而去。

第三次也是读初二那年,四五个同学一同到长江游泳。虽然我儿时在乡下的池塘里经常玩水,但对长江的水流却一无所知,不知江水有一股将你卷向江中、沖向下游的强大的力量。其他同学在江边上游来游去不敢向前,我却不以为然,擅自游向江心,顿时被水流卷向江中,沖向下游,我使足了劲也无力抗衡,仓惶中我不得不大声呼喊救命。同学们都惊呆了,大呼小叫地向下游奔跑。我使劲与水流拼搏,挣扎中有一种即将被淹死的恐惧。就在这时,我看到了一块大礁石。我想,这是我唯一的机会了。虽然已经筋疲力尽,但强烈地求生欲望,使我鼓足了最后的一点力气,与急流顽强地拼搏,靠近了礁石,抓到了礁石------小命得救了。四五个同学坐在岸边,长时间竟不说话,沉浸在恐惧之中。

第四次,大约在1971年,我们煤矿文工团全团在天津东郊军粮城炮兵1855农场,接受解放军的再教育。某天夜里我心脏病发作,卫生所医疗条件很差,医生可能是没有经验,他用了不该用的狄高辛,导致我病情恶化,躺在炕上苦苦挣扎了好几天。医生说我们只有这种治心脏病的药,我想,或许也因为我是臭老九,送下来改造的,命不值钱。当时我几次出现死亡的恐惧,经常昏迷,身边只有两个作家冯玉堂和苗培时(他们也被打成黑帮分子)照顾我。记得我写了一份遗书,放在冯先生那里,以防发生万一,帮我与家人联络。煎煎熬熬,几天后我居然挺过来了。

第五次,大约1982年,我们画院与西安画院搞联展,联展后我又与西安画院的郭敦先生一同被邀去中卫看岩画、去宁夏银川看西夏王陵和贺兰山。返回兰州后,郭老回了西安,我决定独自一人去敦煌。在火车快到山丹时,我心脏病(室上性心动过速)突然发作,心跳达到每分钟200次以上,以前也一年半载偶有发作。医生说:"不要紧张,你只要在一个多小时以内赶到医院,是不会有危险的。"但现在是夜里,在列车上,我又没带药,怎幺办?列车长赶来,问明情况,立刻在列车上广播,希望能找到医生、找到药。广播一次次的播送,却没有医生来,只有好心人送来各种各样心脏病的药。无奈之下,我请求列车长能在经过县城时停车,让我能在一个多小时内下车得到救治。但列车长告诉我,这是山区,又是深夜,即使到了县城,那里条件差,可能更糟,只有熬到张掖市,那里有一个军区医院,才有可能得救。我问要多久才能到达张掖?他怕我听了紧张,说的很含糊。我知道,在预计的时间内是肯定到不了的,但也只有这一线希望了。于是我将列车长叫到一边,把自己的身份、家庭地址、电话、以及旅行包内的东西,一一告之,然后便胡乱地服了一些药躺下等待,听天由命了。渐渐地我就失去了知觉,不知何时到了张掖,被迷迷糊糊地送到了军区医院,得以救治,又一次死里逃生。

第六次,也是心脏病发作。大约1993年,随顾浩、周莉去日本前一周的一个上午8点来钟,我心脏病又突然发作。我不以为然地骑车到市立第一医院,先服药不行,再打针又不行,增加药剂量还是不行。医生开始紧张,把主任医生都喊了来,研究办法。因为这种情况很特殊,心跳达到每分钟240以上,随时可能停跳。主任医生告诉我,他们还有最后的办法,即电击。希望我不要紧张,配合救治,我只有点头。于是运来了一套设备,用两根软管从我鼻孔送到心脏位置,然后电击。他们以为这种办法是可以完全有效地使心跳恢复正常,但事实并非如此。击了几次,心跳仍然居高不下,主任医生相继託词而去,蹓了。我被用车推到住院处心脏病房,又是听天由命。到了下午一时许,我被折腾的饥饿难忍。我儿子到外面买了份便当,但饭菜都是凉的。我也顾不得许多,忍住心慌心痛,狼吞虎咽起来。十分钟后,奇蹟发生了。心脏一阵疼痛后,骤然恢复了正常。由每分钟240次,一下跌到了80次。老天不收我,我又一次得救了。从日本一回来,我立即到工人医院作了“射频消融”手术。手术获得成功,让我彻底告别了室上速,告别了心脏病。感谢医疗的进步!感谢改革开放,国家从国外引进了先进的医疗设备和技术。

这几次死里逃生,使我更珍惜生命,更热爱生活,更豁达了,更超脱了。

艺术履程

谈到我个人的艺术道路,还得从小说起。我是一个兴趣广泛的人,少儿时代受环境影响,对书法、绘画产生兴趣。到了中学,接触的面广了,看到的书多了,这时对音乐、文学、戏剧、体育都产生了浓厚的兴趣。记得一本“约翰"克利斯大多克”使我非常着迷,莎士比亚的诗剧使我爱不释手,我担任过学校乐队的指挥,郭沫若、艾青的诗我能背出多首,足球场上少不了我的身影------,以后又迷恋上了油画。但是,经过高中、大学、文革,几十年绕了一个大圈子,以后,还是又回到了书法、国画上来了。

在北京时,拜郑诵先先生为师,他指导我学习书法。在隶书和魏碑上我下过很的大功夫。特别钟爱衡方碑、武荣碑、石门铭、张玄墓誌等;行草研习二王、米芾、王铎等。国画开始是随郭传璋老师学山水,以后又随胡爽庵先生学画虎,又相继不断的到叶浅予、吴冠中、李苦蝉老师家中求教。回想起这段时间,可以说是疯狂求学。到1974年回南京以后,书法拜师武中奇、林散之,国画投奔李味青、赵良翰二位老师,主攻花鸟画。

70年代末,我受军人俱乐部王主任的委託,组织一次新春笔会,到场的有刘海粟、钱松岩、亚明、宋文治、魏紫熙、武中奇、黄养辉、赵绪成等。笔会气氛热烈,十分成功。随后第二年,我又受玄武湖公园管理处高主任的委託,组织了同样的大型笔会。80年代初我又受市政府办公厅主任刘玉浦的委託,在市委第二招待所组织了空前巨大的大型笔会,到会的增加了林散之、肖娴、李亚、杨建侯、赵良翰、李味青、张正吟、罗化千等,整个组织工作有条不紊。而自己每次为了组织一次活动总是提前一周多就开始策划运作,场地、材料、工具、车辆、服务人员都要一一到位。

我进书画院,是经武老鼎力举荐的。书画院当时受文联领导,曹院长看中我的工作能力,让我协助书法协会工作一段时间。此后,我便利用书法协会这个平台做了大量的工作,组织了书法研习班,培养了大批的新生力量,大胆与同仁一道组织了书画家春节为民众服务,请老书画家走出家门,在民众中现场作书。继而我又组织了书画家下乡写春联,服务农民。此举引起了《人民日报》、《光明日报》的关注,发文向全国推荐,影响甚广。工作太热情了,遭人妒忌引来一些不愉快。为迴避无味的矛盾,我决心回书画院,静下心来,埋头创作。书画院每年一度的“元宵笔会”,我受曹汶和朱道平院长的委託举办的,我是积极参与者和当然的组织者,每年都搞得轰轰烈烈。

在我61岁时,便主动向朱道平院长提出退休,把书画院的空额让给年青人,回家继续从事创作。不久前的一次同学聚会上,我惊讶地得知在大学时未能入党的原因。那是在中学毕业时,一位思想极左的老师凭着一份错误的材料,误判我参加了“反动小集团”,即担任了一个外校的“反动杂誌”副主编。而事实并非如此,其一,这个杂誌并非反动,而是文学爱好者的刊物;其二,这个刊物的主编(国中同学)曾到一中来聘请我,谈话不到10分钟,我没有同意,但他们自己内定的名单上未能将“刘如生”三个字划掉,仅此而已。于是在我的档案里,便出现了“参加过反动小集团”之类的罪名。

“书画家新春笔会”的组织工作,我一直坚持了八年,参加的人越来越多,因为同仁们需要这样一个书画交流的平台、一个自由自在的集会。书画自古以来就有流派,观点多有分歧是很自然的,再加上利益的驱动,书画家之间的摩擦自然也就少不了,但这不是不可以协调的,这就需要有人去疏通、去联络。只有多交流,才能消除隔阂,只有搞好团结,我们才能把事业搞上去。我们每一个书画同仁,都应该为团结而努力。

虽然我已是“奔七”的人,但我喜欢新事物。在研习书画之余,我学会了开车,学会了电脑,学会了摄像和製作,生活得很充实、快乐。我喜爱在雨地里唱着歌奔走,夫人说我是一个爱唱歌、爱饮酒、爱光脚的老玩童。回首往事,有人曾经背后搞我,造了我不少的谣,我不理采不报复,以德报怨。也有人把我说的很优秀、很出色,我也诀不会自以为是,飘飘然起来。我很普通,但我很努力。谈到家庭,我的前妻俞湘清曾是一位出色的教师,苦了一辈子,病逝了。她为我生的两个儿子,都早已自立,对他们的成长我尽力了,由他们在游泳中学游泳,我希望他们一天天地好起来。我有一个孙子叫刘一、两个孙女叫刘佳妮、刘丹妮,其中刘一和佳妮都已长成好端端的青年了,未来是他们的。两千年元月十五日,我与小我14岁的鲍媛华结了婚,她是我的贤内助。她是市政府一名资深的老处长,为人非常朴实热情、乐于助人。朋友们经常戏称:“你把处长当司机,又把太太当小秘。”

总结我的前半生,认为上苍还是很厚爱我的。虽然有人用黑材料坑害了我,但却也有两位恩人聂光辉和武中奇极大的帮助了我。我常说:“老天对我不薄,我很知足。”我有一方常用印:“上苍厚我”。总之,我的创作道路还很遥远,我愿意付出不懈的努力去进取。但我不是苦行僧,我在工作、学习之余,也要娱乐。如老友赵绪成经常讲的:“快乐每一天”。