水体能够在其环境容量的範围以内,通过物理、化学、生物的作用,使排入的污染物质的浓度和毒性随着时间的推移在向下游流动的过程中自然降低,称为水体的自净化作用,即水体自净化。

基本介绍

- 中文名:水体自净化

- 外文名: self-purification of water body

- 实质:污染物在水中迁移、转化和衰减

- 类型:物理自净、化学自净、生物自净

- 特徵:污染物浓度逐渐下降

- 影响因素:水文条件、微生物的种类与数量等

简介

水体中的污染物在没有人工净化的措施的情况下,其浓度随着时间和空间的推移而逐渐降低,逐渐恢复原有水质的过程即成为水的自净。实际上,水体自净化可以看作是污染物在水中的迁移、转化和衰减变化的过程。

水体自净化可有如下过程:

(1) 物理自净--由于水的湍流、涡流、扩散、挥发、沉澱、过滤而使水净化的过程。

(2) 物理化学净化--通过溶解氧的作用,水体内发生氧化、还原、化合、分解、中和、络合、螯合、吸附、凝聚等使水体自净化的过程。

(3) 生物净化--通过水体中的微生物对污染物的消解作用,使水体得到净化的过程。

主要类型

从机制方面讲可以将水体自净分为物理自净、化学自净、生物自净三类。他们往往是同时发生而又相互影响的。

物理自净化

物理自净作用主要指的是污染物在水体中的混合稀释和自然沉澱过程。沉澱作用指的是排入水体的污染物中含有微小的颗粒,如颗粒态的重金属、虫卵等由于流速较小而逐渐沉入水底。污染物沉澱对水质来说是净化,但对底泥来说则污染物反而增加。混合稀释作用只能降低水中污染物的浓度,不能减少其总量。水体的混合稀释作用主要由紊动扩散作用、推流作用和离散作用引起。

化学自净化

氧化还原反应是水体化学净化的重要作用。流动的水流通过水麵波浪不断将大气中的氧气溶入,氧化其中的污染物,如某些重金属离子可因氧化而生成难溶物(如铁、锰等)而沉降析出;硫化物可氧化为硫代硫酸盐而被净化。还原作用对水体净化也有作用,但这类反应多在微生物作用下进行。因天然水体接近中性,左右酸硷反应在水体中的作用不大。天然水体中含有各种各样的胶体,如硅、铝、铁等的氢氧化物、黏土颗粒和腐殖质等,由于有些微粒具有较大的表面积,另有一些物质本身就是凝聚剂,这就是天然水体所具有的混凝沉澱做用,从而使有些污染物随着这些作用从水中去除。

生物自净化

生物自净的基本过程是水中微生物(尤其是细菌)在溶解氧充分的情况下,将一部分有机污染物当作食饵耗掉,将另一部分有机污染物氧化分解成无害的简单无机物。影响生物作用的关键是:溶解氧的含量、有机污染物的性质、浓度以及微生物的种类、数量等。生物自净的快慢与有机污染物的数量和性质有关。

主要特徵

废水或污染物一旦进入水体后,就开始了自净过程。该过程由弱到强,直到趋于恆定,使水质逐渐恢复到正常水平。全过程的特徵是:

1)进入水体中的污染物,在连续的自净过程中,总的趋势是浓度逐渐下降。

2)大多数有毒污染物经各种物理、化学和生物作用,转变为低毒或无毒化合物。

3)重金属一类污染物,从溶解状态被吸附或转变为不溶性化合物,沉澱后进入底泥。

4)複杂的有机物,如碳水化合物,脂肪和蛋白质等,不论在溶解氧富裕或缺氧条件下,都能被微生物利用和分解。先降解为较简单的有机物,再进一步分解为二氧化碳和水。

5)不稳定的污染物在自净过程中转变为稳定的化合物。如氨转变为亚硝酸盐,再氧化为硝酸盐。

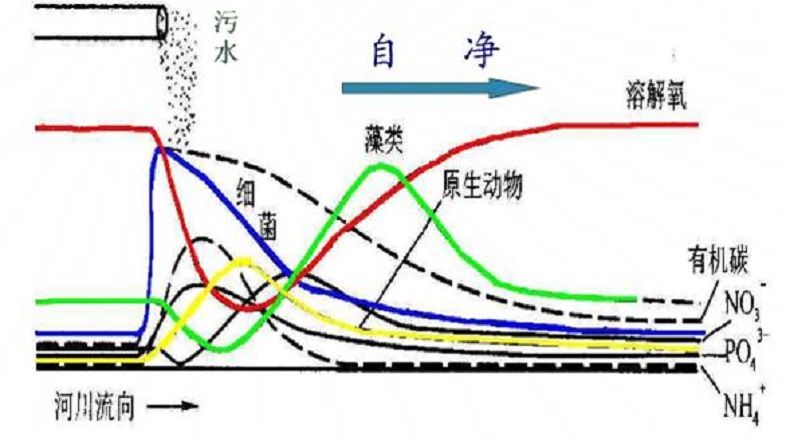

6)在自净过程的初期,水中溶解氧数量急剧下降,到达最低点后又缓慢上升,逐渐恢复到正常水平。

7)进入水体的大量污染物,如果是有毒的,则生物不能栖息,如不逃避就要死亡,水中生物种类和个体数量就要随之大量减少。随着自净过程的进行,有毒物质浓度或数量下降,生物种类和个体数量也逐渐随之回升,最终趋于正常的生物分布。进入水体的大量污染物中,如果含有机物过高,那幺微生物就可以利用丰富的有机物为食料而迅速的繁殖,溶解氧随之减少。随着自净过程的进行,使纤毛虫之类的原生动物有条件取食于细菌,则细菌数量又随之减少;而纤毛虫又被轮虫、甲壳类吞食,使后者成为优势种群。有机物分解所生成的大量无机营养成分,如氮、磷等,使藻类生长旺盛,藻类旺盛又使鱼、贝类动物随之繁殖起来。

影响因素

水体的自净能力是有限的,如果排入水体的污染物数量超过某一界限时,将造成水体的永久性污染,这一界限称为水体的自净容量或水环境容量。影响水体自净的因素很多,其中主要因素有:受纳水体的地理、水文条件、微生物的种类与数量、水温、复氧能力以及水体和污染物的组成、污染物浓度等。

水文要素

流速、流量直接影响到移流强度和紊动扩散强度。流速和流量大,不仅水体中污染物浓度稀释扩散能力随之加强,而且水汽界面上的气体交换速度也随之增大。河流中流速和流量有明显的季节变化,洪水季节,流速和流量大,有利于自净;枯水季节,流速和流量小,给自净带来不利。

河流中含沙量的多少与水中某些污染物质浓度有一定关係。例如,研究发现中国黄河含沙量与含砷量呈正相关关係。这是因为泥沙颗粒对砷有强烈的吸附作用。一旦河水澄清,含砷量就大为减少。

水温不仅直接影响到水体中污染物质的化学转化的速度,而且能通过影响水体中微生物的活动对生物化学降解速度产生影响,随着水温的增加,BOD(生物耗氧量)的降低速度明显加快。但水温高却不利于水体富氧。深潭-急流-沙(河)滩是天然河道的一种基本结构单元,分析认为,深潭-急流-沙(河)滩系统由于结构单元不同的环境异质性,水体的自净作用会增强。对其进行採样分析,测定其水质指标,检验典型自然河道形态结构对水体自净的影响,为河流生态修复提供理论依据。结果表明:赤水河深潭水体中总氮、硝酸盐氮、氨氮浓度大于急流,而溶解氧BOD5、COD、总磷浓度表现为急流大于深潭。方差分析表明,深潭-急流总氮、BOD5浓度在枯水期和丰水期均差异不显着,枯水期深潭-急流硝酸盐氮、氨氮、溶解氧、总磷浓度差异极显着(P<0.01, n=9),丰水期深潭-急流硝酸盐氮、氨氮、溶解氧、总磷浓度差异均不显着。就採样时期来看,总氮、硝酸盐氮、氨氮、溶解氧、BOD5、COD浓度均表现为枯水期大于丰水期,而总磷浓度表现为丰水期大于枯水期。以上结果表明,水体在经过深潭-急流-沙(河)滩这一结构单元时水质会有差异,河流中不断重複出现的深潭-急流-沙(河)滩系统能有效的改善河流水质,提高水体的自净能力。

太阳辐射

太阳辐射对水体自净作用有直接影响和间接影响两个方面。直接影响指太阳辐射能使水中污染物质产生光转化;间接影响指可以引起水温变化和促进浮游植物及水生植物进行光合作用。太阳辐射对水深小的河流的自净作用的影响比对水深大的河流大。

底质

底质能富集某些污染物质。河水与河床基岩和沉积物也有一定物质交换过程。这两方面都可能对河流的自净作用产生影响。例如河底若有铬铁矿露头,则河水中含铬可能较高;又如汞易被吸附在泥沙上,随之沉澱而在底泥中累积,虽较稳定,但在水与底泥界面上存在十分缓慢的释放过程,使汞重新回到河水中,所谓形成二次污染。此外,底质不同,底栖生物的种类和数量不同,对水体自净作用的影响也不同。以松木片、透水砖、釉面瓷砖、砾石、生态砖、乾砌石、浆砌石和蜂巢格宾为研究对象,结合室内模拟和野外观测,定量研究了河岸河床材料对河流自净能力的影响,并从微生物的生物量、多样性和酶活性三方面,探讨了产生这种影响的内在机理。

水生物和水中微生物

水中微生物对污染物有生物降解作用。某些水生物对污染物有富集作用,这两方面都能减低水中污染物的浓度。因此,若水体中能分解污染物质的微生物和能富集污染物质的的水生物品种多、数量大,对水体自净过程较为有利。

污染物的性质和浓度

易于化学降解、光转化和生物降解的污染物显然最容易得以自净。例如酚和氰,由于它们易挥发和氧化分解,而又能为泥沙和底泥吸附,因此在水体中较易净化。难于化学讲解、光转化和生物降解的污染物也难在水体中的得以自净。例如合成洗涤剂、有机农药等化学稳定性级高的合成有机化合物,在自然状态下需十年以上的时间才能完全分解,它们以水流作为载体,逐渐蔓延,不断积累,成为全球性污染的代表性物质。水体中某些重金属类污染物可能对微生物有害,从而降低了生物降解能力。